von Hans-Christof Müller-Busch und Joachim Werner

Vorwort

Die Texte von Hans-Christof Müller-Busch leiten jeweils die Kapitel ein und sind kursiv gedruckt

»Tot in Mitte« ist in der Absicht entstanden, den Blick aus einer anderen Perspektive auf die Attraktionen in Berlins lebendiger Mitte zu richten. Aus einer Perspektive, die jeden angeht und der sich niemand entziehen kann: es geht um Zeugnisse, die mit Tod und Sterben zu tun haben, die in der Eile des Tages oft wenig oder nicht beachtet werden, die aber ein Thema berühren, das uns alle betrifft. Das Buch ist entstanden aus dem Zusammenwirken eines Historikers und eines Palliativmediziners. Es behandelt das Thema sterben, Tod und Trauer aus einer doppelten Perspektive: Einerseits regt es dazu an, sich auf die Suche nach verschütteten und zerstörten Zeugnissen zu begeben, die sich oft nur schwer finden lassen, andererseits geht es auch darum, den Blick zu erweitern und durch die Auseinandersetzung mit dem Tabuthema Sterben und Tod für das eigene Leben etwas mitzunehmen. Wir möchten sie zu fünf Spaziergängen mitten im lebendigen Berliner Zentrum einladen, auf denen sich viele Zeugnisse zu Sterben und Tod, aber auch zu Leiden und Trauer seit der Gründung dieser Stadt bis in die jüngste Vergangenheit aufspüren lassen.

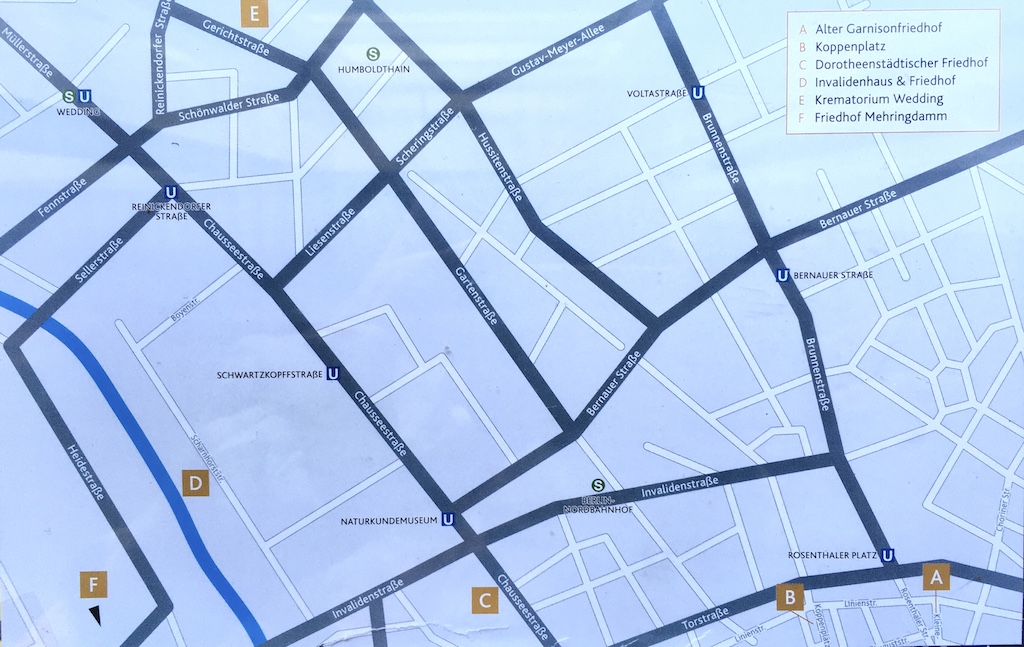

Nur einen Kilometer vom Alexanderplatz entfernt, wurden am Petriplatz auf der Fischerinsel die ältesten Überreste von Leben in dieser Stadt gefunden: Überreste von ca. 4000 menschlichen Skeletten, die darauf hinweisen, dass auf dem Petrikirchhof schon Anfang des 13. Jahrhunderts bestattet wurde. Sicherlich bietet Berlin viele Möglichkeiten für wunderbare Spaziergänge und Empfehlungen zu den bekannten Sehenswürdigkeiten: Museen, Bauwerke, Parks und Seen, von denen es in Berlin besonders viele gibt – es lohnt sich immer wieder. Zu den wundersamsten Erfahrungen in einer fremden Stadt gehören jedoch Spaziergänge auf Friedhöfen, um sich auf Spurensuche in die Vergangenheit zu begeben. Berlin ist weltweit eine der Städte mit den meisten Friedhöfen und den größten Flächen für die Toten. Anders als in vielen anderen Großstädten der Welt konzentrierte sich die Entwicklung des Bestattungswesens in Berlin aber nicht auf einzelne Großfriedhöfe, wie man sie etwa in Wien, Hamburg, Paris, London oder New York findet. Die 221 geöffneten und geschlossenen Berliner Fried- und Kirchhöfe sind mit einer Gesamtfläche von etwa 1147 ha über das gesamte Stadtgebiet verteilt. Allein im kleinen Bezirk Mitte mit einer Fläche von fast 40 km2 und ca. 340 000 Bewohnern finden sich 26 Friedhöfe mit einer Gesamtfläche von 65 ha – sie spiegeln die Geschichte in besonderer Intensität wider. Zum Vergleich: Die für ihre Friedhöfe so berühmte Stadt Wien hat insgesamt »nur« 510 ha Friedhofsfläche, wovon fast die Hälfte auf den Zentralfriedhof entfällt. 79 Friedhöfe sind in der Denkmalliste Berlins als Gartendenkmale eingetragen.

»Tot in Mitte« konzentriert sich aber nicht nur auf Friedhöfe. Die Anregung des bekannten Berliner Feuilletonisten Heinz Knobloch »Misstraut den Grünanlagen« ist für einen solchen Entdeckungsgang durchaus zutreffend. Viele der Orte, die mit Leiden, Sterben und Tod in Verbindung stehen, wurden vom Schutt der Geschichte zugedeckt oder unter Grünanlagen begraben. Manchmal erinnern Gedenktafeln oder Stolpersteine, manches ist kaum noch zu finden. Deswegen möchten wir Sie mit diesem Führer ermutigen, gerade die Zeugnisse der Vergangenheit zu suchen, die nicht sofort ins Blickfeld geraten. Aber wenn sie gefunden und in der Erinnerung lebendig werden, sind sie ein wertvoller Schatz, der auch die Perspektiven in der Gegenwart und für die Zukunft erweitert.

Wir danken all denjenigen, die uns bei der Arbeit zu diesem kleinen Führer unterstützt haben. Besonders bedanken möchten wir uns jedoch bei Frau Helga Knobloch, der Witwe von Heinz Knobloch, für die Erlaubnis, den von ihm stammenden Satz »Misstraut den Grünanlagen« in diesem Führer zu verwenden – Worte, die auch ihm Anregung waren, sich mit vielen der verschütteten Zeugnisse der Berliner Geschichte zu beschäftigen.

Hans-Christof Müller-Busch und Joachim Werner, im Sommer 2012

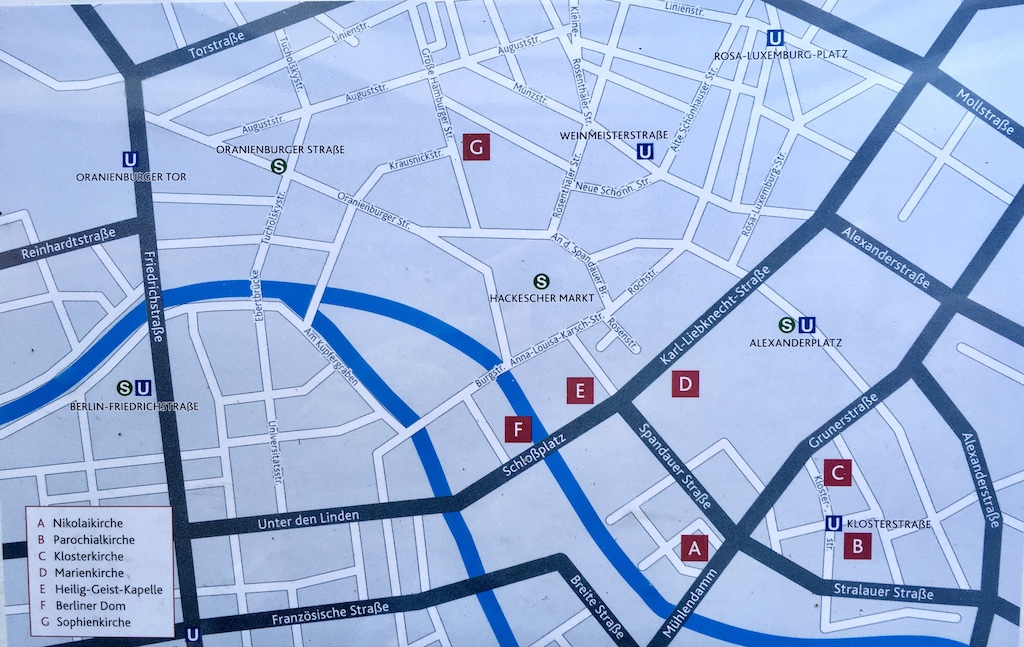

ALT BERLIN

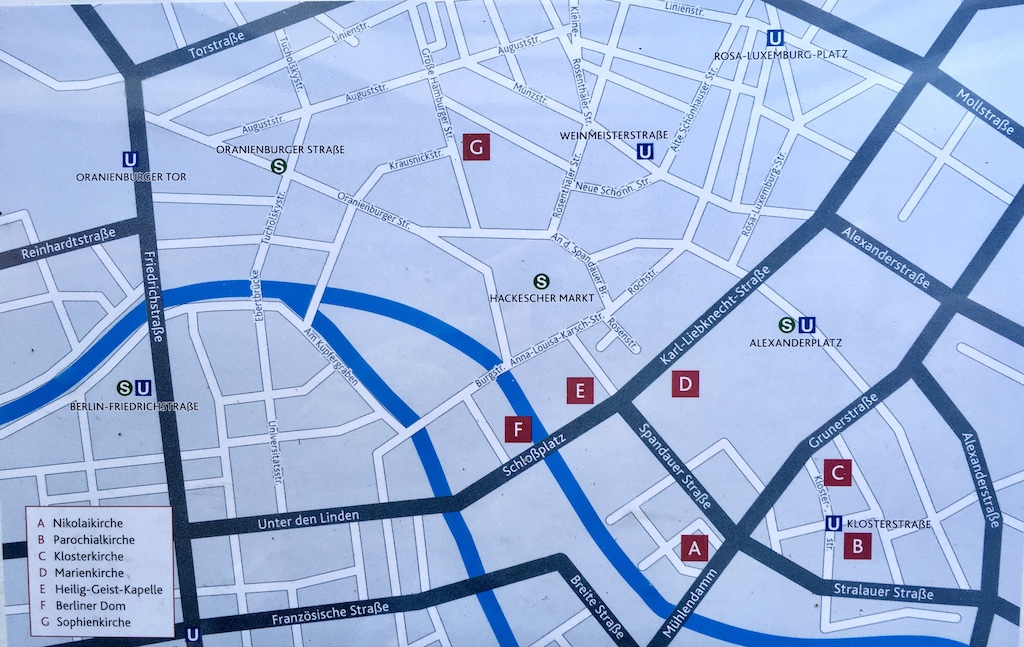

1 Nikolaikirche: Berlins Pantheon

Nikolaikirchplatz 1, 10178 Berlin (U-Bhf. Klosterstraße, s-Bhf. Alexanderplatz) Öffnungszeiten: täglich 10 –18 Uhr www.stadtmuseum.de

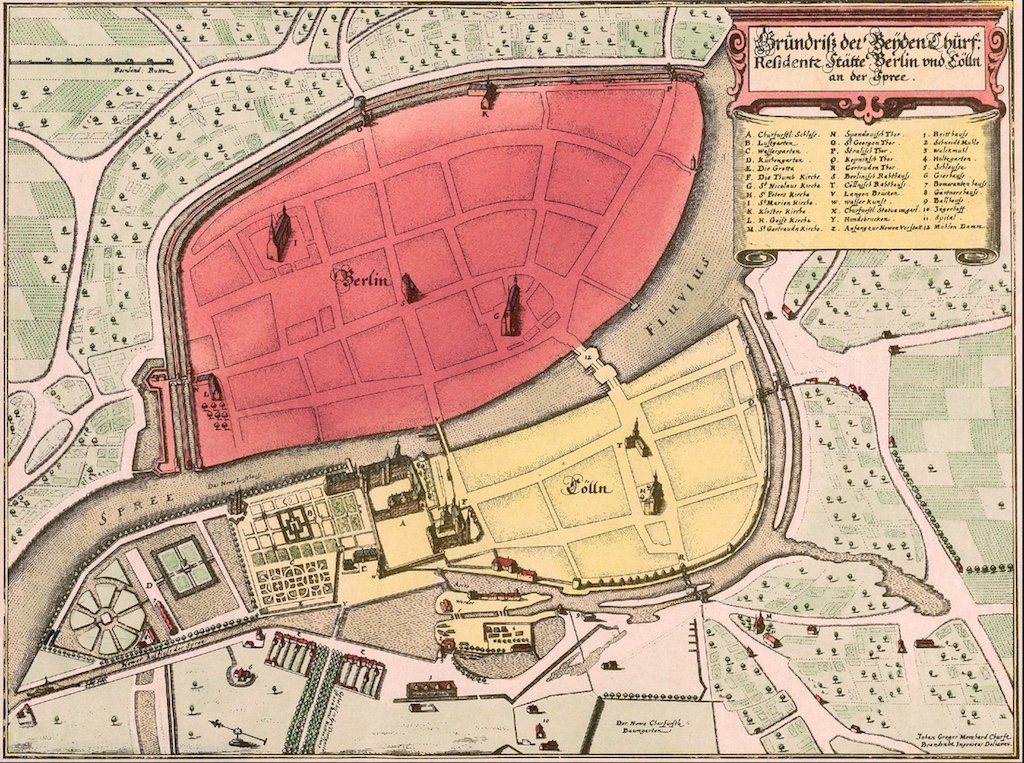

Berlin entstand als Doppelort an der Spree während der mittelalterlichen Besiedlung des Raums zwischen Elbe und Oder durch Kolonisatoren aus Niedersachsen, dem Rheinland und aus Flandern. Das sumpfige Gebiet der Stadt wurde ursprünglich von slawischen Stämmen besiedelt, die sich im 12. Jahrhundert dem Askanierfürsten Albrecht dem Bären unterwerfen mussten. Der erste namentlich bekannte »Berliner« ist der Petri-Pfarrer Symeon: »Symeon plebanus de Colonia« unterschrieb er eine Urkunde vom 28. Oktober 1237, in der »Cölln« erstmals erwähnt wird. Insofern gilt 1237 als offizielles Jahr der Stadtgründung. Die erste Erwähnung Berlins folgt 1244 – schon in der heutigen Schreibung. In einem Dokument aus dem Jahr 1288 wird der Ort Berlyn genannt. Der Ortsname Berlin soll aus dem Altpolabischen, einer slawischen Sprache, stammen, und bedeutet so viel wie »Ort im Sumpf«, dem das slawische Wort »ber« (Morast, Sumpf) zugrunde liegt, das mit dem für Ortsnamen typischen -(i)n verbunden wurde. Eine andere Theorie führt den Namen Berlin auf eine Zusammensetzung aus den Wörtern »bar« (Kiefernwald) und »rolina« (Ackerland) zurück.

Seit einigen Jahren wird auf dem Gebiet des Petriplatzes, einem unscheinbaren Areal zwischen Brüder-, Scharren- und der achtspurigen Gertraudenstraße, intensiv gegraben. Hier befand sich einst das Zentrum von Cölln mit der Petrikirche. Der Petriplatz gilt als der älteste Ort des heutigen Berlin. Man fand bei Ausgrabungen im Jahre 2008 einen Eichenbalken, der vermutlich aus dem Jahre 1183 stammt, und neben Krügen aus dem 14. Jahrhundert auch Überreste von Knochen der menschlichen Leichen, die seit 1200 in Gräbern rund um die einstige Petrikirche bestattet worden waren. Auch wenn sich heute im Stadtbild keine Spuren Cöllns mehr finden lassen, gelten die Funde bei den Ausgrabungen an der ehemaligen Petrikirche als die wichtigsten Hinweise für das mittelalterliche Leben und die Gründung der Stadt. So wird derzeit versucht aus den in den Katakomben der Parochialkirche gelagerten und sorgfältig katalogisierten Skeletten mittels DNA-Analyse herauszufinden, ob sie slawische Spuren enthalten und man die in konservativen Kreisen des Kaiserreiches und zu NS-Zeiten, aber auch heute noch vertretene Annahme einer rein germanischen Urbevölkerung Berlins ad acta legen muss.o

Vor fast 800 Jahren lag die mittlere Lebenserwartung bei 26 Jahren, mehr als fünfzig Prozent der damals Geborenen starben im Alter von unter fünf Jahren. Der Mensch war ein Knecht des Todes. Von den heute Neugeborenen können fast fünfzig Prozent damit rechnen, 100 Jahre und älter zu werden, die mittlere Lebenserwartung liegt bei 80 Jahren. Die Hochbetagten sind die am stärksten wachsende Bevölkerungsgruppe, so dass die demographische Entwicklung eine gewaltige Herausforderung geworden ist. Dennoch gab es schon im 13. Jahrhundert Menschen, die anthropologisch als Greise angesehen werden konnten und die ein Alter von mehr als 60 Jahren erreichten, wie Untersuchungen an Skeletten eindrucksvoll beweisen. Grobe Schätzungen gehen davon aus, dass es vielleicht zwei von 100 waren. Heute liegt der Anteil der über 60-Jährigen bei über 30 Prozent.

Skelettuntersuchungen gehören für Kriminologen und Mediziner, aber auch für Archäologen und Historiker zu den wichtigsten Informationsquellen über das Leben der Toten. Dabei geht es nicht nur um die Bestimmung des Sterbezeitpunktes und des Sterbealters, sondern inzwischen lassen sich durch differenzierte Methoden zu den Umständen des Todes und durch gentechnische Analysen wichtige Rückschlüsse auf die Lebensumstände der Toten machen, die ein lebendiges Bild einer Zeit vermitteln, die sich die wenigsten von uns vorstellen können. Inzwischen versucht man sogar über DNA-Analysen Verwandtschaftsbeziehungen bis zurück ins Mittelalter zu verfolgen. Die Bestattungsorte, Gräberfelder und Bestattungsformen der Vergangenheit wurden im Laufe der Zeit immer weniger beachtet; im wahrsten Sinne des Wortes zugeschüttet, wie z. B. der Ort der ehemaligen Petrikirche.

Geschichte der Nikolaikirche

Die Nikolaikirche ist die älteste Kirche Berlins und geht in ihren Ursprüngen bis auf die Gründungszeit Berlins um 1200 zurück. sie wurde als dreischiffige, kreuzförmige Feldsteinbasilika um 1230 im romanischen Stil aus Granitquadern erbaut. Ihr Patron ist der hl. Nikolaus, unter anderem der Schutzheilige der Kaufleute, was auf die Gründung Berlins als Kaufmannssiedlung hindeutet. Ihr Westbau, ein dreigeschossiger Unterbau unter den beiden (neuen) Türmen, ist bis heute erhalten geblieben und somit das älteste aufrecht stehende Mauerwerk der Stadt. Zwischen 1380 und 1470 wurde die Nikolaikirche zur gotischen Hallenkirche mit Umgangschor und Kapellenkranz umgebaut, 1452 kam noch die Marienkapelle hinzu, die sich außen am Bauwerk rechts erhebt – die roten Backsteine bilden einen reizvollen Kontrast zum Grau des Westbaus. Auf dem Quadermauerwerk des Westbaus erhob sich bis ins späte 19. Jahrhundert ein asymmetrischer Turmaufbau mit achtseitigem Helm über dem südlichen und mit einem Satteldach über dem nördlichen Teil. Während der Restaurierung von 1876/78 ersetzte ihn Stadtbaurat Hermann Blankenstein durch eine Doppelturmfassade. 1938 wurde die Nikolaikirche wegen Restaurationsmaßnahmen geschlossen und aufgrund des Krieges nicht wieder eröffnet, viele der Kunstwerke kamen in die benachbarte Marienkirche.

im Krieg wurde die Kirche stark zerstört und stand jahrzehntelang als Ruine ohne Dach und Gewölbe in der Brache des nahezu völlig abgeräumten Nikolaiviertels. Erst durch die Pläne zum Wiederaufbau dieses Viertels und der Begehung der 750-Jahr-Feier Berlins kam sie wieder ins Blickfeld und wurde von 1980 bis 1983 nach alten Zeichnungen und Plänen mit den Blankensteinschen Türmen vollständig wieder aufgebaut. Heute dient sie der Stiftung Stadtmuseum als Ausstellungsraum für die mittelalterliche Geschichte Berlins.

Bedeutende Persönlichkeiten

Besondere Bedeutung hat die Nikolaikirche als Wirkungsstätte bedeutender Protestanten wie des Kirchenlied-Dichters Paul Gerhardt, der hier von 1657 bis 1667 als Pfarrer tätig war. Als Paul Gerhardt 1643 nach Berlin kam, war die damalige Berliner Bevölkerung durch Kriege, Pocken und Pest innerhalb weniger Jahre um mehr als 50 Prozent von 12 000 auf 5000 Einwohner gesunken. Die frühen Erfahrungen mit Krieg, Krankheit, Sterben und Tod haben die Kirchenlied-Dichtungen Gerhardts wesentlich geprägt. Das von ihm stammende Lied »Befiehl Du meine Wege« gehört zu den wichtigsten Liedern in der christlichen Sterbebegleitung. Den Komponisten der »Paul-Gerhardt-Lieder«, Johann Crüger – er wirkte von 1622 bis 1662 als Kantor an St. Nicolai – kennen nur wenige. Der lutherische Theologe und bedeutende Pietist Philipp Jacob Spener war von 1691 bis zu seinem Tode Propst an St. Nikolai.

Die Nikolaikirche war auch Ort bedeutender politischer Ereignisse: 1539 trat hier der Rat von Berlin und Cölln geschlossen zum Luthertum über, 1809 wurde hier die erste Stadtverordnetenversammlung vereidigt und im Januar 1991 fand an diesem Ort (in Erinnerung daran) die konstituierende Sitzung des nach Beendigung der deutschen Teilung neu gewählten Berliner Abgeordnetenhauses statt.

Auch die Geschichte der Weimarer Republik und die des Nationalsozialismus haben einen Bezug zur Nikolaikirche: Von 1913 bis 1922 war Dr. Ludwig Wessel Pfarrer an St. Nikolai. Vor dem Krieg war er als scharfer deutsch-nationaler Rhetoriker bekannt, was ihn bald zum gefragten Frontprediger machte. Nach dem Krieg wirkte er bis zu seinem Tod im Jahre 1922 wieder in der Nikolaikirche. Das demokratische System der Weimarer Republik lehnte er ab und blieb Anhänger des Deutschen Kaiserreiches. 1922 starb er überraschend an den Folgen einer Operation und wurde auf dem St. Marien- und St. Nikolai-Friedhof I beigesetzt. Dieser sehr sehenswerte Friedhof mit vielen Grabmälern bekannter Berliner wurde nach Schließung der innerstädtischen Kirchhöfe 1802 in der Prenzlauer Allee 1 eröffnet.

NS Zeit

Wessels Sohn Horst verklärten die Nazis nach seinem gewaltsamen Tod 1930 zum »Märtyrer der Bewegung«. Sie benannten zahllose Straßen, Plätze und Institutionen im »Dritten Reich« nach ihm, obwohl er in seinen 23 Lebensjahren (und in nur vier Jahren Parteizugehörigkeit) wenig Bleibendes hinterlassen hatte. Das von ihm auf die Melodie eines Seemannsliedes gedichtete »Die Fahne hoch …« wurde nach seinem Tod zur offiziellen Parteihymne der NSDAP und ab 1933 zur inoffiziellen Nationalhymne neben dem Deutschlandlied. Man setzte Horst Wessel im Grab seines Vaters bei. Anlässlich seines 70. Todestages im Jahre 2000 kam es zu einer Aufsehen erregenden Grabschändung, zu der sich ein »antifaschistisches Totengräberkomitee« bekannte. Man behauptete, dort gegraben und alle gefundenen Knochenreste der Familie Wessel in die Spree geworfen zu haben. Nach Polizeiangaben wurde allerdings nur oberflächlich gegraben, Täter konnten keine ermittelt werden.

Die Nikolaikirche als Museum

Die neue Dauerausstellung in dem nun wieder mit liturgischen Ausstattungsstücken versehenen sakralen innenraum informiert über Baugeschichte, historische Funktionen des Gebäudes und die mit der Kirche verbundenen Persönlichkeiten. Die restaurierte Kanzel aus der nicht wiederaufgebauten Franziskaner-Klosterkirche wurde hier neu eingebaut und einige Barockfiguren des ursprünglichen Altars wieder aufgestellt.

Seit der Reformation nutzte man die Seitenkapellen für die Anlage von Familiengrüften. Durch die Anbringung von Grabdenkmälern an Wänden und Pfeilern wurde die Nikolaikirche »mit der Zeit zu einem Pantheon der Berliner Geschlechter und zu der vornehmsten Erinnerungsstätte für die geschichtliche Vergangenheit Berlins«. Die bemerkenswertesten Grabdenkmäler sind die des Pietisten Philipp Jacob Spener (1635–1705) und des Naturrechtsphilosophen und brandenburgischen Hofhistoriographen Samuel von Pufendorf (1632–1694). Mit der Annahme eines säkularen Naturrechts und der Befürwortung eines einheitlichen Völkerrechts war Pufendorf Wegbereiter der Aufklärung und hatte maßgeblichen Einfluss auf die Rechts- und Staatsphilosophie des 18. und 19. Jahrhunderts. Seine Theorie von der Ehe als Vertrag zwischen zwei mit gleichen Rechten ausgestatteten individuen machte ihn zum Wegbereiter der Gleichberechtigung.

Die Bestattungskultur der vergangenen Jahrhunderte wird anhand von Epitaphien und Grabbeigaben erläutert. Epitaphe waren den Wohlhabenden vorbehalten. Grabbeigaben verdeutlichen das Leben der einfachen Leute, so sind z.B. Kastanien, Murmeln und Kreisel zu sehen, die die Zöglinge eines Waisenhauses ihrer Gönnerin Rosina Schindler ins Grab mitgaben. Ein besonderer Höhepunkt ist die ehemalige Beyersche Gruft, rechts neben dem Hauptportal. Hier können Museumsbesucher über steinerne Stufen auf das Bodenniveau der Stadtgründungszeit Berlins hinabsteigen und den erst 1990 wieder entdeckten Münzschatz besichtigen, der durch Berliner Bürger zwischen 1514 und 1734 für den Turmknauf der Nikolaikirche zusammengetragen wurde. Gegenüber der Beyerschen Gruft liegt die reich ausgestattete Grabkapelle der Familie von Kraut.

Wer sich für die Grabkunst der Antike interessiert, findet nicht weit von hier, im Untergeschoss des 2009 wiedereröffneten Neuen Museums, eine sehr sehenswerte Dauerausstellung zur Sepulkralkunst der Ägypter, Griechen, Römer, Juden und Germanen.

2 Marienkirche: Sühnekreuz und Totentanz

(S-Bahn Alexanderplatz)

Als zweite Pfarrkirche des mittelalterlichen Berlin errichtete man 1292 die Marienkirche am „Neuen Markt“, dem Zentrum der Berliner Neustadt. Über einem Fundament aus Granit-Findlingen entstand eine Hallenkirche aus roten Ziegeln im Stil der märkischen Backsteingotik. Der Unterbau des Turms dagegen besteht aus grauem Rüdersdorfer Muschelkalk. Nach einem Brand erneuerte Michael Mathias Smids 1663–1666 den Turmaufbau im Barockstil. 1789/1790 erfolgte eine weitere Umgestaltung durch Carl Gotthard Langhans, diesmal in neugotischem Stil, der damit zum ersten Mal außerhalb Englands auf dem Festland angewendet wurde.

In ihrem Beitrag »Spirituelle Dimensionen ärztlichen Handelns« schreibt die Berliner Neurologin Henriette Krug: »Es gab eine Zeit, da gehörte der Arzt unhinterfragt zum geistlichen Stand. Als ein Beispiel sei die Abbildung des Arztes in der spätmittelalterlichen Totentanzdarstellung der Berliner St. Marienkirche am Alexanderplatz angeführt: der Arzt erscheint hier in einer Reihe mit Bischof und Domherr zwischen Kartäuser und Mönch. Hintergrund ist der, dass im Mittelalter ärztliche Fürsorge zu weiten Teilen in kirchlichen Einrichtungen wie Hospitälern und Kirchen zu erfahren war. Die Bevölkerung nahm ärztliches Handeln vornehmlich als kirchliches Wirken wahr. Eine enge Verknüpfung von Glaube und Heilung und damit gegebene selbstverständliche Anerkennung einer spirituellen Dimension ärztlichen Handelns findet sich bereits in der Antike. Sie hielt bis in das 17. Jahrhundert: Mit dem Aufkommen der modernen Naturwissenschaften vollzog sich eine Trennung in Richtung eines Alleinanspruchs auf Heilung durch die moderne naturwissenschaftlich fundierte Medizin.«

Geschichte

Nach der Schließung der Nikolaikirche (1938 wegen Restaurierungsarbeiten – für Gottesdienste wurde sie nie wieder eröffnet) ist die Marienkirche die älteste Predigtstätte Berlins. Im historischen Zentrum ist sie eine der wenigen Kirchen, die nach dem Zweiten Weltkrieg noch für den Gottesdienst genutzt werden. Bedeutende kirchliche Ereignisse, ökumenische Gottesdienste und kirchenmusikalische Veranstaltungen finden hier regelmäßig statt.

Während die Kirche bis 1945 noch den eng bebauten Stadtraum am Neuen Markt beherrschte, steht sie nach Kriegszerstörungen und großflächiger Umgestaltung des Berliner Stadtkerns als Solitär in einer riesigen Freifläche. Diese ist von vielgeschossigen Neubauten umgeben und wird von dem 1969 eröffneten Fernsehturm dominiert. Durch den Verlust sämtlicher Altbauten und des noch aus dem Mittelalter stammenden Stadtgrundrisses in ihrer Umgebung sind Marienkirche und Rotes Rathaus hier die letzten Relikte des historischen Stadtkerns von Berlin.

Das Sühnekreuz

Nach dem Aussterben der brandenburgischen Askanier im Jahre 1320 übertrug Kaiser Ludwig IV. aus dem Hause Wittelsbach die Mark an seinen ältesten Sohn Ludwig den Brandenburger. Unter den wittelsbachischen Markgrafen war Brandenburg von Spannungen und Unruhen erfüllt. Hinzu kam der Konflikt Kaiser Ludwigs IV. mit Papst Johannes XXII. um den Primat von weltlicher oder geistlicher Macht, in dessen Verlauf der Kaiser gebannt wurde. Propst Nikolaus von Bernau trat als Parteigänger des Papstes gegen den Kaiser in Berlin auf und verpflichtete 1325 auf dem Neuen Markt die Berliner und Cöllner Bürger in hochfahrender Rede zu unbedingtem Gehorsam gegenüber dem Klerus. Darauf erschlugen und verbrannten ihn die aufgebrachten Bürger an just derselben Stelle, was ein vom Papst verhängtes zehnjähriges Interdikt über die Stadt zur Folge hatte. Zur Lösung von dieser Strafe, die jegliche kirchliche Betreuung unterband (Gottesdienste, Taufen, Trauungen und Begräbnisfeierlichkeiten), verlangten die kirchlichen Unterhändler eine Entschädigungszahlung sowie die Aufstellung eines Sühnekreuzes vor der Marienkirche. Sühnekreuze dienten dem Seelenheil unschuldig ums Leben Gekommener, die keine letzte Ölung mehr erhalten konnten. Sie trugen ein ewiges Licht, das der für ihren Tod Verantwortliche unterhalten musste. Die Berliner kamen der Aufforderung zur Sühne nur widerwillig nach und errichteten das (sehr kleine) Kreuz, welches noch heute am Portal der Kirche zu finden ist. Die Befestigungslöcher für das ewige Licht sind am Kreuz noch gut zu erkennen.

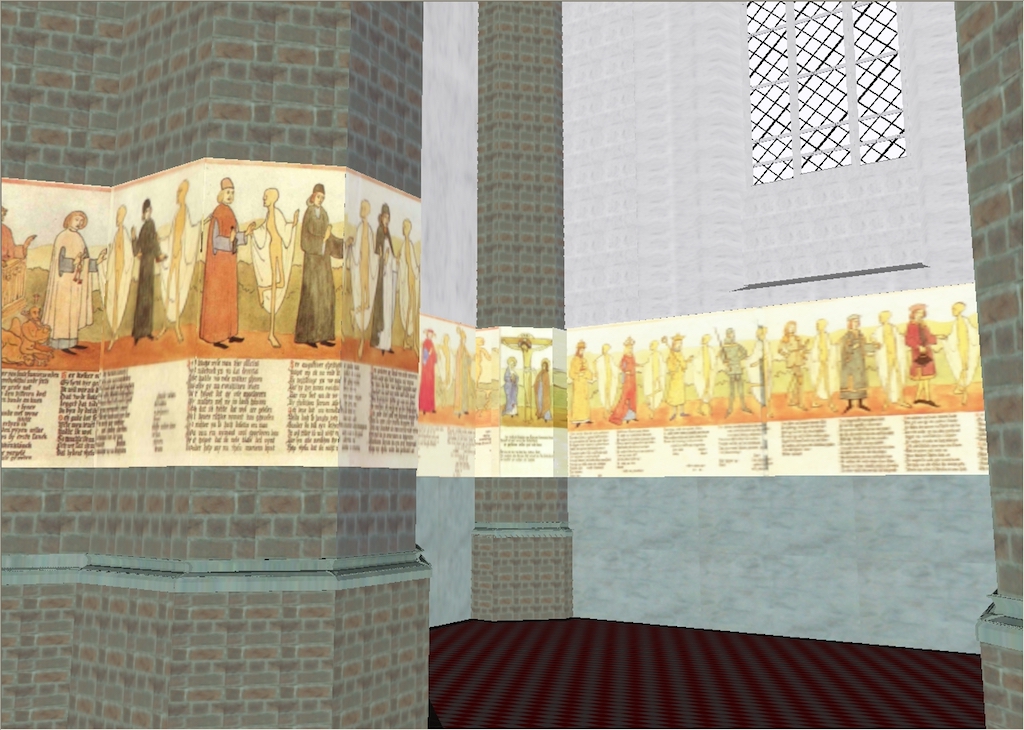

Der Totentanz

Eines der bedeutendsten erhaltenen mittelalterlichen Kunstwerke Berlins ist der in Seccotechnik gemalte „Totentanz“, ein Wandbild in der Turmhalle der Kirche. Das 22,6 Meter lange und zwei Meter hohe Band zeigt einen Reigen aus geistlichen und weltlichen Ständevertretern, die eine Art Pavane mit jeweils einer Todesgestalt tanzen. Die Darstellung geht auf Vorbilder früher entstandener Totentänze in Lübeck und Hamburg zurück. Über das Entstehungsjahr des Bildes gibt es leider keine schriftliche Überlieferung, jedoch legen die Thematik, die Inschriften und andere wissenschaftliche Rückschlüsse eine Datierung des Totentanzes in den Umkreis des Pestjahres 1484 nahe.

Die Besonderheit der Darstellung liegt in ihrer Anordnung, die sich als Band, mehrmals die Richtung wechselnd, vom Westeingang über den Pfeiler, die Westwand und die Nordwand fast in die Kirche hineinzieht. Die geistlichen und weltlichen Ständevertreter werden durch eine Kreuzigungsszene, welche das Zentrum der Darstellung bildet, getrennt. Die dazu gehörigen Textverse stellen die älteste Berliner Dichtung dar. In den Versen beklagen die Ständevertreter ihr Leid und bitten den Tod um Aufschub. Die Verse sind in der Sprache des kleinen Mannes gehalten und enthalten ein franziskanisch geprägtes Weltbild, welches sich z. B. in der Trennung von geistlichen und weltlichen Ständevertretern niederschlägt. Der Reigen selbst wird von einem predigenden Franziskaner eröffnet – daher vermutet man als Künstler des vom Berliner Bürgertum in Auftrag gegebenen Wandbildes einen Franziskanermönch. Das Graue Kloster der Franziskaner in Berlin liegt nicht weit von der Marienkirche entfernt, zur mutmaßlichen Zeit der Entstehung des Totentanzes fanden auch dort Bau- und Verschönerungsarbeiten statt.

Vermutlich nach Einführung der Reformation in Berlin wurde das Wandbild übertüncht und erst 1860 zufällig vom preußischen Baurat August Stüler bei einer Inspektion wegen der aufsteigenden Feuchtigkeit im Mauerwerk wieder entdeckt. Leider befindet es sich in keinem guten Zustand. Die Feuchtigkeit hatte im Verlauf der vorangegangenen Jahrhunderte erhebliche Mengen bauschädlicher Salze in das Mauerwerk transportiert, die das Gemälde zersetzten. Dieser Prozess konnte zwar durch ein 1988 installiertes System zur elektrochemischen Entsalzung des Mauerwerkes gestoppt werden, das Kunstwerk harrt jedoch noch immer einer umfassenden Sanierung. Ein internationales Symposion vom 16. – 18. September 2011 sollte die Fragen der Restaurierung und Neupräsentation des Totentanzes klären. Am besten kann man sich einem Eindruck von der Bedeutung dieser Malerei verschaffen, indem man sich die Ausstellung dazu in der Vorhalle der Kirche ansieht.

Die Schlüter-Kanzel

Unbedingt sehenswert im Kirchenschiff ist die barocke Alabasterkanzel, ein Meisterwerk von Andreas Schlüter, sowohl künstlerisch als auch konstruktiv herausragend. Schlüter identifizierte sich dermaßen mit dem Projekt, dass er sich selbst an den Kosten beteiligte. Der Entwurf ist inspiriert von der Idee Gian Lorenzo Berninis, die Cathedra Petri in der Römischen Peterskirche illusionistisch als schwebend darzustellen. Dort wird die angebliche Reliquie des Throns von Petrus von vier tragenden Figuren (den Kirchenvätern) mit Schlaufen scheinbar in der Schwebe gehalten. In Berlin fand Schlüter eine ganz eigenständige Lösung: Er integrierte die Kanzel in einen der gotischen Bündelpfeiler. Dazu nahm er im unteren Drittel ein mehrere Meter hohes Stück des Pfeilers heraus und ersetzte es durch vier schlanke, mit jonischen Kapitellen gekrönte rote Marmorsäulen, die einen Durchblick durch den Pfeiler zulassen. An ihnen brachte er verdeckt die Kanzel an, die keinen stützenden Fuß auf dem Boden hat. Stattdessen stehen zwei Engel rechts und links des Kanzelkorbs und scheinen ihn an zwei aus der Kanzel heraus wachsenden marmornen Voluten zu tragen. Allein die Ausarbeitung der Voluten aus jeweils einem Stück Marmor ist eine bildhauerische Meisterleistung. Auf den Wangen des Korbs befinden sich – alles aus Alabaster – Allegorien von Spes und Fides, vorn ist ein Relief von Johannes dem Täufer angebracht. Über der Kanzel hängt ein Schalldeckel aus Holz (um das Gewicht zu mindern), auf dem ein Orchester von Engeln in den Wolken vor einem goldenen Strahlenkranz quasi mit Pauken und Trompeten die Wirkung der Predigt unterstützt. Das macht die Kanzel zu einem ganz und gar protestantischen Kunstwerk, die in ihrer Erbauungszeit direkt im Zentrum der nach der Reformation nord-südlich ausgerichteten Kirche aufgestellt wurde. Erst nach einer Restaurierung des Innern kehrte man zur traditionellen Ost-West-Ausrichtung zurück und verlegte sie an ihren heutigen Standort.

3 Graues Kloster: Alchimistenküche und Gymnasium

(U-Bf. Klosterstraße)

Die im Zuge der Kolonisierung und Christianisierung von den Bettelorden der Dominikaner und Franziskaner, sowie der Zisterzienser und Prämonstratenser gegründeten Klöster, Kirchen, Schulen und Einrichtungen des Hospitalwesens bildeten die Zentren des wirtschaftlichen, sozialen, politischen, wissenschaftlichen und künstlerischen Lebens der Mark Brandenburg. Klöster im Mittelalter waren nicht nur weltabgewandte Orte religiöser Kontemplation, sondern sie waren für die Siedler und Menschen wichtige Anlaufstelle in der Konfrontation mit Leiden, Sterben und Tod, in dem sie soziale und gesundheitliche Aufgaben wahrnahmen. Sie betrieben Landwirtschaft, Heilpflanzen- und Kräuterzucht, kümmerten sich um Kranke, gaben Reisenden Unterkunft, fungierten als Bank und sorgten durch Klosterschulen für Bildungsaufgaben. So gab es bei der Gründung vieler Städte von Anfang an mindestens ein Kloster innerhalb der Stadtmauern. Erst im späten Mittelalter übernahmen die Städte allmählich die weltlichen Funktionen der Klöster und damit auch die Aufgaben der Kranken- und Altenpflege bzw. der Begleitung der Sterbenden. Je mehr sich die städtischen Strukturen verfestigen, desto stärker sank die Bedeutung der Klöster für diese Aufgabe.

Klöster in Berlin

Berlin besaß im Mittelalter drei Pfarrkirchen und zwei Klöster: die Nikolaikirche in Alt-Berlin, die Petrikirche in Alt-Cölln (beide erbaut um 1230), die Marienkirche in der Berliner Neustadt (um 1290) und die beiden Bettelordensklöster der Franziskaner (um 1250) und der Dominikaner (um 1300). Während das Dominikanerkloster, das einst dicht beim Schloss stand, schon seit 1750 völlig verschwunden ist (wie auch die Petrikirche seit 1945), steht die Ruine der Franziskanerkirche auch heute noch an der mittelalterlichen Stadtmauer.

Die Bettelorden hatten einen wichtigen Anteil an der deutschen Besiedlung der Gebiete zwischen Elbe und Oder, besonders die Franziskaner, die den brandenburgischen Markgrafen sehr nahe standen. Das Berliner Franziskanerkloster grenzte direkt an das Hohe Haus (die Stadtresidenz der askanischen Markgrafen) in der Klosterstraße und reichte unmittelbar an die mittelalterliche Stadtmauer heran. Die Franziskanermönche (nach der Farbe ihrer Kutte „Graue Mönche“ genannt) lebten nicht in Klausur, ihre Aufgaben waren Predigt, Seelsorge und Krankenpflege. Ihre Räumlichkeiten – das Graue Kloster – dienten ihnen nur als Basisstation, die Klosterkirche war Predigtstätte. Von ihrem 1250 aus Feldsteinen errichteten frühgotischen Ursprungsbau sind noch Reste in der nördlichen Mauer der Ruine zu finden. Die heute vor uns stehende dreischiffige Basilika aus Backsteinen wurde bereits 40 Jahre später begonnen, da man für die Predigten mehr Raum benötigte. Das wird auch aus dem Grundriss deutlich, wo ein dreischiffiges Kirchenschiff für die Gemeinde einem einschiffigen Chor für die Mönche gegenübersteht.

1540 wurde die Reformation in Brandenburg eingeführt, womit die Klöster ihre Funktion verloren und vom Landesherrn eingezogen wurden. Im Grauen Kloster wurde den Mönchen noch ein lebenslanges Wohnrecht eingeräumt. So dauerte es 30 Jahre, bis sich eine neue Nutzung etablierte: Ein Teil der Gebäude ging an den Gelehrten und Wunderdoktor des Kurfürsten Johann Georg, Leonhard Thurneysser (*1531 Basel; † 1595 Köln), im anderen Teil des Komplexes gründete Johann Georg (1525–1598) eine Lehranstalt.

Leonhard Thurneysser

Thurneysser war eine schillernde Persönlichkeit, ein typischer Renaissancemensch. Er machte eine Goldschmiedelehre in Basel, studierte Berg- und Hüttenwesen in Schottland, Portugal und Spanien, reiste durch den Orient und studierte ab 1565 Medizin, Alchimie und Astrologie. Bei einem Zusammentreffen mit dem Kurfürsten in Frankfurt an der Oder gelang es ihm, dessen kränkelnde Gemahlin zu heilen und so 1571 kurfürstlicher Leibarzt zu werden. Noch mehr als die Heilung der Gattin entzückte den Herrscher offensichtlich die Lektüre von Thurneyssers Buch über das Wasser: „Dis Wasser der Spree ist etwas grünferbig und lauter. Es führet in seinem Schlick Gold und ein schönes Glasur.“ Die Hoffnung auf gewinnträchtige Ergebnisse aus Thurneyssers alchimistischen Experimenten dürfte der Grund für die Überlassung des Grauen Klosters gewesen sein.

Thurneysser gründete 1572/1573 im Grauen Kloster eine Buchdruckerei und Schriftgießerei, in welcher er mit deutschen, lateinischen und selbst arabischen Lettern und „vortrefflichen Formen und Zierraten“ aller Art arbeitete. In ihrer Blütezeit beschäftigte die Druckerei über 200 Mitarbeiter. Die Verkaufsschlager waren Kalender, welche in verschiedenen Ausgaben erschienen und in ganz Deutschland reichen Absatz fanden. Aber auch auf dem Gebiet der Medizin machte Thurneysser gute Geschäfte: Er produzierte Arzneimittel, Kosmetika und Talismane und bot Ferndiagnosen mittels Urinuntersuchung an. Durch zweifelhafte Heilungen geriet er in den Ruf, ein Scharlatan zu sein. Der Neid der etablierten Mediziner setzte ihn schließlich so heftiger Kritik aus, dass er 1577 Berlin verließ.

Graues Kloster

Das Gymnasium zum Grauen Kloster ging aus den beiden schon zuvor zusammengelegten Pfarrschulen St. Marien und St. Nikolai hervor. Von 1767 bis 1824 war auch das Cöllnische Gymnasium mit dem Grauen Kloster vereinigt. Es war die höchste Bildungseinrichtung in Berlin und gleichzeitig die erste Landesschule der Mark Brandenburg, hier gab es zum ersten Mal eine behördliche Schulordnung. Berühmte Absolventen waren u. A. Schleiermacher, Schinkel und Otto von Bismarck. Nach der Zerstörung des Klosterkomplexes 1945 zog das Gymnasium in die Weinmeisterstraße und 1949 in die Niederwallstraße, musste aber 1958 auf Weisung der DDR-Behörden seinen Namen ablegen und wurde 1982 aufgelöst. Um die Tradition des Grauen Klosters fortzuführen, gründete die Evangelische Kirche 1963 das Evangelische Gymnasium zum Grauen Kloster in Wilmersdorf.

Anders als die Nikolaikirche wurde die zerstörte Klosterkirche als Ruine belassen. Man beseitigte die Reste des Klosters vollständig, auch an der Kirche noch erhaltene Bausubstanz wurde im Zuge der Sicherung der Ruine abgetragen. Der verbliebene, sehr malerische Rest der Kirche erhielt eine (unhistorische) Fußbodenpflasterung und sollte eigentlich kulturellen Zwecken dienen, steht aber meist leer. Zur Romantik des Ortes tragen die nach Gebäudeabbrüchen freigelegten Reste der mittelalterlichen Stadtmauer und die wieder aufgebaute älteste Gaststätte Berlins „Zur letzten Instanz“ bei.

4 Heilig-Geist-Spital: Haus der Armen und Kranken

(S-Bf. Hackescher Markt)

Hospital oder Hospitium war im Mittelalter der Name von kirchlichen oder klösterlichen Herbergen für Pilger (Pilgerherberge), Bedürftige (Armenhaus), Fremde (Asyl, Hotel) oder Kranke bzw. Sterbende. Es gab wohl schon im 4. und 5. Jahrhundert n. Chr. in Syrien Gasthäuser, Xenodochions, die sich der Betreuung Kranker und Sterbender widmeten, wobei die Pflege der Sterbenden ganz im Vordergrund stand. Am bekanntesten ist das von der römischen Patriziersfrau Fabiola im frühchristlichen Rom am Ende des 4. Jahrhunderts gegründete Hospiz zur Pflege von aus Afrika heimkehrenden siechen Pilgern, das als ein erster Vorläufer eines Krankenhauses angesehen werden kann. Allerdings wurde erst mit den Anfängen der modernen Medizin im 18. Jahr- hundert deutlicher zwischen Krankenhäusern, in denen ausschließlich Kranke behandelt wurden, und hospizlichen Einrichtungen zur Betreuung Sterbender unterschieden.

Die Hospizidee ist ähnlich alt wie der palliative Ansatz in der Medizin. Viele Hospize entstanden entlang der Pilgerstraßen. Besonders im 11. Jahrhundert fanden viele Pilgerreisen ins Heilige Land statt, im Rahmen der Kreuzzüge kam es zur Gründung verschiedener Orden: des Lazarus-Ordens, der Johanniter, (auch Malteser oder Hospitaliter genannt), des Deutschen Ordens – durch die zahlreiche Hospize und Hospitäler eingerichtet wurden, u.a. das »Hospital von Rhodos«, das als die erste Einrichtung gilt, in der ausschließlich die Pflege und Sterbebetreuung von Menschen mit unheilbaren Erkrankungen und Verletzungen erfolgte. Reste dieses »Krankenhauses« sind heute noch zu besichtigen. Auch in anderen Kulturkreisen wurden im 1. Jahrtausend n. Chr. Hospitäler gegründet, so in China, Japan und Indien. Erst allmählich entwickelte sich der Gedanke, dass in den Gasthäusern, Hospitälern bzw. Hospizen auch Krankheiten und Verletzte behandelt werden könnten, auch in den westlichen und nördlichen Regionen Europas.

Heilig-Geist-Spital

Als eine der ältesten Berliner Stiftungen wurde das Heilig-Geist-Spital erstmals 1272 in einem Gildebrief der Bäcker erwähnt, nach welchem „die Armenhöfe Sankt Spiritus und Sankt Georg“ stets mit gutem Brote versorgt werden sollten. 1288 wird die Einrichtung auch im Privilegium des Gewerkes der Schneider erwähnt, wonach „jeder in das Schneiderhandwerk Eintretende je eineinhalb Pfund Kerzenwachs an die beiden Spitäler zu entrichten hatte“. Das an der Spandauer Straße, unweit des Spandauer Tores gelegene Spital bestand aus einem Haus für Arme und Kranke, dem Wohnhaus für die Mitarbeiter, dem Prediger- und Küsterhaus, der heute einzig erhaltenen Kapelle, einer Klause und einem großen Garten. Es war eins der drei mittelalterlichen Spitäler Berlins – die anderen waren das Gertraudenhospital und das Georgenhospital – die sich speziell um Arme, Kranke, Hilfsbedürftige kümmerten. Aber auch Pilgern bot man Unterkunft und Verpflegung. Die älteste erhaltene Schenkungsurkunde an das Spital stammt aus dem Jahre 1313, aus ihr geht hervor, dass im Spital 16 alte Männer und 17 Frauen unterhalten wurden. Der Rat der Stadt Berlin ließ um 1400 in den Räumlichkeiten des Spitals seine Ackergeräte, Wagen und Pferde versorgen. Im Mittelalter war das Heilig-Geist-Spital neben der St. Marienkirche einer der beiden Ausgangspunkte des Pilgerwegs von Berlin nach Wilsnack, wodurch es weit über Berlin hinaus bekannt war. (Auch weil hier „ein gutes und starkes Bier gebrauet“ wurde). Das Spitalgebäude wurde 1825 durch einen zweigeschossigen Neubau ersetzt, der 1905 dem jetzt hier stehenden Hochschulgebäude weichen musste.

Kapelle

Die zum Spital gehörige Heilig-Geist-Kapelle wurde etwa um 1300 errichtet und ist eines der ältesten erhaltenen Gebäude Berlins. Die 1313 erstmals in einer Schenkungsurkunde des Ritters Burghard Grevelhout erwähnte Kapelle ist ein eingeschossiger roter Backsteinbau auf einem Feldsteinsockel, einschiffig mit einer inneren Länge von 16,80 Meter und 9,40 Meter Breite. Drei hohe Fenster mit Maß- und Stabwerk lassen von der Ostseite Licht in den Andachtsraum, die Südseite erhielt beim Einzug der Gewölbe ihre drei großen Fenster. 1476 erbaute man einen Dachturm mit schlankem Spitzhelm, der 1816 wieder verloren ging. Um 1520 ersetzte man die flache Decke durch das heutige Sterngewölbe, das auf figurierten Wandkonsolen aufliegt, die Tiere und Männer mit Büchern darstellen. Um 1600 baute man ringsum hölzerne Emporen ein. Von 1655 bis zum Bau der Garnisonkirche 1703 nutzte die Berliner Garnison die Kapelle, anschließend gab es hier bis 1905 katholische Gottesdienste.

Als der Neubau der Handelsschule der Berliner Kaufmannschaft an die Stelle des Heilig-Geist-Spitals trat, sollte auch die Kapelle abgerissen werden. Nach heftigen Protesten entschloss man sich 1906, sie als Hörsaal in den Hochschulkomplex einzubeziehen, wobei die Emporen und die Kirchenausstattung entfernt wurden. Der Altar und die Bilder kamen ins Deutsche Museum auf der Museumsinsel. Zu DDR-Zeiten ging die Handelsschule in der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin auf, die Kapelle diente nun als Mensa.

Im Zweiten Weltkrieg unbeschädigt geblieben, wurde die Kapelle erstmals 1978/79 gründlich saniert. Bei der erneuten Restaurierung im Jahre 2005 kamen die Reste der historischen Malereien im Inneren unter Putzschichten zutage. Auch schönes Maß- und Stabwerk sowie alte Fensterleibungen wurden freigelegt, außerdem erhielt die Kapelle ihre kirchliche Ausstattung zurück. Am inneren Eingang wurde in die Wand eine Grabplatte eingebaut, die Inschriften, ein Wappen und die Jahreszahl 1313 trägt. Der alte Fußboden mit seinen historischen Ziegelplatten ist nach den Restaurierungsarbeiten wieder sichtbar geworden. Moderne technische Einbauten, wie Heizung, Audio- und Video-Präsentationsmöglichkeiten wurden behutsam der Wirkung des Baukörpers untergeordnet. Die Heilig-Geist-Kapelle dient nun als Festsaal der Humboldt-Universität für besondere Anlässe.

Ausgrabungen

Bei Rettungsgrabungen des Landesdenkmalamtes Berlin 1995-98 wurden Teile der Fundamente und des mittelalterlichen bis frühneuzeitlichen Friedhofes des „Hospizes zum Heiligen Geist“, Spandauer Straße 1-3, untersucht und etwa 500 Bestattungen geborgen. Entlang der ehemaligen Heiliggeistgasse waren Fundamente der Kirchhofsmauer und des Portals neben einer Tiefgaragenzufahrt sichtbar erhalten. Die Fundamentierung war nach 1600 auf Gräbern errichtet worden. Südlich dieser Begrenzung des Friedhofareals befanden sich weitere, auch unter der Heiliggeistgasse liegende Bestattungen. Bei einer nachgewiesenen Belegungsdauer von der Mitte des 14. bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts wird derzeit nach frühgotischen, spätgotischen, renaissance- und barockzeitlichen Horizonten unterschieden. Hinweise auf noch ältere Bestattungen vor 1350 ließen sich im Umfeld der Kapelle nicht feststellen.

Ungefähr 200 Bestattungen in Originallage konnten aufgedeckt werden, die Skelette waren von West-Ost bis Südwest-Nordost ausgerichtet. Es gab bis zu fünf übereinander liegende Bestattungen, in bis zu 3 Meter Tiefe gelegen. Neben Einzelbestattungen kamen Doppel-, Mehrfach-, Gruppen- und Massenbestattungen vor. Letztere werden als Seuchenbestattungen (wahrscheinlich der Pestepidemien des 14. und 17. Jahrhunderts) angesehen.

5 Parochialkirche: Singuhr und Mumien

(S-Bf. Alexanderplatz)

Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango. – Ich rufe die Lebenden, ich beklage die Toten, ich breche die Blitze« (Glockeninschrift aus dem Jahre 1486, die Friedrich Schiller seinem berühmten »Lied von der Glocke« vorangestellt hat). Zunächst wurden Glocken als Zeithinweis bzw. Ruf zum Gebet genutzt. In Fresken und Handschriften des Mittelalters finden sich schon aus mehreren Glocken bestehende Glockenspiele. Das Läuten der Glocken (in Notfällen z. B. bei Feuersbrünsten, zum Beklagen der Toten oder zum Vertreiben von Gefahren z. B. Gewitter) prägte das Leben in der Stadt viel deutlicher als heute.

Mit dem Aufkommen mechanischer Turmuhren mit Räderwerk und schweren Gewichten seit dem 14./15. Jahrhundert wurde es möglich, die Zeiteinteilung der Uhr unter Ausnutzung der Kraft der Gewichte hörbar auf die Glocken zu übertragen. Nach und nach wuchs die Zahl der Glocken in den Türmen und es kam zu einer Vielfältigkeit der Melodien. Die aus dem Orgelbau bekannte Traktur wurde auf das Glockenspiel übertragen. Das Glockenspiel wanderte auf die Türme und wurde als Musikinstrument weithin hörbar und begleitete das tägliche Leben und die kirchlichen Feste.

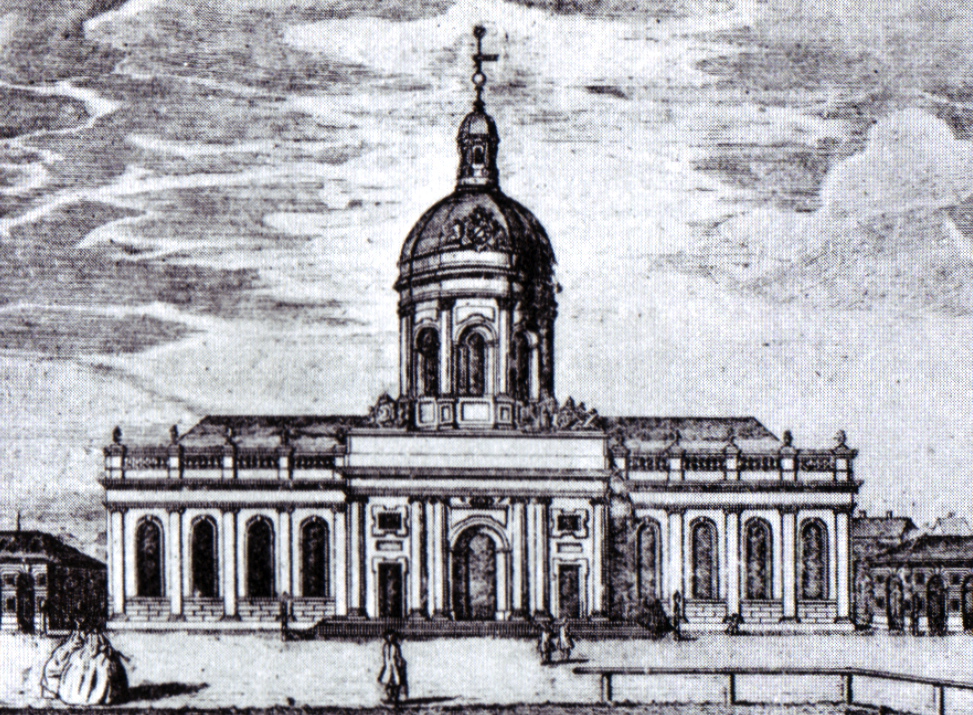

Pfarrkirchen: Parochialkirche

Nach der Reformation deckte man den Bedarf an protestantischen Gotteshäusern durch Umwidmung der bestehenden katholischen Kirchen. Da die Stadt ihre mittelalterliche Größe beibehielt, bestand zunächst kein Anlass zu protestantischem Kirchenneubau. Das änderte sich erst, als die Folgen des 30-jährigen Krieges überwunden waren und die Einwohnerzahl wieder anstieg. Die Parochialkirche (1695) in der Klosterstraße 66 zählt mit der Dorotheenstädtischen Kirche (1687) und der Luisenstädtischen Kirche (1695) zu den ersten Neubauten nach der Reformation in Berlin. (Alle drei Kirchenbauten wurden im zweiten Weltkrieg zerstört, die Parochialkirche als einzige – bis auf die Turmhaube – in der äußeren Form wieder aufgebaut).

Johann Arnold Nering lieferte 1694 einen für den Berliner Raum einzigartigen Entwurf: einen Zentralbau in Form einer überkuppelten Vierkonchenanlage mit zentralem Turm und Vorhalle, nach italienischen und holländischen Vorbildern. Allerdings waren die Berliner Bauhandwerker wohl nicht in der Lage, ein solch kompliziertes Werk auszuführen, denn gebaut wurde – nach dem Tod Nerings – stark vereinfacht nach dem Entwurf von Martin Grünberg: Kein Zentralturm mehr, keine Kuppeldächer, deutlich weniger plastische Elemente in der Außengestaltung. Trotz dieser Simplifizierung wirkte die Kirche mit ihrer turmgekrönten Vorhalle immer noch monumental und wurde zum Vorbild für weitere Kirchenbauten in Brandenburg.

Die „Singuhr“

1713 schenkte König Friedrich I. der Parochialkirche das Glockenspiel, das eigentlich für den Münzturm am Berliner Schloss bestimmt gewesen war. Als der jedoch wegen baulicher Mängel abgetragen werden musste um einen Einsturz zu verhindern, wurde für das Glockenspiel ein neuer Platz gefunden. Der Einbau erfolgte durch Philipp Gerlach, der auf den Turmunterbau eine schlanke, obeliskartige Turmspitze aufsetzte. Das Glockengeschoss war offen, von vier Ecksäulen umstanden und mit Skulpturen von Glume, Weyhenmayer und Koch geschmückt. Diese schufen u. a. vier Löwen, die die Turmspitze zu tragen schienen. 1715 wurde das von dem renommierten Erzgießer Johann Jacobi – der auch das berühmte Reiterstandbild des Großen Kurfürsten ausgeführt hatte – gegossene Glockenspiel erstmals gespielt. Der Klang wurde von allen als dermaßen misstönend und scheußlich empfunden, dass sich Hohn und Spott über den Hersteller ergoss. Schließlich ließ man es von dem niederländischen Glockengießer Jan Albert de Grave, der auch das bekanntere Carillon in der Potsdamer Garnisonkirche geschaffen hatte, nachbessern. Jacobi nahm sich die Ereignisse so zu Herzen, dass er bald darauf starb. Die Besonderheit des Glockenspiels war nicht nur, dass die Mechanik imstande war, 18 verschiedene Choräle, passend zum Kirchenjahr zu spielen, es konnte auch über ein Manual von einem Carilloneur als Musikinstrument eingesetzt werden. Die staunende Berliner Bevölkerung gab ihm die die liebevoll-spöttische Bezeichnung »Singuhr«. Alle Viertelstunde spielte die Singuhr einen Choral, das Geläut wurde sogar im Rundfunk übertragen.

Bei einem Bombenangriff am 24. Mai 1944 wurde der komplette obere Teil des Turmes mit dem Glockenspiel zerstört und bis 2016 nicht wieder aufgebaut. (Die Tradition des untergegangenen Glockenspiels führte in West-Berlin das 1987 auf Kosten von Mercedes im Tiergarten errichtete Carillon weiter). Auch die Kirche brannte bis auf die Umfassungsmauern nieder, sie erhielt 1950/51 ein neues Dach in ursprünglicher Form und der eingestürzte Turm ein Notdach. Erst 1991 begannen umfangreiche Restaurierungsarbeiten, die bis heute nicht abgeschlossen sind. Bei der Wiederherstellung der Kirche sollen die Kriegszerstörungen im Innenraum erkennbar bleiben, die Kirche wird als Erinnerungsort an die Schrecken des Krieges dienen. Mit großem Einsatz engagierte sich seit vielen Jahren der Berliner Unternehmer und Mäzen Hans Wall um die Rekonstruktion des Turmes und den Neueinbau der Singuhr, um dadurch im ältesten Teil Berlins »einen lang vermissten Edelstein zurück in die Stadtkrone« zu setzen. Kurz vor seinem Tod 2019 konnte er die Beendigung der Turmbauarbeiten und die Wiederinbetriebnahme der Singuhr noch erleben.

Grabkultur

Die Gruftgewölbe im Kellergeschoss – als älteste erhaltene Teile der Parochialkirche – sind von besonderer Bedeutung und Seltenheit. Sie enthalten Erbbegräbnisse, die seit 1701 hier angelegt wurden. Dieses einmalige sepulkralgeschichtliche Ensemble besteht aus mehreren hundert Bestattungen in historisch und teilweise kunsthistorisch wertvollen Särgen und Sarkophagen aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Das besondere Raumklima und die gute Durchlüftung bewirkten einen hervorragenden Erhaltungszustand der Särge und der darin liegenden mumifizierten Toten. Trotz vereinzelter Zerstörungen und Plünderungen ist hier etwas Einzigartiges erhalten geblieben.

Der Kirchhof ist mit dem der Sophienkirche der älteste noch erhaltene Berlins. Wegen des sehr begrenzten Begräbnisfeldes wurden so genannte Seitengewölbe eingerichtet. Trotz der kleinen Fläche sind 5338 Beerdigungen auf dem Feld und 247 in den Gewölben dokumentiert. Die Schließung des Friedhofs erfolgte 1854, danach fanden nur noch vereinzelt Begräbnisse statt. Durch den Bau der heutigen Parochialstraße musste ein Teil der Grabflächen abgeräumt werden.

Die eisernen Kreuze und Grabsteine aus dem 19. Jahrhundert sind heute die Schmuckstücke des Friedhofs, wie auch die rückwärtige Mauer mit Epitaphien aus dem frühen 18. Jahrhundert. Zwei größere Mausoleen, deren Rückwand von dieser Mauer gebildet wird, sind erhalten geblieben. Das eine ist heute keiner Familie mehr zuzuordnen, das andere ist das „Erbbegraebnis des Director Brink“ aus dem 17. Jahrhundert, welches im 19. Jahrhundert durch einen spätklassizistischen Kapellenbau erweitert wurde. Auch das Grabmal Bock, entworfen von August Stüler, ragt aus der Grabkunst des Friedhofs hervor. Eine Engelsfigur schmückt ein Gemeinschaftsgrab im Zentrum des kleinen Kirchhofs.

6 Sophienkirche: Ein barocker Kirchhof in Mitte

(S-Bf. Hackescher Markt)

Bis zum Beginn des 19. Jh. gab es neben einigen Militärfriedhöfen wie überall auch in Berlin nur kirchliche Friedhöfe. Die Kirchhöfe des Mittelalters waren Wiesenflächen mit nur wenigen Grabsteinen. Grabpflege und Friedhofsgestaltung im heutigen Sinne gab es nicht. Im frühen Mittelalter fanden auf vielen Kirchhöfen auch Märkte und Feste statt. Die Flächen wurden zum Wäschetrocknen, als Viehweiden, als Arbeitsflächen für Handwerker und als Schankgärten verpachtet. Erst im Zuge der Stadtgründungen des 13. Jahrhunderts wurden die Marktplätze zu Zentren des sozialen Lebens.

Im Zuge der Aufklärung und der beginnenden Hygienediskussion gab es Veränderungen, da gesundheitsgefährdende Folgen der Verwesungsgerüche, der »mephitischen Dünste«, befürchtet wurden. Die Neuanlage von Friedhöfen innerhalb der Stadtmauern des damaligen Berlins wurde durch Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II. verboten. Das Allgemeine Landrecht für die Preußischen Staaten von 1794 hatte am Wandel des Friedhofswesens weitreichenden Anteil. Es legte für alle Gemeinden fest, dass »in den Kirchen und in bewohnten Gegenden der Städte keine Leichen beerdigt werden sollten«. Und es regelte die Rechte und Pflichten der Kirchen und des Staates bei der Anlage und der Unterhaltung von Bestattungsplätzen. Damit wurde den Kirchen das lukrative Bestattungsmonopol entzogen, was seitens des Klerus zu heftigen Protesten mit der Sorge um den Verlust der »Gruftgelder« führte.

Jahrhundertelang gehörten Tod und Bestattung zur Domäne der Kirchen. Bis in die Neuzeit hinein waren die Muster der Trauerkultur vom christlichen Glauben und kirchlichen Institutionen geprägt. Das Christentum hatte die Toten in das Zentrum der Städte geholt, weil es der christliche Glaube erstrebenswert erscheinen ließ, bei Reliquien bestattet zu werden. Kirche und Kirchhof waren zum klassischen Ort christlicher Bestattung geworden – entweder als privilegierte Grabstätte im oder direkt am Gotteshaus, zumindest aber auf dem umliegenden Kirchhof. Säkularisierungstendenzen, die sich in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen bemerkbar machten, führten zu Entwicklungen, die auf eine im engeren Sinn »weltliche« Bestattungskultur zielten. Den Anfang bildeten im Umfeld von Aufklärung und Französischer Revolution freidenkerische Bewegungen, die seit Mitte des 19. Jahrhunderts auch in Deutschland entstanden.

Berlins schönster Glockenturm

Die Sophienkirche entstand als Pfarrkirche der sich seit Ende des 17. Jh. nördlich von Berlin-Mitte entwickelnden Spandauer Vorstadt (heute unweit der Hackeschen Höfe). Deren Bewohner hatten sich an Königin Sophie Luise, die dritte Frau Friedrichs I. gewandt, die daraufhin das Geld für den Bau des Gotteshauses stiftete. Es wurde 1713 von dem Barockbaumeister Philipp Gerlach erbaut und erhielt seinen Turm 1732-34 durch den Turmbaumeister Johann Friedrich Grael. Dieser einzig erhalten gebliebene barocke Kirchturm Berlins ist von verputzten Flächen und Gliederungselementen aus Sandstein geprägt. Die oberen Geschosse sind zweifach zurückgesetzt, mit Halbsäulen gegliedert und mit einer lebhaft geschweiften Haube abgeschlossen. Der Turm der Sohienkirche gilt als schönster des Berliner Barock. Eine Pilasterarchitektur umrahmt das Hauptportal des Turms.

Hofkirche

Da die Sophienkirche für die Zeit des Neubaus des Berliner Doms als Hofkirche vorgesehen war, gestaltete man sie 1892 nach Entwürfen von Friedrich Schulze-Naumburg und dem Architekturbüro Kyllmann & Heyden im neobarocken Stil aufwändig um. Dabei wurde das Kirchenschiff durch eine gewölbte Apsis mit Emporentreppen verkürzt, der hölzerne Dachstuhl durch einen eisernen ersetzt, die Decke höher gelegt und eine Sakristei angebaut. Man umgab das Ensemble mit einer gründerzeitlichen Wohnanlage und legte einen repräsentativen Zugang in der Großen Hamburger Straße an.

Kirchhof

Die Kirche ist als einzige in Mitte noch von ihrem originalen Kirchhof umgeben, der von 1713 bis 1853 belegt wurde. Danach verboten die Gesetze die Anlage und den Betrieb von Friedhöfen innerhalb der damaligen Stadtgrenzen. Der sehr stimmungsvolle Kirchhof bewahrt neben einer Reihe von Gräbern aus den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs einige für die Berliner Kunst- und Kulturgeschichte bedeutende Grab- und Erinnerungsmale berühmter Berliner: In die Außenmauer der Kirche ist an der Sakristei die Erinnerungstafel für den Dichter Karl Wilhelm Ramler – ein schönes Beispiel einer frühklassizistischen Schriftplatte – sowie an der Nordwand diejenige für die Dichterin Anna Luise Karsch eingefügt. Zwei berühmte Berliner liegen auf dem eigentlichen Kirchhof: Der zweite Direktor der Sing-Akademie zu Berlin und Gründer des ersten deutschen Männerchores, Carl Friedrich Zelter, ein gelernter Maurer, der das Berliner Musikleben begründete und engen Kontakt mit Goethe pflegte, sowie der Historiker Leopold von Ranke, einer der Väter der modernen Geschichtswissenschaft. Auch bedeutende Urnengrabmale befinden sich hier, unter anderem für Johann August Buchholtz (1706-1793), den Schatzmeister Friedrichs des Großen, dessen Grabmal die sich in den Schwanz beißende Schlange als Ewigkeitssymbol zeigt. (Wenn der sparsame Friedrich II. teure Projekte ablehnte, pflegte er zu sagen:“Buchholtzen hat keen Geld dafür.“) Sehr interessant ist auch der Grabstein für den Schiffsbaumeister und Stiftungsgründer Friedrich Johann Koepjohann (gest. 1792) und seine Frau (gest. 1776), eines der wenigen erhaltenen figürlichen Grabdenkmäler des Rokoko in Berlin. Das von einem Gitter umgebene Grabmal ist aus Sandstein. Die bewegte Engelsstatue mit geöffnetem Buch wurde wahrscheinlich nach 1776 von Wilhelm Christian Meyer d.Ä. geschaffen. Zu ihren Füßen befindet sich ein Füllhorn. Auf dem Podest sieht man Attribute des Schiffsbaus und einen sich verhüllenden Putto, dazu Inschriften auf einer Draperie.

7 Berliner Dom: Verschollene Zollern

(S-Bahn: Hackescher Markt)

Am 1. Dezember 1911 hatte das seitdem am meisten gespielte und bekannteste deutschsprachige Theaterstück, in dem Tod und Sterben zum Thema gemacht werden, in einer Inszenierung von Max Reinhardt in Berlin Premiere: Hugo von Hofmannsthals »Jedermann. Das Spiel vom Sterben des reichen Mannes«. Es gibt kaum ein Stück, in dem dass »Memento mori« so deutlich wird wie hier. Der Aufführungsort damals war der riesige Zirkus Schumann mit 5000 Plätzen nahe des Schiffbauerdamms in einer umgebauten Markthalle. Der Zirkus wurde später zum gigantischen Deutschen Schauspielhaus (und nach dem Krieg zum Friedrichstadtpalast) umgebaut, dem Max Reinhardt bis zu seiner Emigration im Jahre 1937 vorstand. Max Reinhardt war es auch, der Hugo von Hofmannsthal anregte, dieses Stück zu schreiben, das in Tradition spätmittelalterlicher Mysterienspiele den Tod auf die Bühne des Lebens bringt und mit allegorischen Bezügen in der Gewissheit der Vergänglichkeit die Frage nach dem Sinn am Lebensende stellt: Jedermann ist vor dem Tode gleich. Die spielerische Auseinandersetzung mit dem Tod ist auch vor einem autobiographischen Hintergrund zu sehen. Den erfolgreichen Schriftsteller plagen Anfang des 20. Jahrhunderts durchaus Selbstzweifel im Bewusstsein der Unausweichlichkeit des Todes und der Lust des Lebens: »Es ist eine wütende Qual: Ich bin da, ich einzelnes Leben, und da ist die Welt, funkelt herauf durch die Stämme, Tal an Tal. Nicht auszuschöpfen! Und ich, ich schwinde hin, ich bin schon halb dahin!« Er schrieb das »Mysterienspiel« auch in der Erfahrung des Todes seiner Mutter 1904, dem Jahr in dem Hofmannsthal auch Max Reinhardt begegnete: »Ich muß doch im Stande gewesen sein zu verstehen, was ihre Augen vor dem Sterben sagen wollten. – Wenn ich es nicht verstanden habe – für was leben wir denn dann – für was haben wir dann Augen im Kopf und einen Mund und eine Zunge und ein Gehirn und Gedanken und Gefühle?« Hugo von Hofmannsthal begründete 1920 gemeinsam mit Max Reinhardt die Salzburger Festspiele: der »Jedermann« auf dem Domplatz wird seitdem jedes Jahr aufgeführt. Hofmannsthal starb am 15. Juli 1929 an einem Schlaganfall, als er zur Beerdigung seines Sohnes aufbrechen wollte, der sich zwei Tage zuvor erschossen hatte. Max Reinhardt starb am 31. Oktober 1943 in New York an einer Lungenentzündung nach mehreren Schlaganfällen. Beide Namen sind eng verbunden mit dem Weltruhm, den der »Jedermann« seit 100 Jahren erlangt hat – auch wenn das Stück literarisch wenig überzeugt, aber es ergreift. Seit 1987 wird der »Jedermann« auch in Berlin wieder jährlich aufgeführt, seit 1993 im Oktober an einem besonders dafür geeigneten Ort: im Berliner Dom.

Berliner Dom – eine Kathedrale?

Berlin besitzt keinen »echten« Dom aus alter Zeit, denn die Bezeichnung Dom (oder auch Kathedrale) wird für den Sitz eines Bischofs oder Erzbischofs verwendet und Berlin war zur Zeit der Gründung der Mark Brandenburg kein Bischofssitz. Die drei historischen Bistümer waren Brandenburg an der Havel, Havelberg und Lebus. Dennoch existiert die Bezeichnung »Domkirche« in Berlin seit 1450: Sie taucht mit der Erhebung Berlins zur Residenzstadt der Hohenzollern auf. Da der Landesherr rechtlich als summus episcopus (oberster Bischof) galt, war es für ihn legitim, die im Schloss gelegene (Erasmus-) Kapelle als Domkirche bezeichnen.

Sie befriedigte aufgrund ihrer begrenzten Größe das Repräsentationsbedürfnis der Hohenzollernherrscher nicht, weshalb Kurfürst Joachim II. – mitten in der Krise des Mönchtums und kurz vor der Reformation – die direkt am Schloss gelegene Klosterkirche der Dominikaner zum neuen Dom bestimmte. Die nur noch zu sechst im Kloster verbliebenen Mönche mussten nach Brandenburg ins dortige verlassene Paulikloster umziehen, das demselben Orden gehörte. Wenig später schloss sich auch der Herrscher der Reformation an, was in der Folge zur völligen Aufhebung aller Klöster führte.

Die Grablege

Um die historische Kontinuität des Hohenzollerngeschlechts zu verdeutlichen, legte Joachim im Innern der Dominikanerkirche eine fürstliche Grablege an. (Im mittelalterlichen Deutschland gab es noch keine »Hauptstädte« im modernen Sinn, deshalb ließen sich die Herrscher bis dato in ihnen nahe stehenden Kirchen oder Klöstern des Landes begraben. in der Mark Brandenburg waren das die von den Landesherren gegründeten Klöster Lehnin und Chorin). Joachim ii. ließ einige Gräber aus den beiden Klosterkirchen in die neue Domkirche verlegen, darunter – aus Lehnin – dasjenige des Kurfürsten Johann Cicero (1455 –1499) mit seiner aufwändigen Grabplatte aus der Werkstatt des Nürnberger Erzgießers Peter Vischer. Die Kirche bekam zwei barocke Türme und wurde im Innern prunkvoll ausgestattet. außerdem wurde sie anstelle der Petrikirche zur Hauptkirche der Teilstadt Cölln erhoben. Doch erwies sich das noch aus dem Mittelalter stammende – 1297 erstmals erwähnte – Gebäude bald als zu baufällig und der hohe Grundwasserstand bedrohte die kurfürstlichen Leichname.

Neubau

Deshalb entschloss man sich unter der Herrschaft Friedrichs des Großen zu einem Neubau im Lustgarten des Schlosses und zum Abriss des alten Doms. Entsprechend der Sparsamkeit des Herrschers und seiner Indifferenz gegenüber jeglicher Religion fiel der von Jan Boumann errichtete neue Dom bescheiden aus. Trotzdem übertrug man auch die Hohenzollerngrablege aus dem Dominikanerkloster in den Neubau. Zu spät jedoch, nämlich erst bei der Systematisierung der Gräber, stellte man fest, dass die Sarkophage von Joachim i. (1499 –1535) und Joachim ii. (1535 –1571) fehlten – zu diesem Zeitpunkt war die alte Kirche bereits eingeebnet.

Angesichts der gewachsenen Bedeutung Preußens beklagten Friedrichs Nachfolger das schlichte Aussehen des Domes, konnten jedoch nichts dagegen ausrichten, da die Auseinandersetzungen mit Napoleon und die missliche finanzielle Lage des Staates nach der Niederlage von 1806 zunächst keine Abhilfe zuließen. Nach dem Ende der Befreiungskriege sollte Karl Friedrich Schinkel im Auftrag von Friedrich Wilhelm III. den Boumannschen Dom »monumentalisieren«, was angesichts der bescheidenen Dimensionen des Bauwerks nicht gelingen konnte. Deshalb verfolgte Friedrich Wilhelm iV. wieder Pläne für einen Neubau. Die Hohenzollerngrablege sollte bei diesem Projekt in einem monumentalen »Campo Santo« unterkommen. Doch die politischen Zeitläufte – die Revolution von 1848 und später die Bismarckschen Kriege zur Herbeiführung des deutschen Nationalstaats – verhinderten die Ausführung. So wurde der Neubau eines Berliner Doms erst unter Kaiser Wilhelm II. in Angriff genommen. Julius Raschdorff, Professor an der Berliner Technischen Hochschule, wurde mit der Projektierung des Riesenbaus beauftragt.

Der wilhelminische Dom

Der zwischen 1894 und 1905 entstandene »wilhelminische« Dom spiegelt den Zeitgeist seiner Epoche, der Gründerzeit, eindrücklich wider. Nach dem Abriss des Schinkelschen Doms erhob er sich auf einem hypertrophen Grundriss von 114 × 73 Metern zu einer Höhe von 116 nMetern. Die Kuppel mit einem Durchmesser von 33 Metern erinnert an die (katholische!) Peterskirche in Rom, obwohl der Herrscher den Leitbau des Protestantismus in Deutschland hatte erschaffen wollen. Unprotestantisch ist auch das prunkvolle Innere mit vielen vergoldeten Stuckaturen, bunten Fenstern, einer Kaiserloge und einem marmornen »kaiserlichen Treppenhaus«. Ein nördlicher Anbau – die sogenannte Denkmalkirche – sollte die Hohenzollern-Dynastie glorifizieren und nahm einige Prunkepitaphien auf. Einer möglichst vollständigen Aufstellung aller Hohenzollernsärge in der Gruft wegen hatte man eine Suchgrabung nach den »vergessenen« Renaissancegräbern auf dem ehemaligen Gelände des Dominikanerklosters vorgenommen, jedoch erfolglos.

Die Bomben des Zweiten Weltkriegs zerstörten das historische Zentrum Berlins und beschädigten auch den Dom schwer. Nach der Gründung der DDR wünschten die neuen Machthaber dringend einen Aufmarschplatz für die »revolutionären Volksmassen« im Zentrum Berlins und fassten dafür das Gelände des Doms ins Auge. Da man aber zu dieser Zeit noch nicht abschätzen konnte, wie die Reaktion religiös gebundener Bürger auf den Abriss des Berliner Wahrzeichens ausfallen würde, wurde – auf Weisung Walter Ulbrichts – anstelle des Doms das Berliner Schloss abgerissen und der Aufmarschplatz (eine öde Fläche mit einer Tribüne für die Mächtigen) an dieser Stelle angelegt. Der Dom wurde aus Mitteln der evangelischen Kirche (Gesamt-)Deutschlands wieder aufgebaut, wobei man die aufgerissene Kuppel bis 1953 wieder schließen konnte. 1975 ging man an die Restaurierung des Außenbaus, die erst einmal einen weiteren Verlust am Originalbestand brachte: Die im Krieg unbeschädigte Denkmalkirche – ein wie eine Apsis gestalteter Anbau der Kirche – musste wegen des Bezugs zu den »feudalistischen« Hohenzollern abgerissen werden. Alle Sarkophage (teilweise in zertrümmertem und verbranntem Zustand) kamen in die wiederhergestellte Gruft unter der Kirche.

Der Dom nach der Wende

Die Wiedereröffnung des Doms 1993 fiel schon in die Zeit der deutschen Wiedervereinigung. Die künstlerisch wertvollsten Grabmäler (der Große Kurfürst und seine Gemahlin, von Döbler und Friedrich I., König in Preußen mit Gemahlin, von Andreas Schlüter) hatte man jetzt im Innern der Predigtkirche aufgestellt. Seitdem wurde die Restaurierung fortgesetzt, neue Buntglasfenster eingesetzt und die Sarkophage in der Hohenzollerngruft restauriert. Anlässlich der archäologischen Untersuchung des Schlossareals vor dem Neuaufbau des Schlosses als Humboldtforum ergab sich noch einmal die Möglichkeit, auf dem Gelände des Dominikanerklosters nach den verschollenen Särgen der Hohenzollern zu forschen – auch diesmal vergeblich. Doch auch ohne diese (und die der »prominenten« Hohenzollernkönige, die in anderen Mausoleen ruhen) ist die Hohenzollerngruft mit ihren etwa 100 Gräbern aus fünf Jahrhunderten ein sehr eindrucksvolles Monument menschlicher Vergänglichkeit. Aktuell ist gerade eine weitere, diesmal umfassende Renovierung im Gange.

JUDENTUM

8 Alte Synagoge: Misstraut den Grünanlagen I

Heidereutergasse, Ecke Rosenstraße, 10178 Berlin (S-Bhf. Hackescher Markt)

„Wer ein Feuilleton liefern möchte, soll etwas aufschreiben, das er gesehen hat, gleichgültig ob vor dem äußeren oder dem inneren Auge. Und was dem einen sin Uhl, ist dem andern sin Alltag. Und ein bißchen mehr als das Erlebnis oder das Beobachtete, ein Fazit muß dabei sein, ein Umschwung, ein Besinnen, ein Fund, eine Rückkehr von allen Ausflügen.“ (Heinz Knobloch: Unterm Strich, 1974)

Heinz Knobloch lebte seit 1935 in Berlin und war Journalist mit einem besonderen Faible für das Feuilleton. Er streifte durch die Stadt und schrieb auf was er sah und was er über das Gesehene in Erfahrung bringen konnte. Eine Auswahl seiner mehr als 1600 Feuilletons, die er in über 40 Jahren für verschiedene Zeitungen schrieb, erschien in Sammelbänden wie „Stadtmitte umsteigen“ oder „Mißtraut den Grünanlagen“. Mit diesem von ihm geprägten Bonmot wollte er darauf hinweisen, dass sich in Berlin die Zeugnisse bestimmter »heikler« Geschichtsepochen oft unter grünem Rasen versteckt finden. Heinz Knobloch erlag am 24. Juli 2003 im Berliner Stadtteil Pankow, wo er seit 1957 mit seiner Frau Helga lebte, einem Krebsleiden. In seinem Buch „Alte und neue Berliner Grabsteine“ hatte er schon 1990 das Programm für seine Trauerfeier, die im Roten Rathaus stattfand, und seine Beerdigung in seiner Geburtsstadt Dresden festgelegt.

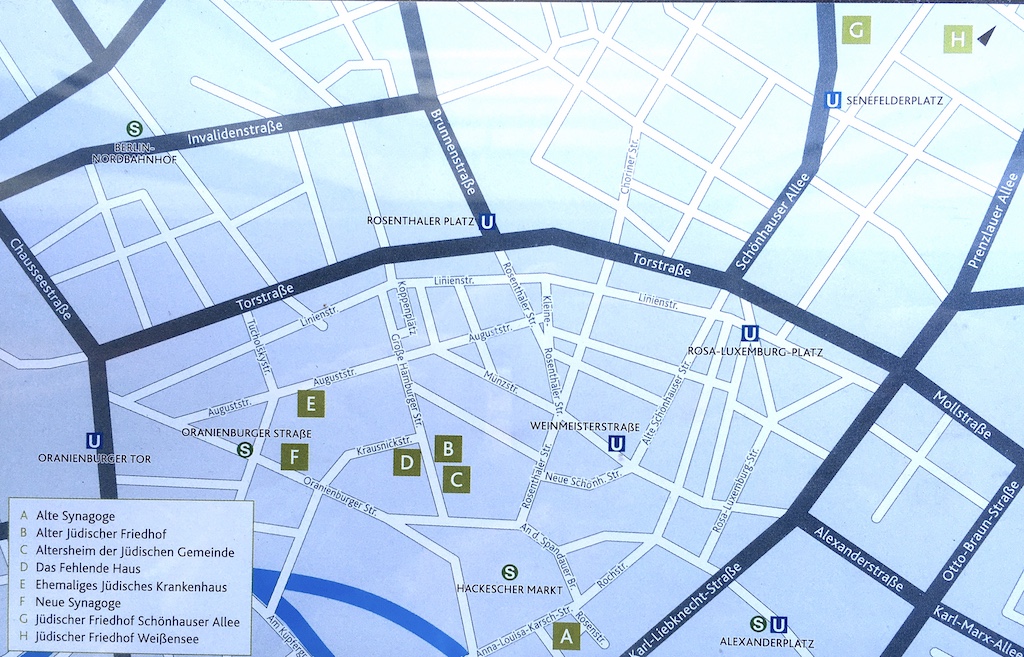

Juden in Berlin

Eine solche Grünanlage liegt z. B. heute in dem von hohen Plattenbauten umgebenen Karree zwischen Karl-Liebknecht-Straße und Spandauer Straße (3), unweit von Marienkirche (1) und Dom (2). Dieser Ort ist repräsentativ für das Schicksal der jüdischen Gemeinde Berlins in den letzten 350 Jahren. Hier befand sich bis 1945 die Alte Synagoge, das wahrscheinlich erste Gotteshaus, das sich Juden in Berlin errichten durften.

Die erste urkundliche Erwähnung von Juden in Berlin stammt aus dem Jahre 1295. Ob es zu dieser Zeit bereits eine Synagoge und einen Begräbnisplatz in Berlin gab, ist durch die dürftige Quellenlage und fehlende archäologische Zeugnisse nicht nachzuweisen. (Auf dem Jüdenhof, wo die ersten Juden Berlins siedelten, konnten weder Reste eines Friedhofs noch einer Synagoge gefunden werden). Entweder waren die Berliner Juden damals darauf angewiesen, zu Hause zu beten oder sich zum Gottesdienst nach dem eine Tagesreise entfernten Spandau zu begeben, wo sich sowohl eine Synagoge als auch ein jüdischer Friedhof befanden. Juden waren in dieser Zeit rechtlos und galten als Eigentum des Landesherrn, der ihnen seine Gunst jederzeit wieder entziehen konnte. Das geschah im Mittelalter während der Pestpogrome mehrfach. Stets konnten sie jedoch nach einiger Zeit wieder zurückkehren, da man ihrer Dienste bedurfte. Ein einschneidendes Datum für die Brandenburger Juden war das Jahr 1573, als der wegen seiner Geldpolitik beim Volk verhasste – aber vom Herrscher geschätzte – kurfürstliche Münzjude Lippold zum Tode verurteilt und die Juden „für alle Ewigkeit“ aus der Mark Brandenburg vertrieben wurden.

100 Jahre später – Brandenburg lag nach dem Dreißigjährigen Krieg darnieder – erlaubte der Große Kurfürst Friedrich Wilhelm 50 wohlhabenden jüdischen Familien aus Wien, sich in Brandenburg zum Zweck des Handels niederzulassen, weil er sich davon – wie auch durch die ins Land gerufenen Hugenotten – eine Belebung des Wirtschaftslebens und ein Ansteigen der Bevölkerungszahl versprach.

Erste Synagoge Berlins

Nachdem der neuen Jüdischen Gemeinde der Bau eines Gotteshauses anfangs verwehrt blieb, konnte sie 1712 ein Gartengrundstück sowie das Wohnhaus Heidereutergasse 4 erwerben. Sie schloss einen Bauvertrag mit dem Berliner Ratsmaurermeister Michael Kemmeter (von ihm stammt u. A. der Entwurf für den Ausbau des Schlosses Rheinsberg), der auch die Bauleitung übernahm. Die Grundsteinlegung war 1712, die Einweihung des Gotteshauses erfolgte 1714. Über die Kosten des Projekts weiß man nichts, es gab jedoch keine finanzielle Unterstützung von Seiten des Staates. Der Bau stand im Innenhof des Grundstücks, damit er von der Öffentlichkeit nicht ohne weiteres wahrnehmbar war, aus dem gleichen Grund war er auch etwas in den Boden eingetieft, um ihn dadurch niedriger erscheinen zu lassen.

Weil sie im Lauf der Jahre für die ständig wachsende Gemeinde zu klein wurde, erfolgte in den Jahren 1854/1855 ein Umbau der Synagoge durch Eduard Knoblauch. Die wichtigste Veränderung war eine Frauenempore mit vier Treppenanbauten. Außerdem wurde der Bau nach Osten hin erweitert und die Estrade mit dem Thoraschrein in eine neu geschaffene Apsis verlegt.

Diese Vergrößerung half aber auf Dauer nichts, denn die Gemeinde wuchs rasant weiter, und so plante man die Neue Synagoge in der Oranienburger Straße. Erst seit der Einweihung dieses Großbaus entstand der Name „Alte Synagoge“. In der Pogromnacht 1938 wurde sie wegen der geschützten Lage inmitten eines Hofes nicht zerstört. Am 20. November 1942 fand der letzte Gottesdienst statt, die Deportation der Berliner Juden in die Konzentrationslager war da bereits voll im Gange. Im Bombenhagel der Luftangriffe wurde das nun als Lager benutzte Gebäude völlig zerstört. Die Reste trug man ab und legte darüber eine Rasenfläche an. Siehe Überschrift! Nur noch der im Rasen kaum erkennbare Grundriss und eine (meist beschmierte) Informationstafel erinnern an diesem Ort heute an die Alte Synagoge und das Schicksal der Berliner Juden.

9 Alter jüdischer Friedhof: Misstraut den Grünanlagen (II)

Große Hamburger Straße (S-Bf. Hackescher Markt)

Die jüdische Religion schreibt ähnlich wie der Islam die schnellstmögliche Beisetzung von Verstorbenen vor. Bereits vor der eigentlichen Bestattung werden verschiedene Rituale durchgeführt, die der Chewra Kadischa obliegen (siehe Kapitel 12). So wird für den Verstorbenen direkt nach seinem Tod ein Licht angezündet. Ist der Tod zuhause eingetreten, werden alle Spiegel in der Wohnung verhängt. Ein Grund für diesen Brauch liegt unter anderem in der Befürchtung, die Trauer könne sich sonst verdoppeln.

Bis zur Beisetzungszeremonie sowie der eigentlichen Bestattung wird der Verstorbene nicht allein gelassen. Während der Totenwache werden verschiedene Psalme rezitiert.

Das Begräbnis sollte traditionell noch am Todestag statfinden, außerhalb Israels meist nach einer Wartepflicht von 48 Stunden. Bei einem jüdischen Begräbnis wird auf Blumenschmuck und Prunk verzichtet, um zu verdeutlichen, dass im Tod alle gleich sind. Der Grabstein wird meist am ersten Jahrestag des Todes oder Begräbnisses gesetzt. Auf jüdischen Grabsteinen finden sich neben jüdischen Symbolen auch eine Vielzahl von nichtjüdischen Symbolen und Ornamenten, die oftmals Hinweise auf den Beruf des Verstorbenen geben, seine Rolle in der jüdischen Gemeinde oder sein Leben allgemein. Bei jedem Besuch des Grabes werden in Erinnerung an den Verstorbenen Steinchen abgelegt.

Erster jüdischer Friedhof

Die ab 1671 wieder in der Mark Brandenburg ansässigen Juden bemühten sich sehr bald um einen stadtnah gelegenen Begräbnisplatz vor den Toren. Das Gemeindemitglied Model Riess kaufte das vor dem Spandauer Tor gelegene Gelände und schenkte es der neu entstandenen Gemeinde. Von 1672 bis 1827 diente es dieser als Friedhof, bis alle Grabstellen belegt waren. Da nach jüdischem Ritus Grabplätze nur einmal vergeben werden und dem Verstorbenen bis zum Jüngsten Tag dienen, wurde der Friedhof geschlossen und ein neuer an der Schönhauser Allee angelegt. Im Unterschied zu diesem erhielt der Friedhof an der Großen Hamburger Straße den Namen „Alter jüdischer Friedhof“ und diente nun als Park des Jüdischen Altersheims, aber auch als Schulgarten der benachbarten jüdischen Knabenschule, sowie für deren naturkundlichen Unterricht. Das ursprünglich frei liegende Gelände wurde später ringsum mit Häusern bebaut.

Grabstätten

Bei seiner Schließung hatte der Friedhof 2767 Grabstätten, darunter die Gräber bedeutender Persönlichkeiten des Berliner Judentums wie des Philosophen Moses Mendelssohn (1729-1786), des Münzunternehmers Friedrichs des Großen Veitel Heine Ephraim (1703-1775), des Bankiers und Mäzens Daniel Itzig (1725-1799), des Arztes und Philosophen Marcus Herz (1747-1803) oder des Zuckerfabrikanten Jacob Herz Beer (1769-1825), dessen Sohn der Komponist Giacomo Meyerbeer war.

Auf dem Friedhof standen meist schlichte, oben abgerundete Sandsteinmale, eng in langen Reihen angeordnet, mit der hebräischen Inschrift nach Süden. Später kam eine deutsche Inschrift auf der Kehrseite hinzu, zum Schluss gab es nur noch deutsche Inschriften. Die Grabsteine unterschieden sich in der Größe, aber auch Holzgrabmale wurden verwendet. Die ältesten Grabmale – die der Gründer der Gemeinde, der aus Wien eingewanderten Juden – wurden gegen Ende des 19. Jahrhunderts in die Südmauer eingelassen und überlebten an dieser Stelle unbeschadet die Zeit des Nationalsozialismus.

Schändung im NS

1943 verwüsteten SS-Leute auf Befehl der Gestapo den alten jüdischen Friedhof: Auf dem Gelände wurde – völlig sinnloser Weise – ein Splittergraben angelegt, der mit mit Grabsteinen abgestützt wurde, die man dafür zerschlug; die Gebeine der Bestatteten wurden weggeworfen. Im April 1945, in den letzten Kriegstagen, setzte man auf dem Friedhof 2427 gefallene Soldaten und im Bombenhagel getötete Zivilisten in Massengräbern bei; ein Gedenkstein in der östlichen Umfassungsmauer erinnert daran.

1948 übergab man den Friedhof wieder der Jüdischen Gemeinde, die aber wegen der erfolgten Schändung nichts mehr damit anfangen konnte. In einer noch heute an der Südmauer angebrachten Gedenktafel erinnerte sie an den Friedhof und seine Zerstörung. Die südliche Hälfte des Friedhofs wurde in den 1970er Jahren durch das Ost-Berliner Stadtgartenamt in eine öffentliche Grünanlage [sic] verwandelt, wobei man die übrig gebliebenen jüdischen Grabsteine und die für die Bombenopfer aufgestellten Holzkreuze entfernte. Die in die Mauer eingelassenen ältesten Grabsteine wurden 1989 wegen Verwitterungsschäden abgenommen und auf den Jüdischen Friedhof Berlin-Weißensee verbracht, wo sie dem weiteren Verfall preisgegeben waren. Als einzige Erinnerung an die tragischen Geschehnisse gestaltete man ein symbolisches Grab für Moses Mendelssohn und einen Sarkophag aus zerstörten Grabsteinen an der Friedhofsmauer.

Der Friedhof heute

So dauerte es bis 2008, bis endlich der Friedhof und die Gedenkstätte mit Mitteln des Senats von Berlin und der Jüdischen Gemeinde zu Berlin instand gesetzt wurden. Der Friedhof, der nach dieser Maßnahme wieder als solcher erkennbar ist, wurde eingefriedet und zur Großen Hamburger Straße durch ein Tor abgetrennt. Am Eingang installierte man ein Wasserbecken zum rituellen Händewaschen und brachte eine Gebetstafel an. Eine Informationstafel gibt die Lage der Sammelgräber aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs an. Die Mauer, die das Gräberfeld durchschnitt, ersetzte man durch einen transparenten Zaun, so dass auch der bisher nicht zur Parkanlage gehörende Teil des Friedhofs wieder sichtbar ist. Wege wurden erneuert und die Flächen der Gräberfelder mit Efeu bepflanzt. Die seit 1988/89 ausgelagerten Epitaphien wurden restauriert und wieder aufgestellt.

Das bekannteste Grab des Friedhofs war immer das des großen Philosophen Moses Mendelssohn (1729–1786), des Vorkämpfers der jüdischen Aufklärung. Er diente Lessing als Vorbild für die Figur des Nathan in dem Drama „Nathan der Weise“. Mendelssohns Grabstein, als einziger auf dem Friedhof aufrecht stehend, ist die mittlerweile vierte Ausfertigung. Das relativ schlichte Original, dessen Aussehen durch einen Kupferstich des Chodowiecki-Sohnes Wilhelm bekannt ist, war 1896 durch ein repräsentatives, eingezäuntes Granitmal mit goldener Inschrift ersetzt und 1943 von den Nationalsozialisten zerstört worden. 1962 ließ das Ost-Berliner Stadtgartenamt den oben erwähnten Gedenkstein aufstellen. Der heutige Stein von 1990 lehnt sich in der Form wieder an den ursprünglichen an. Da man die genaue Stelle von Mendelssohns Grab nicht mehr kennt, steht das Grabmal nur an der ungefähren Stelle.

10 Jüdisches Altersheim: Vom Altersheim nach Auschwitz

Große Hamburger Straße 25, 10115 Berlin (S-Bhf. Hackescher Markt)

»Es ist beabsichtigt, Juden im Alter von über 65 Jahren nicht zu evakuieren, sondern sie einem Altersghetto – vorgesehen ist Theresienstadt – zu überstellen« (Protokoll der Wannseekonferenz vom 20. Januar 1942 zur Endlösung der Judenfrage)

Im Jahr 1925 lebten 173.000 Juden in Berlin.Während der Zeit des Nationalsozialismus wurden 55.000 Berliner Juden Opfer des Holocaust, die meisten anderen flohen oder wurden vertrieben. Lediglich 9000 Juden überlebten im Untergrund oder durch einen nicht jüdischen Ehepartner. Zur Verunglimpfung der in der westlichen Spandauer Vorstadt lebenden gutbürgerlichen Juden dehnten die Nationalsozialisten den durch Armut, Prostitution, Kleinkriminalität in Verruf geratenen Namen Scheunenviertel auf die gesamte Spandauer Vorstadt aus. In offenen Lastwagen wurden vor allem ältere Juden in der Großen Hamburger Straße, der Auguststraße und an anderen Orten im Innenstadtbereich eingesammelt und zu den Deportationsbahnhöfen gebracht. Dazu wurde insbesondere der im Wilmersdorfer Villenviertel gelegene S-Bahnhof Grunewald »umgewidmet«, um von dort im Zeitraum von 1941 bis 1945 Zehntausende Berliner Juden in »Sonderzügen« in die Ghettos Lodz, Minsk, Riga und Warschau sowie nach Theresienstadt zu transportieren, das ausgewählten ausländischen Besuchern als »jüdische Mustersiedlung« vorgeführt wurde. Das Altersghetto Theresienstadt war nur eine Zwischenstation auf dem Weg nach Auschwitz. Ab Ende 1942 gingen die Transporte aus Berlin direkt dorthin.

Vor dem 2. Weltkrieg

Die Jüdische Gemeinde Berlins erbaute ihr erstes Altersheim 1829 in der Oranienburger Straße 8. 1844 zog es an die Große Hamburger Straße um, unmittelbar neben den Alten Friedhof. Dieser wurde ab 1827 nicht mehr belegt, blieb jedoch erhalten und diente unter anderem dem Altersheim als Park. Zwischen 1867 und 1874 errichtete man zwei Anbauten, um die Heimplätze auf 120 zu erweitern. Bekannte Gönner unterstützten die Einrichtung finanziell, u. A. Bankier Julius Bleichröder, Textilkaufmann und Mäzen James Simon, Kaufhausbesitzer Louis Gerson und Kafferöster Albert Zuntz, denen auf Tafeln im Innern des Hauses gedankt wurde. Links neben dem jüdischen Altersheim wurde 1906 die Knabenschule der Jüdischen Gemeinde eröffnet.

Sammellager

Die Gestapo wandelte beide Gebäude 1942 in ein „Judenlager“ um, ein Gefängnis mit Gittern und Scheinwerfern, wo Juden zur Deportation gesammelt wurden. Der angrenzende jüdische Friedhof diente als Sportplatz für die Bewacher und als Ort für bewachte Hofgänge der Gefangenen. Die Große Hamburger Straße wurde dadurch zum Synonym für den Abtransport in den Tod, sie war aber beileibe nicht der einzige Sammelort. Die Nazis deportierten etwa 55.000 jüdische Bürger Berlins in die Konzentrationslager Auschwitz und Theresienstadt und ermordeten sie größtenteils. Ein Bombenangriff in den letzten Kriegstagen 1945 zerstörte das Jüdische Altersheim.

Ein unscheinbarer Gedenkstein erinnerte seit den 60er Jahren an diesen Ort, der nach dem Krieg unbebaut blieb.

Gedenkstätte

Erst 1985, als sich die DDR dem Gedenken auch jüdischer Opfer des Nationalsozialismus stellte, wurde ein Mahnmal an dieser Stelle errichtet: Eine grabsteinartige Gedenktafel mit einem Davidstern und die bronzene Skulpturengruppe „Jüdische Opfer des Faschismus“. Der Bildhauer Will Lammert hatte sie 1957 ursprünglich für die Gedenkstätte des KZ Ravensbrück geschaffen, wo sie zu Füßen der Skulptur „Tragende“ stehen sollten. Lammert verstarb jedoch vor der Aufstellung und zu der schließlich realisierten monumentalen Präsentation der „Tragenden“ passte die eher kleinformatige Gruppe nicht mehr. So wurden sie fast 30 Jahre später von Lammerts Enkel Mark nach einer Gestaltungsidee von John Heartfield hier als erstes Berliner Denkmal für jüdischen Opfer aufgestellt. Aufgrund von mehreren Anschlägen ist das Denkmal heute, wie auch die benachbarte Schule, rund um die Uhr bewacht.

2007 bis 2008 gestalteten der Senat von Berlin und die Jüdische Gemeinde zu Berlin den Friedhof und die Gedenkstätte um. Das neue Konzept umfasste auch das Gelände des Altersheims und sah vor, die Grundmauern durch Suchgrabungen zu ermitteln und die historische Raumstruktur des Gebäudes durch Aufmauerungen oberirdisch wieder sichtbar zu machen. Quer über diese Struktur wurden erkennbar neuzeitliche Wege gelegt, die zu der alten, in die neu errichtete Friedhofsmauer integrierten Gedenktafel aus DDR-Zeit, zur umgesetzten Skulpturengruppe Lammerts und zum Friedhofseingang führen. Seit dem 24. September 2008 sind Friedhof und Gedenkstätte wieder geöffnet.

11 Das fehlende Haus: La maison manquante

Hamburger Straße 16, 10115 Berlin(U-Bhf. Weinmeisterstraße, S-Bhf. Hackescher Markt)