Eine Weltreise in Berlin und Potsdam

Lesezeit ca. 83 Minuten

01 Sehnsucht nach Exotik

Das Adjektiv exotisch, abgeleitet vom griechischen εξωτική (exotikí = die „auswärtige“, „fremdländische“ Sache), kam übers lateinische exoticus, (der Ausländische) in unsere Sprache und charakterisiert Personen, Länder, Pflanzen und Sachverhalte, die uns fremdartig oder außergewöhnlich vorkommen. Das Wort „exotisch“ impliziert, dass diesem Fremdartigen etwas Geheimnisvolles eigen ist, dass es einen gewissen Zauber ausstrahlt und uns dadurch fasziniert und anzieht. Diese Anziehungskraft bewirkte, dass zu allen Zeiten Menschen in fremde Länder aufbrachen um den Reiz des Exotischen kennen zu lernen. Selbstverständlich war auch die menschliche Gewinnsucht ein Motiv, das die – besonders in alten Zeiten – mühevolle und riskante Kontaktaufnahme mit exotischen Ländern begünstigte.

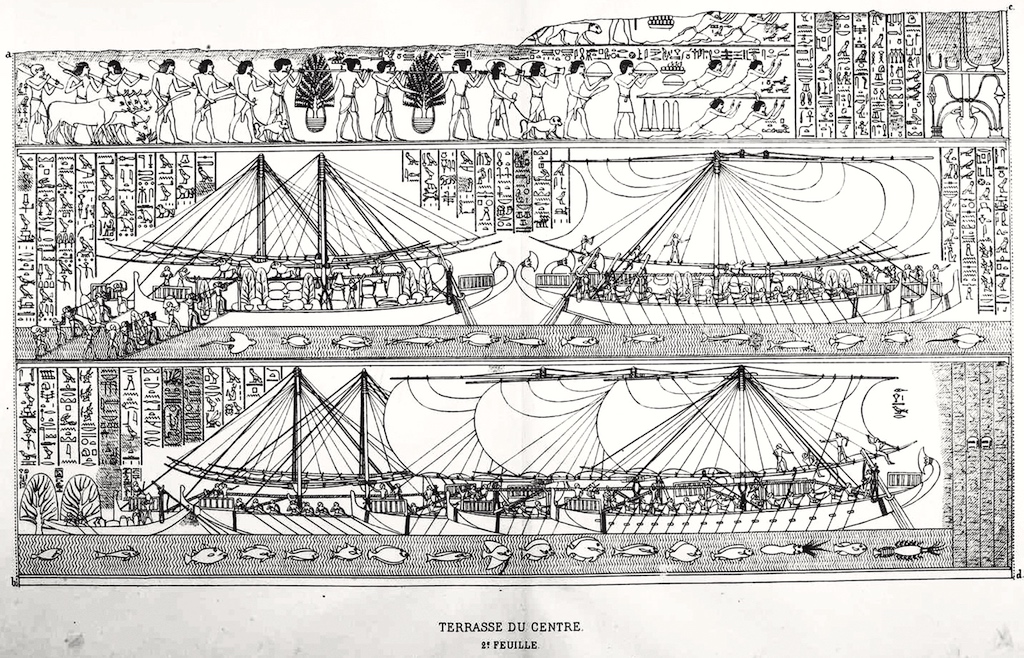

Die erste detaillierte Schilderung einer antiken Reise in ein exotisches Land finden wir im Totentempel der Königin Hatschepsut (18. Dynastie) in Deir el-Bahari, wo ein Relief eine Expedition ins Goldland Punt zeigt. Reisen nach Punt gab es aber schon vor Hatschepsut, unter Sahure (5. Dynastie) und Mentuhotep (11. Dynastie) – vor mehr als 3500 Jahren! Hatschepsuts Nachfolger Thutmosis eroberte Punt und auch unter Ramses III. (20. Dynastie) gab es weitere Punt-Expeditionen, auf denen exotische Güter wie Weihrauch, Ebenholz, Elfenbein, Gold, Augenschminke, Silber, Speisesalz, Affen, Hunde, Pantherfelle sowie Straußenfedern und -eier nach Ägypten gebracht wurden. Punt genau zu lokalisieren fällt den Archäologen schwer, am wahrscheinlichsten erscheint die Gegend am Roten Meer bis hin zum Horn von Afrika.

Ein weiterer berühmter Reisebericht in ein exotisches Land ist der über den phönizischen Admiral Hanno, der auf der Suche nach Gold die afrikanische Küste südwärts bis zum Golf von Guinea ruderte, dann aber auf Grund von Widrigkeiten umdrehen musste. Die in dem Bericht gegebenen geographischen Details lassen die Reise glaubhaft erscheinen, obwohl der Text nur einer Quellenabschrift des 9. Jh. n. Chr. entstammt. Dagegen ist die von Herodot geschilderte Umschiffung Afrikas durch ebenfalls phönizische Seeleute wohl eher Fiktion.

Mit der Etablierung des Imperium Romanum wurden exotische Länder Teil desselben und Reisen dorthin zur Gewohnheit. Dennoch behielten die fernen Länder ihren exotischen Charakter und viele römische Kaiser holten die Exotik nach Rom, indem sie für Zirkusspiele hunderte von exotischen Tieren wie Löwen, Tiger, Panther, Elefanten herbeischaffen und dann abschlachten ließen. Auch exotische Früchte kamen durch die Römer nach Europa, z. B. der Pfirsich. Ursprünglich aus China stammend, wo seine Kultur schon 2000 vor Chr. bekannt war, gelangte er über Persien nach Griechenland und in weiterer Folge durch die Römer nach Mitteleuropa. Der Name malum persicum (Pfirsich) bezog sich auf diese Herkunft. Die Kirsche wurde durch den römischen Feldherrn Lucullus aus dem kleinasiatischen Kerasos am Schwarzen Meer nach Europa gebracht und hier heimisch gemacht, von ihrem Herkunftsort leitet sich ihr Name in fast allen europäischen Sprachen ab.

Unter den Römern kamen nicht nur exotische Pflanzen, Tiere sowie Menschen als Sklaven in die Hauptstadt, man versuchte auch, das Erscheinungsbild der exotischen Länder nach Rom zu verpflanzen. Die römischen Villen und Thermen wurden mit riesigen Mosaikbildern von Nillandschaften und exotischem Ambiente mit entsprechender Fauna und Flora geschmückt, zahllose Obelisken aus Ägypten zierten die Metropole, mit Sphingen geschmückte Isistempel wurden errichtet und der römische General Cestius ließ seinen Sohn in einer Pyramide an der Porta Ostiense bestatten. Diese Lust auf Exotik kulminierte in der Villa Hadriana in Tivoli, wo sich der Kaiser eine komplette ägyptische Landschaft – inspiriert durch das Canopus-Tal bei Alexandria – nachbauen ließ.

Auch nach dem Untergang des römischen Imperium ließen sich die Menschen von exotischen Ländern faszinieren, wovon die Berichte über Marco Polos Reise bis nach China und zahllose Kreuzzugsberichte zeugen. Der Handel mit exotischen Gütern florierte wie eh und je und die Herrscher, die es sich leisten konnten, unterhielten eine Menagerie mit exotischen Tieren. Trotz der erschwerten Transportbedingungen wurden weiterhin exotische Früchte nach Europa exportiert.

Die deutsch-römischen Kaiser Karl der Große und Otto der Große ließen antike Spolien über die Alpen nach Deutschland transportieren und stellten sie in ihren Residenzen in Aachen und Magdeburg zur Bekräftigung ihrer Legitimation als römische Kaiser auf. Karls Palastkapelle in Aachen (das heutige Aachener Münster) griff auf die Vorbilder Hagioi Sergios kai Bakchos in Konstantinopel und San Vitale in Ravenna zurück. Durch die Kreuzzüge verbreiteten sich orientalische Motive an romanischen Kirchen – z. B. St. Viktor in Guntersblum – , und das Görlitzer „Heilige Grab“ – eine Kopie der entsprechenden Kapelle in der Grabeskirche von Jerusalem.

Die Kleeblattform der Geburtskirche in Jerusalem wurde in unzähligen Kirchenbauten Europas zitiert (am eindrucksvollsten in St. Maria im Kapitol in Köln), genau so wie die Rotunde der Kirche zum Heiligen Grab. Auch der europäische Burgenbau im Mittelalter griff viele im Morgenland entwickelte Bauformen wie Gusserker, Schießscharten und Zinnen auf. Aber bis zum gezielten Nachbau exotischer Architekturen nur zum Zwecke der Erbauung an der Exotik bedurfte es der Entwicklung der Herrschaftsform des Absolutismus, wo der Herrscherwille alles, auch eigentlich Überflüssiges, bewirken konnte.

Exotik wurde jetzt mit fernöstlich gleich gesetzt und es entwickelte sich eine Vorliebe für die Chinoiserie. In fast allen Schlössern gab es chinesische Zimmer, die mit pseudo-chinesischen Dekorationen (weil man eben noch sehr wenig über echte chinesische Kunst wusste), Möbeln und Porzellan ausgestattet wurden. In den Parks entstanden Teepavillons und Pagoden. Beliebte Dekorationsmotive waren abenteuerliche Landschaften mit hohen Bergen, Gewässern, Häusern und Menschen im asiatischen Stil. Ein weiteres sehr beliebtes Motiv war der Drache, in dessen geheimnisvoller Gestalt alle Sehnsüchte nach dem exotischen Land zu verschmelzen schienen. Diese Motive wurden anfangs von den importierten Waren übernommen aber aber später von den Künstlern nach eigenen Vorstellungen gestaltet.

In ganz Deutschland entstanden Chinoiserien in den Barock- und Rokokoschlössern, am eindrucksvollsten wohl in Potsdam mit den chinesischen Zimmern in Sanssouci und im Neuen Palais, sowie dem chinesischen Teehaus und dem Drachenhaus. Mit dem Aufkommen des Klassizismus wendete sich die Sehnsucht nach Exotik wieder dem Altertum zu und außer der feudalen Parkarchitektur mit Monopteros-Tempelchen und der sonstigen Palette von antiken Zierbauten entstanden jetzt auch dem Bürgertum dienende Bauten in antikem Stil wie Theater, Opernhäuser, Museen und Parlamentsbauten. Die Renaissance antiker Baukunst verwandelte ganze Städte in ein Neu-Athen: Spree-Athen, Isar-Athen und das Athen des Nordens (Edinburgh).

Durch den „Stilzirkus“ der Neo-Stile fanden dann sämtliche als exotisch empfundene Stilformen Eingang in die europäische Architektur: man baute maurisch, byzantinisch, russisch, indisch, japanisch, ja auch englisch, norwegisch und natürlich zu jeder Zeit italienisch. Die Umwälzungen nach dem Ersten Weltkrieg bildeten eine Zäsur und beendeten den Eklektizismus. Neue, an Sachlichkeit orientierte Bauformen entstanden und konkurrierten mit dem auftrumpfenden Baustil autoritär regierter Länder. Auch diese Welt verschwand, diesmal nach dem Zweiten Weltkrieg und es setzte sich ein an Zweckmäßigkeit und Gewinnoptimierung orientierter internationaler Baustil durch, der den Städten ein gleichförmiges Erscheinungsbild verlieh und die Sehnsucht nach dem Exotischen im Stadtbild erneut aufkeimen ließ.

Dieser Sehnsucht geht dieses Büchlein nach, indem es eine Weltreise zu exotischen Orten anbietet, ohne dass man dafür Berlin und Potsdam überhaupt verlassen müsste. Die Reise führt zu den kostbaren exotischen Orten, die in Berlin und Potsdam Krieg und Abriss überstanden haben. Mögen sich diese Stätten im Museum befinden, Bestandteil von Schlössern und Gärten sein, dem religiösen Kult gewidmet oder ganz profan, immer wird sich der Besucher an einem ganz ungewöhnlichen Ort befinden, der ihm suggeriert, nicht Hause zu sein, sondern in fernen, fremdländischen Gebieten, die die alten Griechen als „exotikì“ bezeichnet hätten.

02 Ägyptische Expeditionen

Richard Lepsius (1810 – 1884), außerordentlicher Professor an der Berliner Universität, brachte durch die von Friedrich Wilhelm IV. geförderte Expedition nach Ägypten (1842–1846) erstmals genauere Kenntnisse über dieses damals noch schwer zu bereisende Land nach Berlin. Er hatte sich mit sorgfältig ausgesuchten Mitarbeitern umgeben, den Gebrüdern Weidenbach als Zeichner, dem englischen Ägyptologen Joseph Bonomi, dem Architekten Erbkam und den Malern Georgi und Frey, durch die wissenschaftliche Aufzeichnungen, Kopien von Inschriften, Papierabdrücke, Planzeichnungen und Landschaftsbilder nach Berlin gelangten. Lepsius wurde durch diese Expedition und eine weitere im Jahre 1866 zum Begründer der Ägyptologie in Deutschland. Das reichhaltige, durch Lepsius mitgebrachte Material verbreitete sich schnell und sorgte für die Schaffung mehrer ägyptisierender Orte in Berlin.

Als herausragendes Beispiel muss dabei die Ägyptische Abteilung des zwischen 1843 und 1855 errichteten Neuen Museums von August Stüler gelten. Sie gruppierte sich in mehreren Sälen um einen Ägyptischen Hof und wurde nach Lepsius‘ Unterlagen überreich mit Malereien und architektonischen Einbauten versehen, die ein „ägyptisches Ambiente“ für die vielen von Lepsius mitgebrachten Fundstücke abgeben sollten. Die ausgeführten Malereien und Dekorationen dokumentierten den damals aktuellen Stand der Wissenschaft und hoben sich von der im französischen Empirestil verwendeten romantischen Ägyptenmode ab. Dennoch kam bald Kritik an dieser Präsentation auf, da die ägyptisierende Dekoration in zu große Konkurrenz zu den ausgestellten Originalkunstwerken trat. Außerdem stellte sie sich jeder Umgruppierung oder Neueinrichtung als Hindernis entgegen. Als nach den Ausgrabungen von Amarna (die auch die Nofretete zutage brachten) die Ausstellung vergrößert und neu gestaltet wurde, übertünchte man viele der Gemälde oder ließ sie unter abgehängten Decken verschwinden.

Im Krieg wurde das Neue Museum schwer beschädigt und blieb bis 1986 notdürftig gesichert als Ruine stehen. Dann sollte es – noch unter DDR-Regie – originalgetreu restauriert werden, was aber durch die Ereignisse von 1989 zum Erliegen kam. Nach der Wende setzte man den Wiederaufbau unter veränderten Grundsätzen fort: Der englische Architekt David Chipperfield propagierte einen Wiederaufbau in den alten Größenverhältnissen unter Verzicht auf Rekonstruktion der verlorenen Dekoration. Dies führte zu einer paradoxen Situation: Obwohl vieles der exorbitanten pseudo-ägyptischen Kulisse nun unwiederbringlich verloren war, kam auch bisher Verschwundenes wieder zum Vorschein, nämlich die unter den – jetzt wieder abgebauten – abgehängten Decken versteckten Originalmalereien der Erstausstattung.

So finden wir jetzt, nach der Neueinrichtung der ägyptischen Abteilung im Neuen Museum, einen wunderbaren exotischen Ort vor. Die erhaltene Dekoration versetzt einen gleichsam an den Originalschauplatz und die hervorragenden originalen Ausstellungsstücke scheinen dadurch wieder im gewohnten Zusammenhang zu stehen. Auch das Untergeschoss, in dem in beeindruckenden Gewölben die Exponate zum ägyptischen Totenkult stehen, verbreitet die Illusion, sich in einer Pyramide oder einem ägyptischen Totentempel zu befinden. Lediglich Nofretete, die Ikone der gesamten Ausstellung, muss sich – zwar hervorragend präsentiert – mit einem römischen Kuppelsaal, der mit pompejanischen Wandmalereien verziert ist, zufrieden geben.

Am ehemaligen Standort des West-Berliner Ägyptischen Museums befindet sich ein weiterer „ägyptischer Ort“, nämlich in der heutigen Sammlung Scharf-Gerstenberg in Charlottenburg. Zwei dort eingebaute – in der Sammlung surrealistischer Grafik und Malerei reichlich deplaziert wirkende – ägyptische Großarchitekturen werden an diesem Ort verbleiben, bis das Pergamonmuseum umgebaut und saniert ist, also bis ca. 2023! Doch auch „am falschen Platz“ wirkt das Kalabscha-Tor in der Eingangssituation des ehemaligen Marstalls sehr stimmig und kreiert einen weiteren dieser bezaubernden Orte, die dieses Büchlein Ihnen nahe bringen will. Die Kalksteinblöcke des Tores kamen bei den Rettungsarbeiten für den vom Bau des Assuanstaudamms und anschließender Überflutung bedrohten Tempel von Kalabscha zutage. Beim Abbau des Tempels fanden sie sich als Füllmaterial im Fundament des Gebäudes. Die Rekonstruktion ergab ein Eingangstor zum Tempelbezirk zwar aus römischer Zeit, aber in eindeutig ägyptischem Baustil. Als Dank für die von der Bundesrepublik geleistete Hilfe bei der Rettung und dem Neuaufbau des Tempels auf der Insel Elephantine – der Originalplatz ist längst in den Fluten des Nasser-Stausees versunken – übergab die ägyptische Regierung der deutschen die geborgenen Kalksteinblöcke, welche daraufhin dem Ägyptischen Museum in West-Berlin überlassen wurden.

Im selben Museum befinden sich auch die Säulen und Architrave des Sahure-Tempels, eines Gebäudes, das stellvertretend für das Schicksal vieler Berliner Kunstschätze während des 2. Weltkriegs steht. In den Jahren 1902 bis 1908 erforschte der spätere Entdecker der Nofretete, der Archäologe Ludwig Borchardt den Komplex der Sahure-Pyramide und führte dabei Ausgrabungen durch, bei denen der Totentempel gefunden wurde. Im Rahmen der Grabungen wurden im Pyramidentempel die noch weitgehend erhaltenen Säulen und Architrave des Tempelhofs geborgen und zwischen Deutschland und Ägypten aufgeteilt. Der deutsche Teil kam nach Berlin auf die Museumsinsel, konnte aber wegen Platzmangels nicht ausgestellt werden und verblieb im Depot. Beim Brand des Neuen Museums erlitten die hitzedurchglühten Steine durch Löschmaßnahmen schwere Beschädigungen. Erst in den 1980er Jahren wurden sie im West-Berliner Ägyptischen Museum zum Teil wieder aufgestellt. Wie das Kalabscha-Tor sollen sie erst nach der Sanierung des Pergamonmuseums auf die Museumsinsel umziehen.

Zwei weitere „ägyptische Orte“ kann man auf Berliner Friedhöfen finden. Der eine, das Grab des Ägyptologen Heinrich Brugsch, erinnert an ein Leben zwischen Orient und Okzident. Brugsch (1827 – 1894), der vom ägyptischen Vizekönig den Titel Pascha verliehen bekam und viele Jahre in Ägypten verbrachte, gilt als letzter der großen Ägyptologen des 19. Jh. Die Tragik seines Lebens war, dass er trotz seiner Reputation nie eine seinem Können angemessene Stellung angeboten bekam und so sein ganzes Leben zwischen Berlin, Ägypten, Göttingen und vielen anderen europäischen Städten pendelnd verbrachte. Er wurde auf dem Luisenfriedhof III in Westend begraben. Sein Grabmal ist einzigartig, da es sich um einen Sarkophagdeckel handelt, der wahrscheinlich aus dem Alten Reich (2400–2200 v. Chr.) stammt. Die Sargplatte besteht aus Assuan-Granit und befand sich früher in Sakkara. Für das Grabmal wurde sie senkrecht aufgestellt und beschriftet. Nach 2000 hat sie der Förderverein des Ägyptischen Museums restaurieren lassen.

Das zweite Grab, auf dem Dreifaltigkeitsfriedhof in Kreuzberg, verdankt seinen Stil eher dem ägyptisierenden französischen Empire. Es wurde für die jüdische Familie Oppenheim gebaut, die sich nach dem Übertritt zum Protestantismus und anschließender Nobilitierung von Oppenfeld nannte. Das Mausoleum zitiert nur ägyptische Formen, ohne ein bestimmtes Gebäude zu kopieren. Auch die Ausführung in Putz und die Farbgebung entsprechen nicht dem ägyptischen Brauch. Man kann annehmen, das die Familie durch die Wahl des exotischen Baustils für das Grabmal ihre durch den Adelstitel neu gewonnene soziale Stellung unterstreichen wollte.

03 Pilgern nach Babylon: Prozessionsstraße und Ischtar-Tor

Das Pergamon-Museum mit seinen riesigen Sälen, in denen ganze Architekturkomplexe wieder aufgebaut sind, ist der beste Ort in Berlin, um sich längst untergegangene Orte mit ihren Monumenten in einem stimmigen Umfeld anschaulich zu machen. Hier kann man gleichzeitig in eine mehrere tausend Jahre alte Vergangenheit als auch an exotische Orte reisen, die bis zum heutigen Tag für den Besucher schwer erreichbar sind. Ein solcher Ort ist das antike Babylon, heute im Krisengebiet des Irak gelegen, aus dem die Archäologen erstaunliche Dinge nach Berlin gebracht haben.

Während die Engländer bereits seit 1840 Mesopotamien, die Wiege der Menschheit, durch Forschungsreisen und Grabungen erkundeten, trat Deutschland erst 1898, mit Gründung der Deutschen Orient-Gesellschaft in dieses Forschungsfeld ein. Robert Koldewey (1855 – 1925) hatte bereits 1897 eine sondierende Vorexpedition ins Zweistromland unternommen, um geeignete Orte für die Tätigkeit der Deutschen Orient-Gesellschaft ausfindig zu machen. Er brachte dabei Bruchstücke von glasierten Reliefziegeln aus Babylon mit, die er in Berlin zusammensetzte und der Kommission der Museen zu Berlin vorlegte. Diese war davon so beeindruckt, dass sie Babylon als Ausgrabungsort auswählte und Koldewey mit der Leitung des Projekts betraute.

Bei den Grabungen, die den Verlauf der berühmten Stadtmauer und die Lage des sagenhaften „Turms zu Babel“ erkunden sollten, stellte Koldewey zunächst fest, dass die babylonischen Bauten zum größten Teil aus luftgetrockneten Lehmziegeln errichtet waren, die im Laufe der Jahrtausende zu Staub zerfallen waren. Lediglich in tieferen Schichten, konserviert durch den Schutt der Jahrtausende oder in Bereichen, wo Brände gewütet und die Lehmziegel buchstäblich gebrannt hatten, wurde Koldewey noch fündig. Am meisten erstaunte ihn die Menge von Schutt aus gebrannten und glasierten Reliefziegeln, wie er sie bereits bei der Vorexpedition gefunden hatte. Koldewey schloss nun aus der Menge des Schutts und der Qualität der Gestaltung, dass es sich hierbei um Überreste einstmals bedeutender Bauten handeln müsste.

Aus der großen Anzahl in gleichartiger Weise schreitender Löwen, die sich aus der Zusammensetzung vieler Reliefziegel ergaben, konnte man auf eine Dekoration der berühmten Prozessionsstraße schließen, die laut antiker Quellen auf das Ischtar-Tor führte. Sich in derselben Weise anordnende Tiere (abwechselnd Stiere und Fabelwesen) deuteten auf die Dekoration dieses Tores. Vom Schutt beider Ausgrabungsorte ließ Koldewey von 1899 bis 1914 eine riesige Menge von glasierten Ziegelbruchstücken in 800 Transportkisten nach Berlin schaffen. Wegen ihres starken Gehalts an Schadsalzen mussten die Fragmente im Wasserbad entsalzt und anschliessend konsolidiert werden. Erst danach konnte man mit der Zusammensetzung beginnen, ein Prozess der bis 1929 andauerte und schließlich 1929/30 die Rekonstruktion durch Walter Andrae ermöglichte.

Abgesehen von der exakten Gebäudehöhe war es relativ leicht möglich, das Aussehen der Gebäude zu rekonstruieren, da die Grundrisse an Ort und Stelle ergraben wurden und das aufgehende Mauerwerk mit sich permanent wiederholenden Ornamenten gerahmt war. So fasste man den Entschluss, sowohl die Prozessionsstraße als auch das Ischtar-Tor im Museum wieder aufzubauen. Man stellte dafür eine große Menge glasierter blauer Ziegel neu her, um auch die undekorierten Teile der Mauern zu rekonstruieren. Oberstes Gebot war, dass die Existenz der nachgefertigten Teile aus der Fundlage oder dem Gesamtzusammenhang mit großer Sicherheit abgeleitet werden konnte.

Das fertige Ergebnis war überaus erstaunlich und trug zum Weltruhm des Pergamon-Museums bei: 30 m lang und 8 m breit ist die Rekonstruktion der Prozessionsstraße (allerdings gegenüber 180 x 20 m im Original!), 28 m breit und fast 16 m hoch das Ischtar-Tor, beide komplett im Innern eines Gebäudes aufgebaut und aufeinander ausgerichtet. Zusammen mit den in den angrenzenden Flügeln ausgestellten Fundstücken und den großflächigen Wandgemälden, die das Gelände von Babylon während der Ausgrabung zeigen, kann sich der Besucher wunderbar an diesen exotischen Ort versetzen und einen tiefen Eindruck in das Leben der Babylonier und ihre Architektur vor 2600 Jahren gewinnen. (Durch die dringend notwendige Renovierung des Pergamonmuseums ist dieser wunderbare exotische Ort leider noch für Jahre den Blicken der Öffentlichkeit entzogen, was auch für die folgenden Orte in Kleinasien gilt, deren Monumente im Pergamonmuseum aufgebaut sind.)

04 Ins hellenistische Kleinasien: Pergamon und Milet

Carl Humann (1839 – 1896), ein deutscher Ingenieur, Architekt und Archäologe lebte und arbeitete seit 1861 in der Türkei. Als Spezialist für Straßenbau bereiste er die Gegenden, wo derartige Planungen anstanden. So kam er im Winter 1864/65 in die kleinasiatische Stadt Bergama, wo ihm auf dem Burgberg Kalkbrenner auffielen, die antike Bildwerke aus Marmor mit Vorschlaghämmern zerkleinerten und die Bruchstücke in Öfen zu Kalk brannten. Zunächst versuchte er vor Ort, dem damals noch nicht ausgegrabenen Pergamon, diesen Vandalismus aufzuhalten, doch erschien es ihm bald günstiger, über eine Ausgrabungsgenehmigung die Stätte zu erforschen und die Kunstwerke zu retten. Er hatte nämlich festgestellt, dass die Kalkbrenner ihr Material aus der Befestigungsmauer des Burgbergs holten, in der große Marmorblöcke verbaut waren, die auf der Seite, die im Innern der Mauer lag, mit Skulpturen versehen waren.

Es dauerte einige Jahre bis es Humann gelang, in Berlin Interesse für das Grabungsprojekt zu wecken. Auf höchster Ebene wurde endlich ein offizieller Grabungsvertrag geschlossen, der alle Funde der deutschen Seite zusprach. Für diese Großzügigkeit der Türken gab es zwei Gründe: einerseits die traditionell guten Beziehungen zwischen Deutschland und dem osmanischen Reich und andererseits die Tatsache, dass die muslimische Türkei die griechische Antike noch nicht als Teil ihres Kulturerbes begriffen hatte. Die ersten Fundstücke, die Humann nach Berlin schickte, erregten ob ihrer Größe und künstlerischen Qualität großes Aufsehen, so dass sich bald die Frage aufwarf, zu welchem Gebäude Pergamons sie einmal gehört hatten. Die Identifikation der Darstellungen auf den Reliefs als Kampf der Götter gegen die Giganten (Gigantomachie) führte zum Zeusaltar von Pergamon, einem in antiken Quellen sowie auf einer der vielen Listen der Sieben Weltwunder aufgeführten Monument, auf dem sich eine solche Darstellung befunden hatte. Es war im Laufe der Jahrhunderte völlig verschwunden aber jetzt stellte sich heraus, dass seine Steine in der Befestigungsmauer des Burgberges von Pergamon verbaut waren.

Von 1878 bis 1886 dauerten die Ausgrabungen und in Berlin musste man sich bereits überlegen, wo die umfangreichen Funde ausgestellt werden sollten, denn das dafür zuständige Alte Museum konnte sie nicht fassen. 1897 – 1899 wurde deshalb von Fritz Wolff ein eigenes Museum für die Pergamon-Funde erbaut, ein Gebäude, das sich bereits bei der Eröffnung als zu klein erwies. Man hatte darin einen Teil der Fassade des Altars rekonstruiert, die Friesplatten aber noch separat aufgestellt. Da bei weiteren Grabungen in Kleinasien eine Menge weiterer Funde nach Berlin kam und außerdem die Deutsche Orient-Gesellschaft in Mesopotamien sensationelle Funde machte, ging man an die Planung eines neuen Pergamon-Museums, das alle Kunstwerke aufnehmen sollte und in dem man den Pergamon-Altar möglichst vollständig rekonstruieren wollte. Erleichtert wurde die Planung durch die Tatsache, dass der Vorgängerbau durch den schlechten Baugrund bereits nach zehn Jahren baufällig war.

Seit 1907 lief die Planung für den Neubau unter der Leitung des renommierten Architekten Alfred Messel. Nach dessen Tod 1909 übernahm Stadtbaurat Ludwig Hoffmann diese Aufgabe und versuchte sie im Sinne Messels weiterzuführen. Verschiedene Faktoren zogen den Bau in die Länge, zum einen die Fundamentarbeiten in dem bekannten schlechten Untergrund sowie der Erste Weltkrieg und die darauf folgende Inflation, zum anderen die pausenlosen Umplanungen aufgrund des Zustroms weiterer sensationeller Fundstücke nach Berlin, wie dem Markttor von Milet und der Mschatta-Fassade. So dauerte es bis 1930, bis man das neue Pergamon-Museum mit seinen vier Abteilungen eröffnen konnte. Das Gebäude war aber keineswegs fertig, am Kupfergraben fehlte noch die Kolonnade, die den Nordflügel mit dem Südflügel verbinden sollte. (Sie ist bis heute nicht ausführt worden und wird ab 2025 bei der Sanierung und Erweiterung des Pergamon-Museums durch einen vierten Flügel, entworfen von Oswald Mathias Ungers, ersetzt).

Prunkstück des neu eröffneten Museums war der Pergamon-Altar, dessen komplette Fassade sich an einer Seite des riesigen Saals erhebt und dessen Fries zusammenhängend an den übrigen drei Seiten angebracht ist. Die gewaltige Treppenanlage des Altars ist begehbar und führt durch die Kolonnade in einen oberen Saal, in dem der Telephos-Fries ausgestellt ist, der eine Darstellung der Gründungssage Pergamons zeigt. Das Thema der Gigantomachie, des Kampfes der Götter gegen die Giganten stand in der Antike für den Kampf des Guten gegen das Böse, für Ordnung gegenüber dem Chaos und für Recht gegenüber dem Unrecht. Die Pergamener hatten es sich als Thema für den großen Fries gewählt, weil sie ihren eigenen Kampf gegen die Galater mit dieser Götterschlacht gleichsetzten.

Im nächsten Saal findet sich eine weitere Inszenierung antiker Großarchitektur, die Rekonstruktion des Markttors von Milet. Dieser Eingang zur Agora von Milet war bei einem mittelalterlichen Erdbeben auf den sandigen Boden des Platzes gestürzt und dabei nur wenig beschädigt worden. Da die Siedlungsstätte von Milet durch Versumpfung und Malaria bald unbewohnbar geworden war, verblieben alle Steine am originalen Ort, wo sie unter Flugsand begraben und dadurch noch weiter geschützt wurden. 1903 wurden sie von Hubert Knackfuß und Theodor Wiegand entdeckt und mit Genehmigung der türkischen Behörden nach Berlin gebracht. Aufgrund der Vollständigkeit des Fundes entschloss man sich, das Gebäude im Pergamonmuseum wieder aufzubauen, wo es seit 1930 der Öffentlichkeit gezeigt wurde. Schon 9 Jahre später wurde das Museum wegen des Krieges wieder geschlossen, das riesige Tor konnte nicht abgebaut werden und wurde nur notdürftig mit Sandsäcken gegen eventuelle Bombentreffer geschützt. Eine auf das Gebäude fallende Bombe beschädigte es schwer und erst 1958 konnte das Museum und das restaurierte Tor wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Einen besonderen Zauber erhält der exotische Ort durch zwei Inschriften am Tor, die ein wenig vom Leben der Antike ins hier und jetzt holen. Zwischen den Säulen neben dem rechten Seitenportal befindet sich eine – rot ausgemalte – krakelige Dankinschrift eines Friseurs, der an dieser wegen des Publikumsverkehrs hoch profitablen Stelle seinen Friseurstuhl aufstellen durfte und auf der linken Seite des Hauptdurchganges das Graffitto eines Herrn Attalos aus Ephesos, der auf diesem Weg die Herren Milesier grüßt. („Kilroy was here“ – vor 1900 Jahren!)

05 Baden wie bei den alten Römern

Zu den beeindruckendsten Bauleistungen der Römer gehören ihre Thermenalagen. Weiterentwickelt aus Badeeinrichtungen der orientalisch/griechischen Antike stellten sie ein bis in die Neuzeit unübertroffenes Freizeitensemble dar, das so vielfältige Funktionen wie Sportplatz, Sauna, Schwimmhalle, Bibliothek, Ruheräume und vieles andere mehr umfasste. Die Thermen gehörten zur römischen civitas und verbreiteten sich mit ihr um den gesamten Mittelmeerraum herum und über große Teile Europas. Mit dem Untergang des imperium romanum, der Sklavenhaltergesellschaft und der hoch entwickelten römischen Baukultur, die diesen Luxus erst ermöglichten, verschwand die antike Badekultur für mehr als tausend Jahre. Die Prüderie des Christentums und das Wissen um im freizügigen Badewesen leicht übertragbare Geschlechtskrankheiten bestärkten diese Entwicklung noch.

Erst im Industriezeitalter, als der wirtschaftliche Fortschritt eine Bevölkerungsexplosion bewirkte und die Gesellschaft durch Epidemien großen Ausmaßes erschüttert wurde, besann man sich wieder auf Badekultur vergangener Zeiten. Auch moderne Erkenntnisse über Volksgesundheit, die neben der Hygiene auch den Aspekt der Körperkultur berücksichtigten, führten zur Entwicklung der Volks-Badeanstalten des 19. Jh. Sie sollten den Arbeitern, deren Wohnungen keinerlei hygienische Standards aufwiesen, ermöglichen, in diesen Einrichtungen ein Wannenbad zu nehmen, bzw. in großen Freianlagen – oft an Flüssen oder Seen gelegen – den Körper zu ertüchtigen, um ihre Arbeitskraft zum Nutzen der aufstrebenden Wirtschaft zu reproduzieren. Da diese Volks-Badeanstalten oft nur saisonal zu benutzen waren, planten jetzt viele reich gewordene Gemeinden große Hallenbäder, die die Idee der römischen Thermenanlage wieder aufnahmen und die Aktivitäten der Volksbadeanstalten ganzjährig unter einem Dach zusammenfassten.

Die Stadt Rixdorf, ab 1912 Neukölln, war schon vor der Gründung Groß-Berlins 1920 die größte Arbeiterstadt im Ballungsraum Berlin. 1914 beschloss die Stadt die Errichtung eines Stadtbades auf dem Gelände einer früheren Volks-Badeanstalt durch den Stadtbaurat Reinhold Kiehl, der auch für den Bau des Neuköllner Rathauses, des Krankenhauses Neukölln und der Galerie im Körnerpark verantwortlich war. Zusammen mit Heinrich Best entwarf Kiehl ein neoklassizistisches multifunktionales Gebäude, das der Pflege der Körperhygiene, der körperlichen Ertüchtigung und der geistigen Erbauung dienen sollte. Deshalb brachte er im Gebäude eine medizinische Abteilung sowie Brause- und Wannenbäder, zwei Schwimmhallen in römisch-antikem Stil, griechisch-römische Bäder und die Volksbibliothek unter.

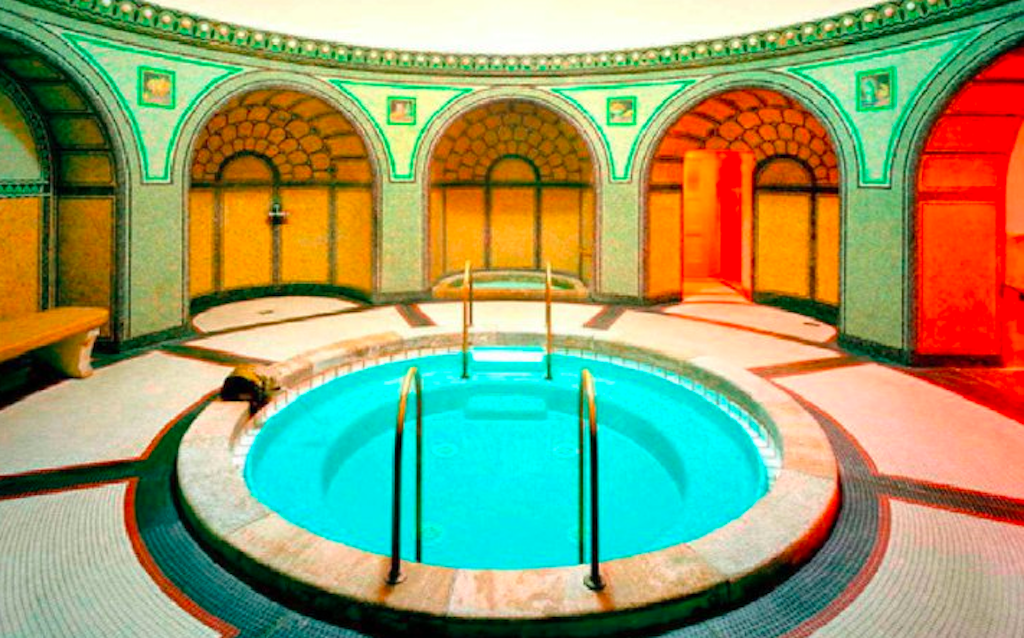

Der Grundriss der Schwimmhallen lehnt sich an die Bauform griechischer Tempel und römischer Basiliken an und ist mit Säulen aus Travertin, Wandverkleidungen aus Marmor, Wandelgängen, Bildhauerarbeiten und Mosaiken der Firma Puhl und Wagner aus Neukölln ausgestattet, die als erste in Europa die antike Mosaiktechnik wieder auf ein vergleichbares Niveau brachte. Nach dem Beispiel der römischen Thermen wurde eine russisch-römische Badeanlage eingerichtet, zu der u.a. ein Kuppelbau mit Oberlicht und rundem Tauchbecken gehörte. Zur Zeit seiner Errichtung war das Bad eines der größten und modernsten Bäder Europas und für bis zu 10.000 Besucher täglich ausgelegt. Männer und Frauen badeten getrennt voneinander in der großen und kleinen Schwimmhalle.

Das Stadtbad überstand die Weltkriege relativ unbeschadet, von 1961 bis 2010 wurde das Museum Neukölln in den Räumen der Volksbibliothek untergebracht. 1978 schloss das Bad für eine mehrjährige Renovierung während der für 25 Millionen Mark die große und kleine Schwimmhalle originalgetreu wiederhergestellt und die anderen Bereiche modernisiert wurden. 1984 wurde es wiedereröffnet und gleichzeitig unter Denkmalschutz gestellt. Ende der 1990er Jahre restaurierte man auch die Therme in den historischen Räumlichkeiten und eröffnete sie 1998. Das Schwimmbad wird heute von den kommunalen Berliner Bäder Betrieben verwaltet, während der Saunabereich privat betrieben wird. Dieser umfasst eine finnische Sauna, eine Kräutersauna, ein Marmordampfbad, ein Caldarium und ein Sanarium. Mit dem nötigen „Kleingeld“ ausgestattet, können wir uns heute also wieder ein exotisches Badeerlebnis wie bei den alten Römern gönnen.

06 Goldenes Byzanz – S. Michele in Africisco, Ravenna

Besucht man das Bode-Museum auf der Museumsinsel und begibt sich in die frühchristlich-Byzantinische Abteilung, so wird man an deren Ende auf eine wunderbare Inszenierung der byzantinischen Baukunst stoßen: In einem hallenartigen Raum ist an der Stirnwand ein in leuchtenden Farben auf goldenem Grund prangendes Mosaikbild angebracht. Es zeigt in der Apsisnische Christus victor mit den Erzengeln Gabriel und Michael. Auf der Stirnwand darüber befindet sich ein thronender Christus mit zwei Erzengeln und sieben Posaunenengeln, in den Zwickeln rechts und links darunter sieht man schemenartige Umrisse mit den darüber geschriebenen Namen Cosmas und Damian. Die zwei Heiligen sind in der leidvollen Geschichte, die das Kunstwerk in den letzten 200 Jahren durchgemacht hat, verloren gegangen.

Das Mosaik war 545 in der Kirche San Michele in Africisco in Ravenna angebracht worden, kurz nachdem das byzantinische (oströmische) Reich diese letzte Hauptstadt Westroms von den Goten erobert hatte. Auf diese historischen Fakten weist die Inschrift in dem geöffneten Buch hin, das Christus in der Hand hält: „Wer mich sieht, der sieht auch den Vater. Ich und der Vater sind eins“. Diese Worte waren gegen all jene gerichtet, die die Wesensgleichheit von Gottvater und Jesus Christus bestritten und zu denen vor allem die arianischen Ostgoten gehört hatten, welche in Ravenna bis zur byzantinischen Eroberung im Jahre 540 n. Chr. herrschten.

Die relativ kleine Kirche erhielt inmitten der vielen monumentalen byzantinischen Kirchen Ravennas nur eine geringe Wertschätzung. Seit den napoleonischen Kriegen in Oberitalien war sie dem Kultus entzogen und 1812 sollte sie zu einem Laden umgebaut werden. 1840 war das Mosaik durch die entfremdete Nutzung bereits so stark beschädigt, dass man eine schützende Mauer vor der Apsis hochzog. Bei dieser Gelegenheit wurde eine Aquarellkopie von Enrico Pazzi angefertigt, denn der Besitzer des Gebäudes plante den Verkauf des Mosaiks. Alexander von Minutoli (1806 – 1887), Kunstmäzen und Sohn des Prinzenerziehers Heinrich Menu von Minutoli, der Friedrich Wilhelm IV. erzogen und ihm die mittelalterliche und byzantinische Kunst nahegebracht hatte, entdeckte das Mosaik und die Möglichkeit, es zu erwerben und unterrichtete den preußischen König davon.

Friedrich Wilhelm, der Ravenna kannte und auch bereits ein spätbyzantinisches Mosaik für die Friedenskirche in Potsdam (s.o.) erworben hatte, war an einem Ankauf sehr interessiert. 1843 wurde ein Vertrag ausgehandelt, dem der Papst zustimmte, gegen den die Stadt Ravenna sich jedoch sträubte. Inzwischen erstellte der venezianische Experte Pajaro eine Pause des Mosaiks und markierte die Fehlstellen; zusammen mit dem bereits existierenden Aquarell ging beides nach Berlin und bewirkte den Ankauf gegen den erklärten Willen der Stadt Ravenna.

1844 nahm der Mosaizist Liborio Salandri aus Venedig das Mosaik ab und brachte es nach Venedig. Er begann sofort mit der Restaurierung aber starb darüber bereits 1846. Bei den Freiheitskämpfen der Italiener gegen die Österreicher 1849 wurde das Atelier des Verstorbenen durch Artillerietreffer beschädigt, die Decke stürzte ein und beschädigte auch einen Teil des Mosaiks. In der Zwischenzeit hatte Preußen Druck gemacht um das Mosaik endlich geliefert zu bekommen, währenddessen wurde das Mosaik von dem neuen Restaurator Giovanni Moro bearbeitet, der neue Glassteinchen herstellte, Fehlstellen ergänzte und wohl auch einige Teile vorab verkaufte. Er stellte auch eine Montagezeichnung her um die Anbringung zu erleichtern.

1851 kam das Mosaik nach Berlin und verblieb 25 Jahre verschlossen in den Transportkisten, denn Friedrich Wilhelm, der Betreiber des Ankaufs, war durch mehrere Schlaganfälle mittlerweile regierungsunfähig geworden. Erst 1876 wurde es für eine Reinigung ausgepackt und anschließend für weitere 25 Jahre weggeschlossen. Für die geplante Aufstellung im Museum ließ man es 1900 von der bekannten Firma Puhl und Wagner nochmals restaurieren. Diese entwickelte das Verfahren, „Originalsteinchen“ durch die Spaltung der vorhandenen zu gewinnen.

1903 kaufte Wilhelm von Bode das Mosaik aus San Michele in Africisco für die altchristliche Sammlung des Kaiser-Friedrich-Museums (heutiges Bodemuseum) und ließ es 1904 dort einbauen, wo es ein Highlight der dortigen Ausstellungen wurde. Im Krieg erlitt das Gebäude die auf der Museumsinsel vergleichsweise geringsten Schäden, doch erst 1951 erhielt es ein Notdach. In dieser Zeit wurde das Mosaik durch Witterungseinflüsse erneut schwer beschädigt. Wiederum mussten für die Restaurierung Mosaiksteinchen durch Teilung neu gewonnen werden.

Durch diese vielen unglücklichen Wiederherstellungsmaßnahmen ist der Originalcharakter des Mosaiks nahezu komplett verloren gegangen. Es ist gewissermaßen nur noch die Erinnerung an ein verlorenes Kunstwerk. Als exotischer Ort taugt die Präsentation aber allemal, weil durch die in die Entstehungszeit des Mosaikbildes gehörenden Exponate des Umfeldes ein stimmiger Eindruck erweckt wird, sich an einem Ort in Byzanz zu befinden.

07 Islamische Schlösser und ein Zimmer: Mschatta, Alhambra und Aleppo

Das Pergamonmuseum ist der beste Ort Berlins, um an einem kalten, verregneten Novembertag Expeditionen in exotische Länder unter angenehmen klimatischen Bedingungen zu unternehmen. Durch seine riesigen Säle, die von Anfang an zur Aufnahme von Großarchitektur konzipiert wurden, durch die Vollständigkeit der wieder aufgebauten Monumente und nicht zuletzt durch die überzeugende Präsentation kann man sich hier ganz der Illusion hingeben, auf den Spuren berühmter Wissenschaftler einmalige exotische Orte aufzusuchen. Durch die ständig zunehmende Beliebtheit Berlins als touristisches Reiseziel muss man sich dieses Erlebnis an den Wochenenden allerdings mit vielen Menschen teilen.

Das Wüstenschloss Mschatta

Auf nur wenigen Metern im Museum kann man zum Beispiel einen vor Ort 1000 Kilometer langen Streifzug durch die islamische Welt unternehmen. Er beginnt im Obergeschoss des Südflügels in der islamischen Abteilung. (Im Zuge des Masterplans Museumsinsel werden die beschriebenen Installationen alle ihren Ort im Museum wechseln, aber die mehrere Milliarden teure Umstrukturierung wird wohl noch die nächsten 10 Jahre in Anspruch nehmen). Am Ende der Säle des Islamischen Museums befindet sich der Mschatta-Saal. Es ist schon atemberaubend, wenn nach Passieren des Eingangs die 33 Meter lange und 5 Meter hohe Fassade des Wüstenschlosses Mschatta mit ihren zwei Tortürmen vor einem auftaucht. Es handelt sich dabei um die eindrucksvollen Reste der Eingangssituation eines 30 Km südlich der jordanischen Hauptstadt Amman gelegenen Palastes, der einst 144 Meter im Quadrat maß und von dem umayyadischen Kalifen Al-Walid (743-744) begonnen wurde. Durch die Ermordung des Herrschers wurde er nie vollendet und in späteren Jahrhunderten durch Erdbeben zerstört. Die hier präsentierten Überreste waren die am besten erhaltenen Teile des Gebäudes und zeichnen sich durch eine sensationelle Dekoration aus: Einem Teppichmuster gleich sind die Steine kunstvoll mit eingemeißelten Ornamenten überzogen, unter denen sich Pflanzen- und Tierdarstellungen befinden, die in der späteren islamischen Kunst durch das Bilderverbot nur noch äußerst selten vorkommen.

Das Schloss wurde erst um 1840 von europäischen Reisenden „entdeckt“ und bis 1880 regelmäßig aufgesucht. Als das osmanische Reich in den 1880er Jahren den Bau der Hedschasbahn von Damaskus nach Medina (und zu den heiligen Stätten des Islam) in Angriff nahm und deutsche Ingenieure mit der Planung beauftragte, kam die Befürchtung auf, dass durch die Baumaßnahmen das in der Nähe der Trasse liegende, einzigartige Baudenkmal des Wüstenschlosses zur Gewinnung von Baumaterial geplündert oder die skulptierten Steine mit eben dieser Bahn abtransportiert werden könnten. Der Straßburger Orientalist und Arabien-Forscher Johannes Euting wandte sich mit diesem Anliegen an Sultan Abdülhamid II., der daraufhin die Fassade zum Abbruch frei gab und 1903 die Steine zum Wiederaufbau in einem Museum an seinen Freund, Kaiser Wilhelm II., verschenkte. Der Abtransport erfolgte – wie befürchtet, jetzt aber gewollt – mit der Hedschasbahn. Wilhelm vergab die Fassade zunächst an das Kaiser-Friedrich-Museum (heute Bode-Museum), erst nach dem Bau des Pergamon-Museums kam sie 1932 an ihren heutigen Ort. Doch schon 1939 wurde das Museum wegen Hitlers Entfesselung des 2. Weltkrieges wieder geschlossen. Die Großarchitektur des Wüstenschlosses erwies sich als ungeeignet für die Verbringung in ein Depot und blieb – durch Sandsäcke notdürftig gesichert – an Ort und Stelle. Die auf das Pergamonmuseum fallenden Bomben beschädigten die im Museum verbliebenen Kunstdenkmale schwer, so stürzte auch der linke Torturm von Mschatta ein. 1954 wurde – nach der Restaurierung des Wüstenschlosses – das „Islamische Museum“ im Pergamonmuseum wiedereröffnet.

Jetzt wartet es auf die Verlagerung in den Nordflügel des Museums, wo es, nur durch die Außenmauer von der Bahnlinie getrennt, wieder einen ähnlichen Standort wie einst in Jordanien haben wird. Den stärksten Zauber als exotischer Ort entwickelt Mschatta, wenn bei der Langen Nacht der Museen in Galabija gekleidete Musiker auf al-ud (Laute) und at-tabl (Trommel) davor stehen und arabische Musik spielen.

Die Torre de las Damas in Granada

Gleich vor dem Mschatta-Saal befindet sich ein kleiner quadratischer Raum, der eine phantastische, geschnitzte Holzkuppel besitzt. Hier können wir uns ganz original in der Alhambra von Granada fühlen, dem Palast der nasridischen Emire von Granada. Unter den Umayyaden war 756 fast ganz Spanien von den Arabern überrannt worden, die – nach dem Untergang des umayyadischen Kalifats in Damaskus im Jahre 750 – hier auch wieder den Kalifentitel annahmen (929). Durch die reconquista (christliche Rückeroberung) wurden die Muslime im Laufe der Jahrhunderte beständig zurückgedrängt, einzig das kleine Emirat von Granada verblieb bei den Muslimen. Hier entwickelte sich Mitte des XIV. Jh. eine letzte Blüte des Islam in Europa, so wurden auf der Stadtburg, der Alhambra, mehrere Paläste errichtet, zu denen auch der Palacio del Partal (im 19. Jh. Torre de las Damas genannt) gehörte. Im Hauptturm dieses Komplexes befand sich die Kuppel, die jetzt im Pergamon-Museum eingebaut ist.

1891 wurde das hölzerne Kuppeldach des Aussichtsturms mit Erlaubnis der spanischen Behörden ausgebaut. Der damalige Besitzer, der Frankfurter Bankier Arthur von Gwinner (1856 – 1931) – führender Bankier der zweiten Generation der Deutschen Bank – hatte das Anwesen von späteren, entstellenden Einbauten befreien lassen und nutzte es als privaten Landsitz. 1891 schenkte er es dem spanischen Staat und durfte dafür die Kuppel mitnehmen. Sie wurde in sein Spanisches Zimmer in der Rauchstraße 1 im Bezirk Tiergarten von Berlin – wo er seit seiner Aufnahme ins Preußische Herrenhaus wohnte – eingebaut. Das Haus wurde im 2. Weltkrieg zerstört, die zuvor ausgebaute Kuppel überstand jedoch die Zerstörung. Das Islamische Museum in West-Berlin erwarb sie 1978 von den Enkeln des Besitzers und stellte sie – von der Decke hängend – in den Räumen in Dahlem aus. Als nach der Wende die Museen in Ost und West vereint wurden, kam sie ins Pergamon-Museum und wurde in den Raum, in dem sie sich jetzt befindet, so effektvoll eingefügt.

Die aus vielen Einzelteilen zusammengesetzte Kuppel hat im Zentrum ein Dach aus 16 Brettern mit Sternflechtwerk, die um ein Sternenornament angeordnet sind. Dieses Dach ruht auf einem sechzehneckigen Sockel mit einem muqarnas-Gesims (= Stalaktitengewölbe). Schmale Dreieckzwickel mit Muschelrosette bilden den Übergang zu einem Achteck, dessen Teile mit Vierpassbögen und Muscheln verziert sind. Dazu kommen arabische Inschriften. Vier Dreiecke mit kleinen muqarnas-Küppelchen erscheinen in den Ecken als Übergang zu dem quadratischen Turmraum, in dem die Kuppel einmal saß.

Die spanische Regierung erhebt heute keine Forderung auf Rückgabe der Kuppel. Sie betrachtet sie als exzellente Botschafterin Spaniens und findet sie in Berlin gut aufgehoben.

Das Aleppo-Zimmer

Am Ende der Säle des islamischen Museums befindet sich der Raum mit dem Aleppo-Zimmer. Für einen exotischen Ort wirkt es leider ein wenig steril, was daran liegt, dass es durch große Glasscheiben vom Besucher getrennt ist und dass die originale Decke mit der Kuppel fehlt. Sie befindet sich noch heute im Haus Wakil in Aleppo. Die jetzt vom Bürgerkrieg zerrissene syrische Stadt war damals eine Metropole mit vielen Kulturen und Religionen. Juden, Muslime und Christen lebten friedlich zusammen, Inder, Georgier, Armenier, Venezianer, Holländer und Engländer hielten sich dort auf. Im damals im Zenit seiner Macht befindlichen osmanischen Reich spielte Aleppo eine bedeutsame Rolle.

1912 kaufte der damalige Leiter der islamischen Abteilung des Kaiser-Friedrich-Museums, Friedrich Sarre, die Holzvertäfelung aus einem Kaufmannshaus und brachte sie nach Berlin. Sarre (1865 – 1945) war ein bekannter Orientalist, Archäologe, Kunsthistoriker sowie Sammler islamischer Kunst. Später wurde er Direktor des Islamischen Museums im Pergamon-Museum.

Beim Aleppo-Zimmer handelt es sich um den repräsentativen Empfangsraum eines wohlhabenden Händlers für seine Gäste. Er besteht aus einem rechteckigen, flach gedeckten Bau mit einer Kuppel. Im Inneren gliedert er sich in einen quadratischen Zentralraum, der mit farbigen Marmorplatten ausgelegt war, sowie drei erhöhten Sitzbereichen. In der Mitte des zentralen Bereichs stand ein Brunnen, der heute noch im Haus in Aleppo existiert. Die Holzvertäfelung ist laut Inschriften auf 1600 – 1603 datiert und damit die älteste ihrer Art. Die anderen der wenigen weiteren erhaltenen Exemplare (in New York, Dresden und Potsdam) sind 100 und mehr Jahre jünger. Das Haus gehörte dem christlichen Makler Isa ben Butrus. Trotz des christlichen Auftraggebers ist der Stil der Dekorationen islamisch gehalten, aus der Sprache einiger Inschriften glaubt man einen persischen Künstler erschließen zu können. Er umgeht das islamische Bilderverbot und stellt Szenen aus dem Alten Testament, Herrscherdarstellungen, literarische Motive und Fabelwesen dar. Die christlichen Motive sind von besonderer Bedeutung, weil sie einen Einblick in die Bilderwelt orientalischer Christen geben. Sie beziehen sich allerdings auf Inhalte, die sich so auch im Koran (und natürlich auch in der Tora) finden, so dass das Bildprogramm nicht zu provokativ wirkt.

Der besondere Reiz des Aleppo-Zimmers liegt darin, dass es nicht nur ein hochrangiges Kunstwerk sondern auch eine absolute Rarität ist. Räume dieser Art gibt es an den originalen Orten schon lange nicht mehr, so dass wir mit dem Besuch im Museum uns nicht nur an den exotischen Ort, sondern auch in eine verloren gegangene Vergangenheit versetzen.

08 Expedition auf der Seidenstraße

Die Höhle der Ringtragenden Tauben

Ein besonderes Privileg für die Berliner ist die Möglichkeit, „Reisen“ in exotische Länder, die auch heute noch schwer zu erreichen sind, durch einen Besuch des Ethnologischen Museums zu unternehmen. Dieses ist 2021 in das wieder aufgebaute Berliner Schloss, das Humboldt Forum umgezogen und wird seine Sammlungen im neuen Domizil ab dem Sommer schrittweise öffnen. Dann kann man sich beispielsweise in der indischen Abteilung auf eine Expedition auf der Seidenstraße nach Turfan begeben. Turfan ist eine Oasenstadt an der nördlichen Route der Seidenstraße und gehört heute zum Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang im Westen der Volksrepublik China. Das 1. nachchristliche Jahrtausend, die Blütezeit der Seidenstraße, hinterließ in Turfan bedeutende archäologische Spuren, die im späten 19. Jh. von westlichen Forschern entdeckt wurden. Mehrere Länder, vor allen anderen Großbritannien und Frankreich – aber auch Deutschland, rüsteten Turfan-Expeditionen aus mit dem Ziel, archäologische Beutestücke nach Europa zu bringen.

Zwischen 1902 und 1914 gab es allein vier deutsche Expeditionen nach Turfan, die vom damaligen Direktor der Indischen Abteilung des Museums für Völkerkunde in Berlin, Albert Grünwedel, und dem Turkologen Albert von Le Coq durchgeführt wurden. Bruchstücke von Malereien, Tausende von Kunstobjekten, sowie über 40 000 Handschriften und Handschriften-Fragmente in 16 verschiedenen Sprachen und 26 verschiedenen Schriftarten in unterschiedlichen Buchformen wurden abtransportiert. Sie wurden per Kamel und weiteren Lasttieren bis nach Urumchi, dem nächst gelegenen Bahnhof geschafft und erreichten Berlin per Bahn. Besonderes Geschick zeigten die deutschen Wissenschaftler beim verlustarmen Entfernen von Wandmalereien aus Kulthöhlen. Die Künstler hatten die behauenen Felswände der Höhlen zunächst mit einem Putz aus Lehm, Häcksel und Tierhaaren versehen und das Gemälde darauf aufgetragen. Mit Fuchsschwanzsägen wurden nun rechteckige Putzstücke aus den bemalten Wänden herausgesägt und in extra hierfür vor Ort angefertigten Holzkisten verpackt, ehe sie auf den oben erwähnten Weg nach Berlin gebracht wurden. 1926 eröffnete die neue Turfan-Abteilung im damaligen Berliner Völkerkundemuseum in der Stresemannstraße.

Ein Prunkstück der Sammlung war die aus dem 5./6. Jh. stammende Kulthöhle aus dem buddhistischen Höhlenkloster Kizil, die Höhle der Ringtragenden Tauben. Die vollständige Rekonstruktion des Kultbaus gelang erst nach dem Zweiten Weltkrieg bei der dritten Präsentation, nunmehr im Neubau des asiatischen Museums in Dahlem. Obwohl durch Kriegsverluste etwa 30% des ehemals vorhandenen Materials fehlten, konnte der ursprüngliche Zustand durch die ausgezeichnete schriftliche und fotografische Dokumentation der damaligen Expedition realisiert werden.

Mittlerweile ist das Museum für Asiatische Kunst von Dahlem ins Humboldt-Forum im wieder aufgebauten Berliner Schloss umgezogen. Umgeben von weiteren Beispielen der Turfan-Wandmalereien wird die Höhle der Ringtragenden Tauben (weltweit die einzige rekonstruierte Raumschale einer buddhistischen Kulthöhle) auch am neuen Ausstellungsort das authentische Gefühl jener Expedition vor 100 Jahren vermitteln, das man anhand der ebenfalls präsentierten Aufzeichnungen Albert Grünwedels noch vertiefen kann. Betritt man das geheimnisvoll düstere Innere der Kulthöhle, ist man sofort gefangen von der einmaligen Atmosphäre dieses spirituellen Ortes.

09 Rondo alla Turca, 300 Jahre Türken in Berlin

200 000 nun schon seit Jahrzehnten in Berlin lebende Türken lassen es als absurd erscheinen, mit dem Türkischen verbundene Orte in Berlin als exotisch zu bezeichnen. Doch man besuche nur einmal an den Hauptmarkttagen den „Türkenmarkt“ am Maybachufer in Neukölln oder am Samstagmittag die Geschäfte um die Potsdamer Straße in Schöneberg oder ums Kottbusser Tor in Kreuzberg. Dann wird man sich angesichts des orientalischen Treibens und der Tatsache, als Nicht-Muslim an diesen Orten in der Minderheit zu sein, durchaus an einen exotischen Ort versetzt vorkommen. Wirft man einen Blick in die bald 320 Jahre währende Geschichte der Türken in Berlin, so sieht man, dass hier – und auch im übrigen Mitteleuropa – gerade das Türkische als besonders exotisch galt.

Nach dem Sieg der kaiserlichen Truppen im „Großen Türkenkrieg“ (Belagerung Wiens 1683) kamen Hunderte osmanischer Kriegsgefangene nach Deutschland. „Ungläubige“ Gefangene konnte man ohne allzu große Skrupel versklaven, nach der Rückkehr seinem Herren schenken oder zum eigenen Profit verkaufen. Fürsten und Adlige liebten es, orientalisch gekleidete junge Türken als Hoflakaien zu beschäftigen, denn die Zeit des Barock bevorzugte das Exotische. Zur Chinoiserie und den Hofmohren an den Höfen gesellte sich nun die Türkenmode. 1693 kamen erstmals Osmanen als Kriegsgefangene brandenburgischer Truppen nach Berlin. Aly (* um 1670 im Osmanischen Reich; † 1716 in Berlin) wurde zusammen mit seinem Leidensgenossen Hassan „Kammertürke“ am Hofe von Sophie Charlotte, der Frau des Kurfürsten Friedrich III. von Brandenburg. General von Barfus hatte Aly 1691 beim Gemetzel der Schlacht von Slankamen „erbeutet“ und über Hannover nach Berlin gebracht, wo er konvertierte und den Namen Friedrich Aly annahm. Er heiratete 1694 die Türkin Maruscha, die ebenfalls zum Christentum übergetreten war und den Taufnamen Sophie Henriette annahm. Als „Kammertürke“ (privater Diener der Kurfürstin) erhielt Aly ein stattliches Jahresgehalt von 366 Talern. Als die Königin 1705 in Hannover starb, galt ihr letzter Gruß ihren beiden Kammertürken: „Adieu Aly! Adieu Hassan!“. Der Berliner Historiker Götz Aly (siehe das Kapitel „Südseezauber“) ist übrigens ein Nachfahre Friedrich Alys. 1701, anlässlich der Krönung Friedrichs III. in Königsberg zum König in Preußen (als Friedrich I.) kam der erste offizielle osmanische Diplomat, Azmi Said Efendi, zu Besuch in das Land.

Unter Friedrichs I. Sohn Friedrich Wilhelm I. kam es zu ersten (geheimen) diplomatischen Kontakten mit Sultan Ahmed II., der dem König ein edles Ross als Geschenk sandte. Für 22 „türkische“ (eigentlich muslimisch-tatarische) Lange Kerls, die der in russischen Diensten stehende Herzog von Kurland dem Soldatenkönig schenkte, ließ dieser 1739 im Militärwaisenhaus in Potsdam einen Gebetsraum einrichten und begründete damit erstmals eine muslimische Gemeinde hierzulande. Die Muslime verließen das Land aber schon nach kurzer Zeit wieder.

Unter Friedrich Wilhelms Sohn Friedrich dem Großen wurden 1741 tatarische und bosnische Muslime in das so genannte „Ulanen-Regiment” integriert, das zeitweise bis zu 1.000 Mann umfasste. Nach der preußischen Eroberung Schlesiens strebte der König ein Bündnis mit Sultan Mustafa III. gegen Österreich an. Doch statt dessen kam es 1761 lediglich zu einem preußisch-türkischen Freundschafts- und Handelsabkommen und 1763 zur Eröffnung einer ständigen osmanischen Gesandtschaft in Berlin. Die sich allmählich entwickelnden preußisch-türkischen Beziehungen bewirkten in der Berliner Gesellschaft eine bis in die Kaiserzeit anhaltende Turkomanie.

Am 29. Oktober 1798 verstarb der dritte osmanische Gesandte, Ali Aziz Efendi in Berlin. Der preußische König Friedrich Wilhelm III. stellte zu seiner Bestattung ein Gelände auf dem Tempelhofer Feld zur Verfügung. Der Trauerzug und die Begräbniszeremonie stellten die erste öffentliche islamische Kulthandlung in Berlin dar und die nie zuvor gesehene Exotik der Kostüme und des Rituals zogen zahllose Neugierige an. Noch ein weiterer türkischer Gesandter wurde hier beigesetzt, dann geriet die Begräbnisstätte in Vergessenheit. Nach der Wiederentdeckung 1836 musste dieser Friedhof einem Kasernenbau weichen. Die türkischen Toten wurden 1866 auf ein am heutigen Columbiadamm Nr. 128 gelegenes Gelände umgebettet, auf dem bereits die muslimischen Gefallenen aus den Freiheitskriegen gegen Napoleon ruhten. 1867 ließen Wilhelm I. und Sultan Abdülaziz einen Obelisken mit einer goldenen Mondsichel auf der Spitze errichten, an dessen Seiten arabisch beschriftete Grabsteine angebracht wurden. Der seitdem als „Türkenfriedhof“ bekannte Ort ging in den Besitz des Osmanischen Reiches und nach dessen Untergang an die Türkische Republik über und ist heute außerdem Standort der Şehitlik-Moschee.

Im 19. Jh. war das Türkische in Berlin ständig präsent. Der Einzug des türkischen Gesandten mit großem Gefolge und reichem Gepränge galt als Sinnbild orientalischen Lebens, das man gern nachahmte. So existierte in der Charlottenburger Berliner Straße (heute Otto-Suhr-Allee) das „Türkische Zelt“, ein Vergnügungsetablissement im exotischen Ambiente. Die Türkenbegeisterung lebte kurz vor dem Ersten Weltkrieg noch einmal besonders auf, als die befreundeten Mächte mit großem Pomp gegenseitige Staatsbesuche inszenierten und deutsche Archäologen durch die großzügige Genehmigungpraxis der Hohe Pforte sensationelle Fundstücke wie die Mschatta-Fassade und das Markttor von Milet nach Berlin schafften (bzw. bereits 1879 den Pergamonaltar).

Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges setzten sich einige türkische Verantwortliche für den Genozid an den Armeniern nach Berlin ab, wurden aber von einem armenischen Rachekommando aufgespürt und bei verschiedenen Anschlägen getötet. Man bestattete sie auf dem jetzt Şehitlik-Friedhof genannten Türkenfriedhof. Seinen Namen hatte er von den hier beigesetzten Gefallenen des Weltkrieges, die man als „Märtyrer“ (Şehitlik) bezeichnete. Der osmanische Innenminister Talat Pascha, als Hauptverantwortlicher das prominenteste Ziel der armenischen Attentate, wurde 1943 unter dem Naziregime exhumiert, nach Istanbul überführt und am Denkmal der jungtürkischen Revolution beigesetzt.

Bedeutende Ausmaße nahm das türkische Leben in Berlin erst an, als nach zweitem Weltkrieg, deutscher Teilung und Bau der Berliner Mauer gezielt Arbeitskräfte aus Anatolien angeworben wurden um die durch den Verlust der Grenzgänger geschwächte West-Berliner Wirtschaft zu stärken. Das Konstrukt des „Gastarbeiters“, der nach einiger Zeit freiwillig wieder in die Heimat zurückkehrt, wurde von den Anwerbern selbst verworfen, da sie es für uneffektiv hielten, ständig Arbeitskräfte neu anlernen zu müssen. So entwickelten sich in Gegenden mit geringen Mieten – meist Areale, die der Senat aufgrund der Planungen einer „autogerechten Stadt“ später abreißen wollte – regelrechte Türkenviertel mit eigenen Teestuben, Restaurants und Supermärkten. Moscheen entstanden, allerdings keine Repräsentativbauten, sondern einfache Gebetsräume in Hinterzimmern, Lagerräumen und Industrieetagen. Die deutsche Wiedervereinigung verursachte eine starke Verunsicherung der türkischen Gemeinde, da sie glaubte, dass sich die Deutschen jetzt vorwiegend mit sich selbst beschäftigen würden und die Immigranten dabei noch mehr ins Hintertreffen gerieten.

Nach einer gewissen Zeit der Stagnation gewann die türkische Gemeinschaft jedoch wieder größeres Selbstbewusstsein, was sich u.a. in der Errichtung aufwändigerer Moscheebauten manifestierte. Als Prestigeprojekt sollte das islamische Kulturzentum mit Gebetssaal (Şehitlik-Moschee), finanziert durch die Türkisch-Islamische Union, der Anstalt für Religion (DITIB), Aufsehen erregen. (Mittlerweile ist die DITIB ins Kreuzfeuer der Kritik geraten, da sie vom Erdogan-Regime gesteuert wird). Die Moschee entstand von 1998 – 2005 anstelle eines 1921/22 erbauten Gebäudes im orientalischen Stil auf dem Grundstück des Türkenfriedhofs. Dabei handelte es sich um das Wohnhaus des Botschaftsimams und Friedhofspflegers Hafız Şükrü Bey, der 1924 starb und hier bestattet wurde. Es war ein schlichter Putzbau, auf einer Grundfläche von 10,58 × 9,35 Metern mit türkisfarbenen Wänden und geschwungenen Fensterpartien, den man 1984/85 zu einer kleinen Moschee mit aufgesetzter Kuppel ausbaute. Die DITIB ersetzte es durch das jetzige Gebäude, entworfen von dem renommierten islamischen Architekten Hilmi Şenalp, der auch die Moscheen in Aşgabat (Turkmenistan) und in Tokio plante.

Şenalps Entwurf zitiert die Großzeit der islamischen Baukunst im 16. und 17. Jahrhundert und ihren Hauptvertreter Mimar Sinan, der die osmanische Architektur auf ihren klassischen Höhepunkt führte. In verkleinerter Form lehnt sich der Entwurf an Sinans berühmte Selimiye in Edirne an. Materialien wie Holz, Marmor und Gips wurden in aufwändiger Gestaltung verwendet. Eine besondere Rolle bei der künstlerischen Gestaltung spielt die Kalligraphie: auf den Platten, die den Übergang zur Kuppel darstellen, sind die Namen Allah, Mohammed, Abu Bakr, Omar, Osman, Ali, Hasan, Hüsseyin höchst kunstvoll verzeichnet.

Muqarnas, stalaktitenartige Gewölbeübergänge, einst ein wesentliches Merkmal islamischer Kunst, heute fast vergessen, werden reichhaltig verwendet. Auf der Hauptkuppel stehen traditionell die Verse Ihlas-i Serif, die Schrift wurde in 23 Karat Goldverzierung ausgeführt. Die Hauptfarbe des Hintergrunds ist statt traditionell kobaltblau hier dunkelgrün, was in früheren Perioden häufiger vorkam. Als Hauptfarben benutzte man Titaniumoxid (weiß), Kobaltblau, Eisenoxid (orange, rot) und Ocker (gelb), andere Farben entstanden durch die Mischung dieser Hauptfarben. Alle Künstler, Maler und Stuckateure kamen extra für den Bau dieser Moschee nach Berlin. Begleitet wurde der Bau von einem kleinen Bauskandal, weil die beiden Minarette statt der genehmigten 28,5 m nun plötzlich 37 Meter hoch waren. Hinzu kam die Anschuldigung, dass das für die Eingangstüren verwendete Elfenbein und Schildpatt nicht auf offiziellem Weg nach Deutschland gelangt wäre.

Nun da die Şehitlik-Moschee fertig ist, stellt sie ein orientalisches Kleinod im Norden da, ein Kleinod, das auch besichtigt werden kann. Auf dem Hof der Moschee tummeln sich an den Besuchstagen zahlreiche Neugierige, andere besichtigen den osmanischen Kuppelbau mit seinen islamischen Elementen von innen. Die Schuhe haben sie am Eingang abgestellt, weitere Vorschriften gibt es für Gäste nicht. Zu diesem exotischen Ort haben sich mittlerweile zwei weitere gesellt: die Khaddija-Moschee in der Tiniusstraße 5 in Heinersdorf, betrieben von der Ahmadiyya-Moslem-Gemeinde und die Umar-Ibn-Al-Khattab-Moschee in der Kreuzberger Wiener Straße 12, die vom „Islamischen Verein für wohltätige Zwecke“ errichtet wurde.

10 Zu den Moguln nach Indien: Ahmadiyya-Moschee

Die Moschee in der Brienner Straße in Wilmersdorf ist das älteste noch bestehende islamische Gotteshaus Deutschlands. 1922 hatte der Inder Maulana Sadr-ud-Din die Berliner Gemeinde der Lahore-Ahmadiyya-Bewegung zur Verbreitung islamischen Wissens gegründet. 1924-28 errichtete K.A. Herrmann für die Gemeinde nach dem Vorbild des indischen Taj Mahal eine Moschee im Mogulstil. Dieser indo-islamische Baustil wurde von den islamischen Eroberern Nordindiens im frühen 16. Jh. kreiert und vereint Elemente teils persischer und arabischer, teils indischer Herkunft. Er verbreitete sich auf dem gesamten Subkontinent, also auch im hinduistischen Indien. Markante Elemente sind geschwungene Kuppeln, Fensterrahmungen in Gestalt von Hufeisen- oder Kielbögen, farbige und dekorative Fassaden, Minarette, Kioske und Türmchen. All das findet sich auch an der Berliner Ahmadiyya-Moschee: Über dem zweifach gestuften Kubus des Unterbaus erhebt sich die zentrale Kuppel, 26 Meter hoch und 10 Meter im Durchmesser, umgeben von Zinnen und Ecktürmchen. Zwei 32 Meter hohe, symmetrisch angeordnete Minarette sind durch Blendmauern mit odem Moscheegebäude verbunden, das 400 Gläubige aufnehmen konnte. Neben dem Gotteshaus baute man noch ein Nebengebäude für den Imam. Einweihung war am 23.3.1928, seitdem war hier Deutsch die Sprache für Predigten und Vorträge. Die Moschee stand „den Muslimen aller mohammedanischen Nationen und aller religiösen Richtungen gleicherweise zum Gottesdienst offen“. 1934 wurde hier das erste deutsche Ehepaar, das den Islam angenommen hatte, vom Imam getraut.

In der NS-Zeit konnte das Regime die Islamische Gemeinde für den Antisemitismus instrumentalisieren. Der Großmufti von Jerusalem, Mohammed Amin al-Husseini, der sich vehement für die arabisch-palästinensische Unabhängigkeit im britischen Mandatsgebiet Palästina einsetzte, war 1941 vor den Engländern (in Frauenkleidern) nach Deutschland geflüchtet und stellte sich den Nazis für deren anti-jüdische Propaganda zur Verfügung. Der Zionismus war ihm ein Gräuel und trotz seiner Kenntnis über den millionenfachen Mord an der jüdische Bevölkerung in Europa unterstützte er die Nationalsozialisten und versuchte über seine Kontakte zu den Deutschen, die jüdische Besiedlung Palästinas zu verhindern. In Berlin residierte er in einem arisierten Haus und wurde auf Anordnung Hitlers nicht nur mit einem umfangreichen Mitarbeiterstab unterstützt, sondern auch großzügig entlohnt und erhielt ausgiebig Gelegenheit, in der Ahmadiyya-Moschee Hasspredigten gegen die Juden zu halten. Ab 1943 war al-Husseini mit der Organisation und Ausbildung von islamischen Waffen-SS-Truppen auf dem Balkan befasst und somit in die Kriegsverbrechen in diesem Gebiet zutiefst verstrickt. Kurz vor Kriegsende flüchtete er über die Schweiz und Frankreich in den Nahen Osten, wo er 1974 starb, ohne jemals für seine Verbrechen – die er auch nach 1945 fortsetzte – belangt worden zu sein.

Am Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die Moschee stark beschädigt, weil deutsche MG-Schützen auf den Minaretten Stellung bezogen hatten und die Anlage dadurch in das Feuer der Roten Armee geriet. Die Minarette stürzten bis auf einen Stumpf ein und die Kuppel erhielt einen Artillerietreffer. Das Ensemble wurde mit Hilfe der Alliierten notdürftig wieder hergerichtet, so dass schon August 1945 in den erhalten gebliebenen Räumen des Gemeindehauses ein erster Gottesdienst für 200 Gläubige abgehalten werden konnte. 1952 wurde die Moschee wieder ihrer Bestimmung übergeben. In den folgenden Jahren tat sich zwar manches Gute zur Restaurierung und Rekonstruktion des Ensembles – so steht die Moschee jetzt unter Denkmalschutz – , aber es blieb bei dem fragmentarischen Nachkriegszustand. Erst 1996 wurde das Haupthaus wieder hergerichtet, 1999 das nördliche und 2001 das südliche Minarett wiederaufgebaut. Das aktuelle Problem ist, dass die Bedeutung der Moschee ständig schwindet. Die Anzahl der Konvertiten zum Islam wie auch der pakistanischen Muslime in Berlin hält sich in Grenzen, während sich die enorm anwachsende türkische Gemeinde neue eigene Moscheen baut.

Seit 2007 fanden deshalb in der Ahmadiyya-Moschee keine regelmäßigen Freitagsgebete mehr statt. Zuletzt waren nur noch knapp 30 Gläubige anwesend. Der Moscheegemeinde fehlte Geld und Personal um die Einrichtung weiter offen zu halten. Nur für besondere Ereignisse öffnete man die Moschee noch, wie beim „Tag des offenen Denkmals“ am 14. September 2008 und am „Tag der offenen Moschee“ am 3. Oktober 2008. Seit 2010 wird jedoch wieder regelmäßig das traditionelle Freitagsgebet mit Predigt um 13.15 Uhr abgehalten. Gottesdienste, Führungen oder Bildungsveranstaltungen können nach Absprache mit dem Berliner Imam Muhammad Ali vereinbart werden. Derzeit wird er von dem englischsprachigen Ahmed Saadat vertreten. Ein Moscheeführer kann bestellt werden. Außerhalb der muslimischen Gemeinde aber wird die Ahmadiyya-Moschee in der deutschen Hauptstadt überwiegend als exotischer Ort oder als „Berliner Taj Mahal“ wahrgenommen.

11 Meditieren in Ostasien: Das buddhistische Haus

Der Berliner Arzt und Schriftsteller Dr. Paul Dahlke (1865 – 1928) hatte auf seinen Asienreisen Interesse für den Buddhismus entwickelt. Um die Jahrhundertwende wurde er selbst Buddhist, übersetzte alte buddhistische Schriften aus dem Altindischen ins Deutsche und gab eine „Neubuddhistische Zeitschrift“ heraus. Auch als Lehrer dieser Religion trat er hervor und begründete ein „Buddhistisches Haus“ auf der Insel Sylt zum Zwecke der Meditation und der Glaubenslehre. Wegen der Zunahme des Tourismus auf Sylt durch den Bau des Hindenburgdammes sah er jedoch die Ruhe zur Meditation gestört und suchte nach einem Ersatzgelände in seiner Heimatstadt Berlin. Er nutzte eine Werbeaktion der Gemeinde Frohnau, die den damals noch rückständigen Ortsteil entwickeln wollte und kaufte einen ganzen Hügel, dessen Erwerb die evangelische Gemeinde wegen der weiten Entfernung zum Bahnhof und des beschwerlichen Aufstieges abgelehnt hatte. In erstaunlich kurzer Zeit ließ er nach eigenen – von asiatischen Bauten inspirierten – Plänen das Hauptgebäude, die Meditationsklausen und den Waschraum durch den Pankower Architekten Max Meyer errichten. 1924 war das Haus und ein Teil der Gartenanlage fertig. 1926 folgte der separate Ausstellungsraum, der auch als Vortragshalle benutzt werden konnte. Diese Halle wurde später zum Tempel im japanischen Stil umgebaut. Von dieser Basis aus betrieb Paul Dahlke die Verbreitung des Buddhismus in Deutschland. Nach seinem Tod 1928 versuchten seine Schwestern zusammen mit Freunden das Haus in seinem Sinne weiterzuführen. (Dahlkes Neffe, der Schauspieler Paul Dahlke (1905 – 1984), spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle).

Die tolerante Lehre des Buddhismus mit ihrem strikten Pazifismus war im Nationalsozialismus unerwünscht und so musste das buddhistische Haus seine Aktivitäten nach 1933 einstellen. Nach dem Krieg wurden Flüchtlinge einquartiert, Gebäude abgerissen und Teile des Gartens verkauft. (Eine der Meditationsklausen dient heute als Garage eines Nachbarn, der Waschraum ist nicht mehr vorhanden). Die Erben Dahlkes hatten keine Mittel, das Haus zu unterhalten und so wurde bereits der Abriss erwogen. Doch wurde im Jahre 1957 Asoka Weeraratna, der damalige Sekretär der German Dharmaduta Society, auf das Haus und seine Rolle als Keimzelle der Verbreitung des Buddhismus in Europa aufmerksam. Er erwarb das Buddhistische Haus von den Erben Dr. Paul Dahlkes und verfolgte ein neues Konzept im Sinne Dahlkes: Das Haus sollte – von Mönchen geleitet – ein offenes Haus zur Verbreitung des Buddhismus sein und jedem zur Meditation zur Verfügung stehen. Die Betreibung als buddhistisches Kloster war in einem Haus, wo männliche und weibliche Personen gemeinsam wohnen können, nicht möglich, so gründete Weeraratna in Ceylon ein eigenes Kloster, in das er auch eintrat und von dem aus einzelne buddhistische Mönche nach Berlin geschickt wurden, die hier buddhistisches Leben im Austausch mit Laienanhängern, die sich den „Fünf Regeln“ untwerfen mussten, pflegten.

Die „Fünf Regeln“ lauten wie folgt:

- Ich gelobe, mich darin zu üben, kein Lebewesen zu töten.

- Ich gelobe, mich darin zu üben, nichts zu nehmen, was mir nicht gegeben wird.

- Ich gelobe, mich darin zu üben, keine ausschweifenden sinnlichen Handlungen auszuüben.

- Ich gelobe, mich darin zu üben, nicht zu lügen und wohlwollend zu sprechen.

- Ich gelobe, mich darin zu üben, keine Substanzen zu konsumieren, die den Geist verwirren und das Bewusstsein trüben.

Im Jahre 2000 erlebte das Buddhistische Haus eine Erneuerung in allen Ebenen. Die nötigen Reparaturen wurden unter der Leitung des neuen Verwalters, Tissa Weeraratna, einem Neffen des verstorbenen Asoka Weeraratna, durchgeführt und außer den gewohnten Aktivitäten, wie Vorträgen und Meditationsübungen, sollte ein gezieltes Programm für die Verbreitung der Lehre des Buddhismus in einer breiteren Öffentlichkeit sorgen. Im Sommer 2005 entließ der neue Leiter der German Dharmaduta Society jedoch die hier arbeitenden Mönche und Angestellten. Er führt das Haus nun zusammen mit einem westlichen, englischsprachigen Mönch. Der deutsche Förderverein des Hauses hat sich 2007 neu gegründet. Es finden weiterhin regelmäßig Vorträge, Diskussionen und Retreats statt. Meditationsraum und Bibliothek stehen tagsüber den Besuchern zur Verfügung.

Man betritt das Buddhistische Haus durch das einem ceylonesischen Bau nachempfundenen Elefantentor. Dahinter führt eine steile Treppe mit 73 Stufen zum Haus empor, die den „edlen achtfachen Pfad Buddhas zur Erlösung vom Leid der Vergänglichkeit“ symbolisiert. (Durch 1) rechte Erkenntnis, 2) rechte Gesinnung, 3) rechte Rede, 4) rechte Tat, 5) rechten Lebensunterhalt, 6) rechte Anstrengung, 7) rechte Achtsamkeit und 8) rechte geistige Sammlung soll die Erlösung erreicht werden). Hinter dem Haus gibt es einen Versammlungsplatz und den „Vertiefungsteich“, eine Anlage, welche die vier Versenkungen symbolisiert. (I. Alles Dasein ist leidhaft. II. Leiden entsteht durch Begehren. III. Durch das Aufheben des Begehrens kommt alles Leid zum Erlöschen. IV. Erreichung eines Zustandes frei von Glück und Leid). Im Wohnhaus befindet sich eine umfangreiche Bibliothek. Etwas abseits steht das aus einem Nebengebäude 1974 in ein Gästehaus umgebaute Ceylon-Haus. Im Garten ist eine Steinskulptur der Göttin der Barmherzigkeit, Kannon, zu sehen, die 1959 von der japanischen Stadt Nagoya gestiftet wurde. An einer unbekannten Stelle des Gartens wurde Dr. Paul Dahlke beigesetzt; 1988 brachte man zu seiner Ehrung eine Gedenktafel am Eingangstor an.

„Das Buddhistische Haus“ ist heute nationales Kulturgut und steht unter Denkmalschutz. Zusätzlich sind die umliegenden Grünflächen als Gartendenkmal gelistet.

12 Tee in Tadschikistan

Ein ganz besonders schöner exotischer Ort, vor dem Fall der Berliner Mauer auch vielen West-Besuchern bekannt, war die Tadschikische Teestube im Haus der deutsch-sowjetischen Freundschaft, dem einstigen Palais Donner und späteren Preußischen Finanzministerium. 1974 wurde sie auf der Leipziger Messe als Pavillon für die zentralasiatischen Sowjetrepubliken Usbekistan, Kasachstan und Tadschikistan aufgebaut. Gerüchte besagten, sie entamme einer alten Teestube in Duschanbe, der tadschikischen Hauptstadt, plausibler ist jedoch ein Neubau für den Messezweck, denn nach dem Ende der Messe kehrte sie nicht in die Sowjetunion zurück sondern wurde in das besagte Haus der DSF umgesetzt.

Tadschikistan ist ein zentralasiatisches Hochland, das an Usbekistan, Kirgistan, China und Afghanistan grenzt. Seit 1991 ist es eine unabhängige Republik mit der Hauptstadt Duschanbe, davor war es seit 1929 als Tadschikische Sozialistische Sowjetrepublik Teil der UdSSR. Schon das zaristische Russland hatte es als Kolonie 1868 erobert. Im Mittelalter war es Teil des Kaiserreichs Persien, die Bevölkerung ist ein iranisches Volk und seine Sprache ist ein Dialekt des Iranischen. In der Antike lösten sich Hunnen, Perser und die Griechen unter Alexander dem Großen abwechseld in der Herrschaft ab. Zu Zeiten des Sozialismus war Tadschikistan kein Reiseland und nur wenige Bewohner des Ostblocks dürften es als Touristen je betreten haben. Diese Tatsache machte die tadschikische Teestube zu einem besonders exotischen Ort in Ost-Berlin.

Tadschikische Teestuben sind den türkischen Çayhanes vergleichbar, Orte, in denen die Männer auf dem Boden sitzen, Tavla spielen und Tee trinken – grünen im Sommer, schwarzen im Winter. Diese Tradition stammt aus dem persischen Kulturkreis. Tadschikistan liegt im Hochgebirge des Pamir an der Seidenstraße, über die auch der chinesische Tee kam (tadschikischen Tee gibt es nicht), ein kultureller Schmelztiegel zwischen Ost und West. Für die orientalische reine Männertradition der Teestuben war in der Hauptstadt der DDR aus ideologischen Gründen kein Platz, jedoch die traditionelle Sitzweise auf dem Fußboden – auf weichen Teppichen und auf seidenen, mit Baumwolle gefütterten Kissen – wurde zur Erhaltung des exotischen Flairs natürlich gepflegt. Auch die stimmige Architektur des Raumes unterstützte dies: 6 geschnitzte bauchige Säulen trugen eine Sandelholzdecke mit 16 ebenfalls handgeschnitzten, mit mit floralen Mustern versehenen Balken.

Nach der Wiedervereinigung ging das Haus der Deutsch Sowjetischen Freundschaft mit seinen repräsentativen, klassizistischen Räumen in den Besitz des Landes Berlin über und wird heute unter dem Namen Palais am Festungsgraben kulturell, museal und gastronomisch genutzt. Die tadschikische Teestube konnte unter den neuen Mietkonditionen nicht mehr mithalten und musste am 1.5.2012 schließen. Die Einrichtung des Lokals erwies sich glücklicherweise als nicht unter Denkmalschutz stehend und konnte deshalb von Verwandten der früheren Besitzerin vom Berliner Immobilien Management erworben und ausgebaut werden. Im Kunsthof Oranienburger Straße 27 fanden die Besitzer eine neue Location, wo das zuvor zerlegte Interieur – nun schon zum dritten Male – wieder aufgebaut wurde, diesmal soll es nach dem Wunsch der Besitzer für immer sein. Seit dem 25.2.2013 ist die tadschikische Teestube wieder geöffnet.

Der kundige Besucher kommt sich vor wie am alten Ort, so passgenau wurden die Sandelholzsäulen, die großen Märchenbilder, die Holzdecken, Tische und Sitzkissen in den hohen, dunkelgrün gestrichenen Raum im Kunsthof eingefügt. Neu ist lediglich ein Regal am Eingang: Wer am Boden sitzen möchte, muss sich der Schuhe entledigen, zur Not gibt es Hausschuhe. Das Gefühl des exotischen Ortes stellt sich sofort ein, sobald man die Schuhe abgelegt, sich auf den Seidenkissen platziert hat und wartet, dass der chinesische Tee am Samowar köchelt.

13 Südseezauber

In der kurzen Epoche des deutschen Kolonialismus (von ca. 1884 bis 1918) – die überseeische Welt war ja faktisch bereits unter den alteingesessenen Kolonialmächten aufgeteilt – blieben für das Deutsche Reich nur einige kleinere Gebiete in Afrika und weit entlegene Inseln in der Südsee als „Beute“ übrig. Inselstaaten der Südsee wie Palau, die Karolinen, Marianen und Nauru in Mikronesien und Westsamoa in Polynesien wurden Bestandteil der ab 1899 Deutsch-Neuguinea genannten Kolonie. Von Expeditionen in diese Gebiete brachten Ethnologen wie Augustin Krämer und Johann Stanislaw Kubary dem 1873 gegründeten Museum für Völkerkunde Tausende von ethnografischen Objekten mit, die sie dort getauscht, gekauft oder erbeutet hatten. 1886 bezog das Museum ein eigenes Gebäude in der Königgrätzer Straße (heute: Stresemannstraße), neben dem Martin-Gropius-Bau, das aber nach Beschädigungen durch die Bomben des zweiten Weltkrieges abgerissen wurde. Das Völkerkundemuseum zog in die ehemaligen Magazingebäude in Dahlem und eröffnete dort 1970 die von dem Direktor der Südsee-Abteilung, Gerd Koch, eingerichtete Ausstellung. Nur Nofretete war im alten West-Berlin populärer als die Südseehalle mit den monumentalen Auslegerschiffen von den Inseln Luf und Jaluit (Marschallinseln), sowie dem Männerhaus von den Palauinseln. Der Aufbau dieser Objekte in einer magisch-dunklen Halle mit vielen dazu gehörigen Accessoires gab den passenden Rahmen für eine imaginäre Südseereise im „Völkerkundemuseum“ genannten Gebäude in Dahlem. Nach Vollendung des Berliner Schloss-Neubaus befindet sich die Südseesammlung nun dort und soll der attraktivste Bestandteil des „Humboldt-Forums“ in Berlin-Mitte werden. Aber so unbefangen wie noch in Dahlem wird man die Exponate im neuen Domizil nicht betrachten können, denn mittlerweile ist die Provenienzforschung eines der wichtigsten Gebiete im Bereich der Museen geworden. Wenn es sich bei Exponaten um Objekte aus der Kolonialzeit handelt, ist bei der Recherche, unter welchen Umständen die „Funde“ nach Berlin gelangten, nichts Gutes zu erwarten. Das Humboldt-Forum hat jedenfalls zugesagt, die Provenienz aller fragwürdigen Objekte offen zu legen und Kunstwerke auch gegebenenfalls zurückzugeben, wenn sie unrechtmäßig nach Berlin verbracht wurden.

Aktuell steht das zweimastige Auslegerboot von der Insel Luf in der Debatte. Es ist das Prunkstück in der neuen „Schiffshalle“ im Nordflügel des Schlosses. Das durch seine Größe beeindruckende, mit zwei rechteckigen Segeln – eine seltene Segelform in der Südsee – bestückte Boot war hochseetüchtig und konnte bis zu 50 Personen befördern, die Ladung wurde auf den Plattformen verstaut. Auch als Kriegsschiff konnte es verwendet werden. Zur Trimmung des Schiffes mussten sich Besatzungsmitglieder auf die entsprechenden Plattformen begeben. Im Völkerkundemuseum Dahlem erhielt man auf die Frage nach der Herkunft des Schiffs jahrzehntelang nur die lapidare Auskunft, dass das reich verzierte Boot Anfang des 20. Jh. nach Berlin kam. Es sei das letzte seiner Art und die Bevölkerung von Luf mittlerweile ausgestorben. Heute erfahren wir von Götz Aly*, dass das „Aussterben“ der Inselbevölkerung die Folge einer Strafaktion der deutschen Kolonialherren war und dass es erhebliche Zweifel daran gibt, dass das Boot legal erworben wurde.

* Götz Aly, Das Prachtboot, S. Fischer Verlag 2021