Checkpoint /GÜSt

Für West-Berliner waren die DDR-Grenzkontrollstellen omnipräsent; wann immer man die Stadt mit dem Zug oder dem Auto verlassen wollte, wurde man mit ihnen konfrontiert: Für Kfz in Drewitz, Staaken, später Stolpe, mit der Bahn in Griebnitzsee, Staaken und Friedrichstraße. Nur der Flugverkehr von Tempelhof und später Tegel verlief unkontrolliert. Im West-Sprachgebrauch bezeichnete man sie als Kontrollpunkte, wohl abgeleitet von den Namen für die amerikanischen Checkpoints (Alpha, Bravo und Charlie), auf dem Gebiet der DDR hießen sie Grenzübergangsstellen (GÜSt), um den vom Westen als „Sowjetzone“ bezeichneten Teil Deutschlands als eigenständigen Staat hervorzuheben.

Weniger bekannt war im Osten wie im Westen, dass es auch GÜSt für Schiffe gab. Das lag daran, dass diese keine Passagiere, sondern nur Güter befördern durften, somit waren nur Binnenschiffer und die „Kontrollorgane“ mit ihnen direkt befasst. In der DDR konnten die Wasser-GÜSt kaum wahrgenommen werden, lagen sie doch in den sowieso schon abgeriegelten Grenzgebieten und waren noch zusätzlich von Stacheldrahtzäunen oder Mauern umgeben. Diese relative Unbekanntheit mag erklären, dass sie nach der deutschen Einigung in der Kultur der Gedenkorte so stiefmütterlich behandelt wurden.

GÜSt Nedlitz

Direkt neben der Bertinistraße lag hinter Zaun und Stacheldraht eine der größten dieser Kontrollstellen und erst 2017 wurden davon erhaltene bedeutende Teile beseitigt. Diese so genannte dGÜSt Nedlitz war der DDR-Grenzübergang nach West-Berlin für den aus der Bundesrepublik von Westen kommenden Schiffsverkehr. Die Binnenschiffe kamen über den Mittellandkanal und fuhren bei der GÜSt Buchhorst in die DDR ein. Bei Magdeburg Rothensee stiegen sie im Schiffshebewerk auf das Niveau der Elbe ab und fuhren auf dem Elbe-Havel-Kanal bis zur Schleuse Wusterwitz bei Brandenburg (im Ort gibt es übrigens eine überaus sehenswerte romanische Kirche), wo die Havel erreicht wurde. Dann ging die Fahrt über die Havel in Richtung Berlin (und umgekehrt).

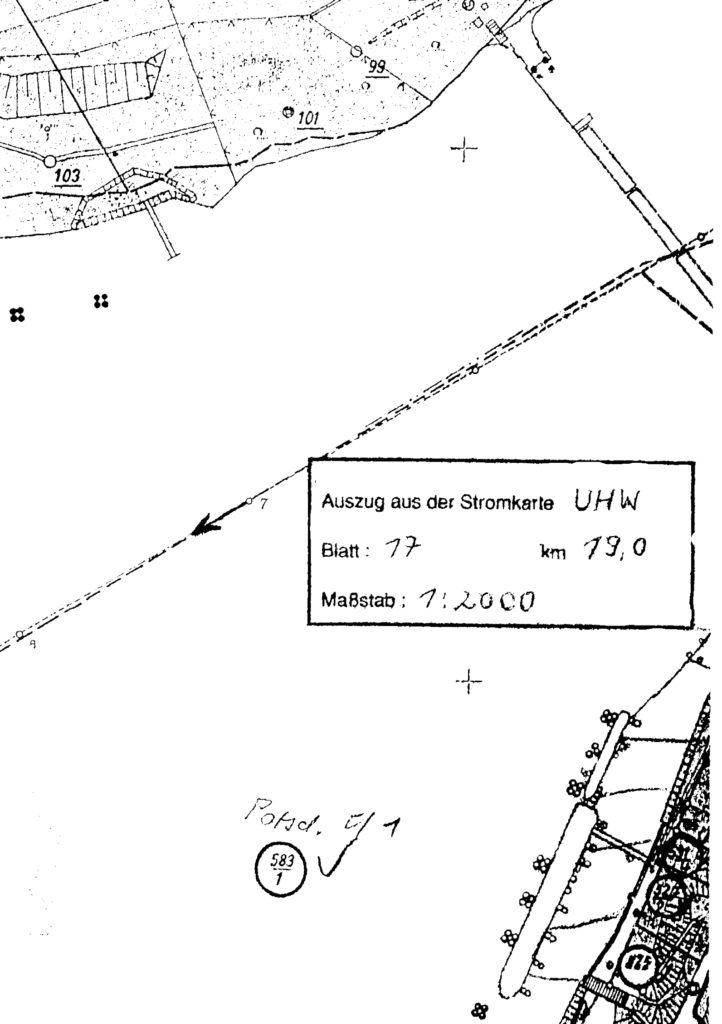

Im Weißen See in Nedlitz (im Potsdamer Norden) errichtete die DDR in den 50er Jahren zum ersten Mal eine Übergangsstelle für Schiffe, vornehmlich als Ausdruck ihrer „Souveränität“, den Transitverkehr zwischen der BRD und der „besonderen politischen Einheit West-Berlin“ kontrollieren zu können. Später wurde die Aufgabe der GÜSt genauer definiert: Verhinderung der unerwünschten Ein- und Ausfuhr von Gütern und auch der „Republikflucht“ durch Zoll- und Personenkontrollen. Die Kontrollstelle am Südufer des Weißen Sees war sehr einfach gehalten, sie bestand aus den Anlegepfählen der schon vorhandenen Schiffskoppelstelle und einem kleinen Wohnschiff des Wasserstraßenamtes als Dienstraum. Zur Durchführung ihrer Aufgabe musste die Kontrollbrigade mit einem Ruderboot zu den Schiffen übersetzen. Da bei Wellengang die Gefahr bestand, dass das Boot eingeklemmt wurde, errichtete man nach 1956 im nördlichen Bereich des Sees, an der „Robinson-Insel“, eine komfortablere Grenzstelle mit Verwaltungsbaracke, Garagen, Anlegeplätzen und einem Postenturm. Nach der Einführung der Pass- und Visapflicht mussten die westdeutschen Schiffer mit den Personaldokumenten und Schiffsunterlagen von Bord gehen um in der Baracke abgefertigt zu werden – ein Intershop „versüßte“ ihnen diese Unannehmlichkeit. Nach ihrer Rückkehr auf das Schiff erfolgten Identitäts- und Zollkontrollen.

In dem 1972 unterzeichneten und 1973 in Kraft getretenen Grundlagenvertrag zwischen BRD und DDR wurden die Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten auf der Basis von Gleichberechtigung und gutnachbarlicher Zusammenarbeit grundlegend neu geregelt. Die DDR sah in diesem Vertrag eine Aufwertung für sich, ein Abkommen zwischen zwei nach dem Völkerrecht souveränen Staaten. In jedem Fall sorgten die nun verbesserten politischen und organisatorischen Bedingungen für eine starke Zunahme des Transitverkehrs, zu dem auch noch ein sehr reger Schiffsverkehr von Ost nach West kam: Sand, Schrott und Kohle wurden zwischen den beiden deutschen Staaten transportiert. Da die GÜSt Nedlitz an einer Engstelle – der Einfahrt in den Jungfernsee – lag und nach der Kontrolle noch eine relativ lange, unkontrollierte Passage durch die DDR über den Jungfernsee nötig war, plante man die Verlegung des Kontrollpunktes an eine besser geeignete Stelle. Diese fand sich in der Mitte des Jungfernsees, an der so genannten Bertini-Enge, wo der See nur 170 m breit ist. Allerdings war an dieser Stelle West-Berlin (der Glienicker Park und die gleichnamige Brücke) schon in Sichtweite, was für die auf das Republikfluchtproblem notorisch paranoid reagierende DDR-Führung bedeutete, umfangreiche und ausgeklügelte „Grenzsicherungsanlagen“ an dieser Stelle mit einzuplanen.

Verlegung der GÜSt 1975

Von der Meierei im Süden (damals eine ausgebrannte Ruine) bis zu den Sowjet-Kasernen im Norden (den so genannten Grauen Kasernen, heute abgerissen, jetzt: Campus Jungfernsee) wurde das Seeufer durch einen Streckmetallzaun abgesperrt. Die „Grenzorgane“ taten ihren Dienst kurioserweise in einem eng umgrenzten Käfig zwischen der Demarkationslinie im Wasser (zwischen DDR und West-Berlin) und dem Zaun zum „eigenen“ Land. Das eigentliche Grenzgebiet begann erst weiter südlich, im Park Cecilienhof und war wie üblich mit Mauer und Postenweg ausgebaut. Nach 1990 wurde es wieder in seinen historischen Parkzustand zurückversetzt.

Um 1975 wurde die Flussmitte durch vier quer zur Fahrtrichtung im Wasser verankerte Pontons versperrt, die nur zwei je 25 m breite Durchfahrten am jeweiligen Ufer freiließen. Die Passagen konnten durch je ein Stahlseil mit angehängtem Fangnetz verschlossen werden. Zwei mit einem Elektromotor betriebene Seilwinden (auf jedem Ufer eine) konnten die Sperre in kurzer Zeit anheben oder zur Durchfahrt absenken. Ein Postenturm, ähnlich denen, die überall an der Mauer errichtet wurden, ermöglichte die Sichtüberwachung der gesamten Fläche des Jungfernsees, von ihm aus wurden auch die Seilwinden bedient. Auf seinem Dach war ein drehbarer Scheinwerfer montiert. Südlich der merkwürdigerweise weiter so benannten GÜSt Nedlitz (die ja nach der Verlegung nicht mehr in Nedlitz lag) baute man am Ufer für die Bootskompanie der Grenztruppen einen Hafen mit Werftanlage und auf der anderen Seite der Bertinistraße eine Kaserne. Die Werft der Bootskompanie war mit einer hohen (der Berliner ähnlichen) Mauer umgeben, offensichtlich um die Republikflucht mit einem gestohlenen Grenzerboot zu verhindern. Diese Mauer wurde 2011 als eines der letzten Grenzrelikte trotz vieler Proteste abgerissen. Auch die Werft und die Kaserne sind jetzt verschwunden.

Für weitere Funktionsgebäude der neuen Grenzübergangsstelle blieb wenig Platz, weil das Gelände durch das Hochufer und die Bertinistraße stark eingeengt war. Deshalb requirierte man das Verwaltungsgebäude des Wasserwerks an der Bertinistraße und vergrößerte es durch einen flachen Anbau; als Neubauten entstanden lediglich die Schuppen für die Motorwinden, ein Trafohäuschen und die Beleuchtungsanlagen sowie der Wachtturm. Auf der anderen Seite der Bertinistraße entstanden Gebäude für die Unterbringung der Hunde, die die Grenzkontrolle benötigte, um evtl. Flüchtlinge aufzuspüren mit einer Futterküche. Während diese Baracken schon seit langem verschwunden sind, hat man den Anbau an das Wasserwerksgebäude erst 2017 beseitigt. Das Anlegen einer größeren Anzahl von Schiffen direkt an Land (für die man die neue GÜSt explizit baute), war wegen der gebogenen Uferlinie unterhalb der Villa Gutmann zu schwierig. Deshalb dienten zwei parallel zum Ufer an Dalben verankerte Pontons zum Festmachen, die über eine Brücke von Land aus betreten wurden. Dieser schwimmende Anleger wurde nur für wenige Jahre benutzt, dann erfolgte eine tiefgreifende Umgestaltung der gesamten Anlage.

“Rekonstruktion“ 1986

Aufgrund eines Abkommens mit West-Berlin wurden jetzt – gegen harte Devisen – Bauschutt und Müll aus Berlin auf die DDR-Deponien Deetz und Ketzin gebracht und dazu sollte die GÜSt auf 24-Stunden-Betrieb umgestellt werden. Die Umbauten (im DDR-Jargon „Rekonstruktion“) waren umfangreich und verursachten Kosten in Höhe von ca. 4 Mio Mark. Die Anlege-Pontons wurden beseitigt und die halbrunde Bucht mit Sand so weit aufgefüllt, dass es möglich wurde, eine lange gerade, mit Pollern versehene Spundwand zu errichten, an der mehrere Schiffe gleichzeitig anlegen konnten. Weitere Schiffe konnten an Dalben nördlich der Anlage warten. Zum Problem wurden die unterschiedlichen Wasserstände, die früher, bei den schwimmenden Anlegern, bedeutungslos waren. Es wurde durch folgende Maßnahmen behoben: Bei Niedrigwasser konnten die „Grenzorgane“ auf in die Spundwand eingelassenen Treppenanlagen hinabsteigen, für Hochwasser war ein Gestell mit einer Treppe aufwärts vorgesehen. (Die Treppen abwärts existieren noch heute).

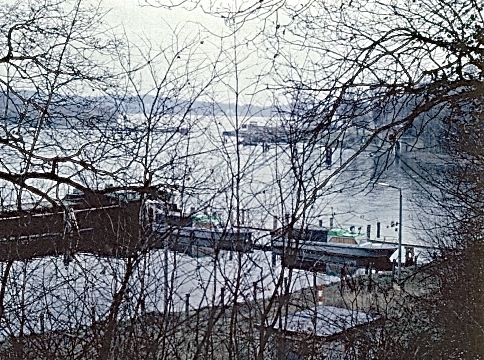

Der Bootsschuppen im Wassergarten der Villa Gutmann wurde durch die Sandanschüttung landfest und das Bootshaus als weiteres Funktionsgebäude für den Kontrollpunkt benutzt. Der Nachtbetrieb erforderte ein Transformatorenhäuschen, das den Strom für die taghelle Beleuchtung des Areals bereitstellte. Es ist noch erhalten und der Verein „Erinnerungsorte Potsdamer Grenze“ würde es gern als Informationsort nutzen, die Stadt Potsdam möchte es dagegen lieber abreißen. Um die Zollkontrolle flexibler zu gestalten, wurde nördlich der GÜSt ein Holzsteg für 65.000 Mark errichtet, an dem Zollboote lagen, mit denen die Kontrolle bei Bedarf auch vom Wasser aus vorgenommen wurde. Erstaunlicherweise waren auch Aufwendungen für gärtnerische Gestaltung des Kontrollpunktes in der Investitionssumme für die „Rekonstruktion“ enthalten. 1986 war der Umbau der GÜSt Nedlitz fertig, doch waren ihr nur noch drei Jahre in ihrer erweiterten Funktion vergönnt, dann machte die deutsche Einigung glücklicherweise Anlagen dieser Art überflüssig.

Die GÜSt nach der Wende

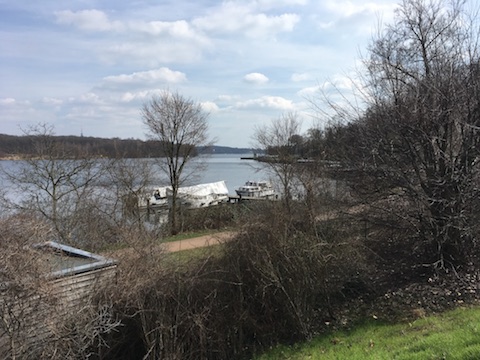

Nach der Wende wurde das Gelände der GÜSt Nedlitz vom Wasser- und Schifffahrts- amt Brandenburg (WSA) – einer Behörde der Bundesrepublik Deutschland – übernommen, die die Spundwand als Liege- und Koppelstelle für die Berufsschifffahrt und als Wasserwanderer-Raststätte für Sportboote vorsah. In das Verwaltungsgebäude des Wasserwerks zogen eine Yachtentwicklungsfirma und eine Segelmacherei. (Erst kürzlich wurde das Haus durch die Stadt Potsdam verkauft und steht jetzt leer, der DDR-Anbau wurde anschließend abgerissen). Auf der Wasserseite des Gebäudes genehmigte man eine Steganlage für Segelboote. Den Holzsteg für die Zollboote im Norden der GÜSt verkaufte das WSA an Privatleute und verpachtete ihnen die anliegende Wasserfläche zur Nutzung als Liegeplatz für Sportboote.Dass die beiden Anlagen identisch sind, zeigt das Vergleichsfoto von 1986 und 2020 eindeutig.

Doch nach nunmehr 31jähriger Existenz als private Steganlage hält die Stadtverwaltung von Potsdam diese plötzlich für illegal und verlangt vom Eigentümer den Abriss auf eigene Kosten, weil angeblich keine ausreichenden Genehmigungen dafür vorlägen. Im Brandenburgischen Landeshauptarchiv befindet sich jedoch eine Baugenehmigung des DDR-Ministeriums für Verkehrswesen, beantragt vom Wasserstraßenhauptamt Berlin, die die Anlage nach den Bestimmungen des Deutschen Einigungsvertrages als geschützten Altbestand ausweist. Aber die Stadt beharrt auf ihrer Rückbauanordnung ungeachtet der Tatsache, dass der Eigner die Anlage in gutem Glauben von einer Bundesbehörde (WSA) käuflich erworben hat, die sie 1990 (als damals einzig existierende zuständige Behörde) wasserrechtlich, nach bundesrepublikanischem Recht, zur Nutzung als privater Bootssteg genehmigt hat. Die Rechtmäßigkeit der Rückbauanordnung durch die Potsdamer Verwaltung muss jetzt (vorläufig auf Kosten der Betroffenen!) vor dem Verwaltungsgericht geklärt werden.

Behördenwillkür in Potsdam, eine Posse in 6 Akten

Ein Holzstapel auf Hermannswerder, der einer Baugenehmigung bedarf, eine Blinde, die die Häufchen ihres Blindenhundes beseitigen soll (mittlerweile geklärt) und dafür (wahrscheinlich schriftlich!) eine Handlungsanweisung bekommt (am Rücken des „sich lösenden“ Tieres entlangstreichen, bis …) und die Stegposse am Jungfernsee – was ist los in Potsdam? Tatsache ist, dass die Potsdamer Stadtverwaltung einen 100% schmerzfreien Umgang mit Pleiten, Pech und Pannen pflegt, sei es dass ein dreifach gedrehter schmiedeeiserner Eisenstab vor einem barocken Kellerfenster auf Anordnung des Denkmalamtes noch 2x nachgedreht werden muss, sei es, dass ein windiger Anwalt im angeblichen Auftrag eines seriösen Wohnungsbauunternehmens ein ganzes Stadtentwicklungsgebiet aufkauft oder ein „Investor“ lediglich in Schilder investiert um von der Stadt für’n Appel und ein Ei gekaufte Grundstücke (teilweise mit Bewohnern!) teuer weiterzuverkaufen – immer ist die Stadtverwaltung völlig unschuldig (auf keinen Fall korrupt!) und nimmt Häme und Spott aus mittlerweile ganz Deutschland ungerührt hin. Wer allerdings einmal in die „Maschinerie“ dieser Verwaltung geraten ist, der lacht nicht mehr, wie aus der Auseinandersetzung um einen Bootssteg am Jungfernsee hervorgeht.

Die Presse und auch das Fernsehen haben sich dieser „Stegposse“ angenommen, im ZDF Ländermagazin lief sie sogar unter „Hammer der Woche“, aber die Stadt Potsdam blieb davon (wie auch in vielen ähnlichen Fällen) ungerührt. Übrigens, woran in Potsdam noch keiner gedacht hat: Wäre der Bootssteg tatsächlich illegal, wäre das auch die vom WSA (als Koppelstelle für die Berufsschifffahrt) und der Stadt (als Wasserwander-Rastplatz) genutzte Anlegestelle an der Spundwand der ehemaligen GÜSt, für die ebenfalls die vom Stegeigner geforderte „wasserrechtliche Genehmigung“ fehlt. Welchen Bürger wird man hier für den Rückbau in Geiselhaft nehmen?

1 Akt: Aufforderung zur Vorlage aller Genehmigungen (25.04.2013)

Fälschlicherweise wird zunächst der Nachbar des Stegeigentümers angeschrieben, da die Stadtverwaltung außerstande ist, einen Adressaten zu ermitteln. In ihrem Schreiben teilt die Stadt Potsdam mit, dass „im Rahmen einer Begehung des Uferbereichs des Jungfernsees durch den Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen der Landeshauptstadt Potsdam (LHP) u. a. eine durch Sie genutzte Steganlage festgestellt (wurde)“. Zwar hängt an dieser ein deutlich sichtbares Schild „Durch das WSA Brandenburg genehmigte Anlage“ mit einer Nummer und beim Wasser- und Schifffahrtsamt hätte die Stadt auch die Adresse des Nutzers sowie die Auskunft erhalten können, dass es sich bei dem Steg um eine bestandsgeschützte Altanlage aus DDR-Zeiten handelt, nämlich einen Teil der ehemaligen Grenzübergangsstelle (GÜSt) Nedlitz. Die Stadt verfolgt jedoch eine andere Strategie: Durch die beständige Wiederholung der Formulierung, dass bei einer Begehung ein Steg „festgestellt“ wurde, soll der Eindruck erweckt werden, dass dieser erst kürzlich – und somit illegal – errichtet wurde.

Die Stadt fordert den Eigner auf: „… alle mit der Nutzung der Steganlage zusammenhängenden vorhandenen öffentlich-rechtlichen Genehmigungen, insbesondere die Baugenehmigung zur Steganlage, die strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung des Wasser-Schifffahrtsamtes, die Genehmigung der unteren Wasserbehörde und sonstige Unterlagen zu übersenden, da der LHP keine dieser Genehmigungen vorliegen.“ Die letztere Angabe ist bewusst unwahr, denn selbstverständlich liegen der Stadt die Unterlagen des WSA Brandenburg bezüglich des Stegs vor. Sämtliche Genehmigungen seien innerhalb von 14 Tagen vorzulegen, damit „nach Vorlage der Unterlagen über eine Weiternutzung der Steganlage entschieden“ werden kann.

2. Akt: Rückbauanordnung (05.06.2013)

Der Eigentümer legt den Kaufvertrag und den Pachtvertrag mit dem WSA sowie eine Erklärung desselben vor, dass der Steg eine bestandgeschützte Altanlage aus DDR-Zeiten (Zollsteg der GÜSt Nedlitz) ist und dass sich die Bundesbehörde wundert, warum der Steg nach 23 Jahren unbeanstandeter Existenz plötzlich nicht mehr legal sein sollte. Ohne Bezugnahme und Reaktion auf das Schreiben des Eigners ergeht am 05.06.2013 eine Rückbauanordnung (Entfernung des Stegs vom öffentlichen Grundstück Gemarkung Potsdam, Flur 1, Flurstück 975) wegen fehlender Genehmigungen der Unteren Wasserbehörde und der Unteren Naturschutzbehörde.

Insbesondere die wesentlichen Einlassungen des WSA werden in diesem Schreiben ignoriert, nämlich dass staatliche Anlagen dieser Art (GÜSt) immer genehmigt waren, die Akten dazu allerdings schwierig zu finden seien, weil sie z. T. in den Geheimhaltungsbereich der DDR fielen. Der Amtsermittlungspflicht (eigene Nachforschungen zur Klärung der kontroversen Sachverhalte) kommt die Stadt zu keiner Zeit während der langjährigen Auseinandersetzung nach. Stattdessen agiert sie weiterhin mit unwahren Behauptungen wie der angeblich erst kürzlich erfolgten „Feststellung“ des Stegs, der sich aber bereits seit 1986 an dieser Stelle befindet. (Dadurch suggeriert sie, der Nutzer hätte durch eine erst kürzlich erfolgte, illegale Baumaßnahme gegen das Bau- und Wasserrecht der Bundesrepublik Deutschland verstoßen). Auch ihr Bestehen auf einer Genehmigung durch die „Untere Naturschutzbehörde“ greift überhaupt nicht, da es diese noch gar nicht gab, als der Steg in das Rechtssystem der Bundesrepublik überführt wurde. Wie unsicher sich die Stadt ihrer Rechtslage ist, geht auch daraus hervor, dass sie anfänglich lediglich die Entfernung des Zuwegs vom öffentlichen Grundstück (Gemarkung Potsdam, Flur 1, Flurstück 975) zum Steg fordert, weil sie weiß, dass sich die Wasserfläche nicht in ihrem Verantwortungsbereich, sondern in dem des WSA befindet. Jedoch liegt auch der Zuweg nicht auf besagtem Grundstück sondern auf der Steinschüttung des Ufers.

3. Akt: „Prüfung“ und erneute Rückbauanordnung (17.10.2013)

Die Einwände des Eigners gegen die behördliche Anordnung werden laut Aussage der Stadtverwaltung „in den zuständigen Fachbereichen geprüft“ und münden am 17.10.2013 in einer erneuten Rückbauforderung bis zum 31.12.2013 (!).

Es wird jetzt zwar eingeräumt, dass die Stadt im Besitz der Korrespondenz mit dem WSA sei, aber durch Berufung auf das Brandenburgische Wassergesetz (BbgWG) von 1994 erneut suggeriert, dass die Anlage nach 1994 entstanden sei. Zudem wird behauptet, dass der Eigner zum Zeitpunkt der Pachtübernahme 2008 eine Zustimmung der Unteren Wasserbehörde bzw. der Unteren Bauaufsichtsbehörde hätte einholen müssen. Als Altanlage mit Bestandsschutz benötigt der Steg diese aber gar nicht, außerdem ist es völlig unüblich, dass bei einem Pächterwechsel sämtliche Gehmigungen erneut einzuholen sind. Dem Hinweis des Eigners auf nach 1994 entstandene Stegananlagen am Jungfernsee, die belegten, dass Bootsstege hier durchaus genehmigungsfähig seien, wird entgegen gehalten, diese hätten ja die erforderliche Genehmigung, der Steg des Eigners aber nicht. Diese Äußerung ist blanker Hohn und eigentlich einer rationalem Verwaltungshandeln verpflichteten Behörde unwürdig. Gegen den Bescheid legt der Eigner nun formell Widerspruch ein. Der Bereichsleiter des Fachbereichs Grün-/Verkehrsflächen, Herr Schenke, teilt der Anwältin des Betroffenen dazu mit, die Stadt zöge die Angelegenheit jetzt durch und wenn man gerichtlich verlöre, dann wäre das eben so.

4. Akt: Strategiewechsel, formelle Beseitigungsanordnung (20.09.2016)

Über das Jahr 2014 verfolgt die Stadt weiterhin die Strategie, die Benutzung des Stegs durch die Versagung des Betretens über den landseitigen Zugang (einen öffentlichen Weg!) unmöglich zu machen. Dazu fordert sie am 30.09.2014 und am 24.11.2014, ein städtisches Grundstück zu räumen und herauszugeben, das der Eigner überhaupt nicht nutzt. Der Zugang zum Steg erfolgt nämlich einzig und allein und obendrein legal über das Gelände des WSA. Auch hiergegen wird Widerspruch eingelegt. Die Stadt weist alle Einsprüche zurück und erlässt am 20.09.2016 die folgende formelle Beseitigungsanordnung:

- Ihnen wird aufgegeben, die Steganlage in der Havel, Bundeswasserstraße, Untere Havelwasserstraße bei km 18.907, am linken Ufer, Gemarkung Potsdam, Flur 1, Flurstück 1090, ca. 24,50 m lang und ca. 1,80 m breit, einschließlich sämtlicher zugehöriger Leitpfähle (Festmacher am und beidseitig neben dem Steg für die Boote) spätestens innerhalb einer Frist von einem Monat nach Bestandskraft dieses Bescheides vollständig zurückzubauen.

- Für den Fall der Nichtbefolgung, nicht fristgerechten oder nur unvollständigen Befolgung der Anordnung zu 1) wird Ihnen ein Zwangsgeld in Höhe von 1.500,00 € angedroht. Das Zwangsgeld kann wiederholt festgesetzt werden.

- Für diesen Bescheid wird eine Verwaltungsgebühr i.H.v. 250,00 € erhoben.

In ihrer Begründung stützt sich die Stadt jetzt auf völlig neue Argumente. Zwar hält sie nach wie vor daran fest, dass der Steg ohne Genehmigung errichtet wurde, unterstellt den Bau aber jetzt dem Kläger. Obwohl dieser durch (der Stadt vorgelegte) DDR-Baugenehmigung, Lageskizze, Baupläne und Eintragungen im Katasteramt vor und nach der Wende lückenlos nachweist, dass es sich um eine Altanlage handelt, behauptet sie ohne irgendwelche Belege, der Kläger hätte den Steg selbst errichtet oder wesentlich verändert, so dass dies einem Neubau gleichkäme. Ferner zieht sie Gutachten verschiedener Dienststellen herbei, dass ein Neubau an dieser Stelle aus Gründen des Landschafts-, Denkmals- und Naturschutzes keinesfalls genehmigungsfähig wäre. Diese Gutachten hat sie sich durch die Behauptung erschlichen, der Kläger beabsichtige den Neubau einer Steganlage. Zur selben Zeit genehmigt sie im Jungfernsee und im benachbarten Krampnitzsee unzählige neue Steganlagen, darunter einen Großsteg am Campus Jungfernsee.

5. Akt: Klage gegen die Beseitigungsanordnung (2016 – 2021)

Kernpunkt der behördlichen Argumentation für die Beseitigung ist die fehlende wasserrechtliche Genehmigung des Stegs. Die Behörde weiß jedoch, dass ein solches Dokument im Falle staatlicher Baumaßnahmen gar nicht ausgestellt wurde, weil der Ausführende des Baus zugleich auch der Genehmigungsgeber war. Die vom Kläger im Landeshauptarchiv aufgefundene Baugenehmigung des DDR-Verkehrsministeriums für den Steg, auf Antrag des Wasserstraßenhauptamts, also der Behörde, die die wasserrechtlichen Genehmigungen erteilt, sollte eigentlich eine hinreichende Genehmigung sein! Das Insistieren der Landeshauptstadt auf Vorlage von nicht existenten Dokumenten und die Aufforderung an den Bürger, ein staatlicherseits errichtetes Bauwerk auf seine Kosten zurückzubauen, kann man nur als Behördenwillkür bezeichnen. (Eine Willkür, für die das Opfer auch noch eine Verwaltungsgebühr bezahlen muss). Um zu seinem Recht zu gelangen, muss der Bürger nicht unbeträchtliche Kosten für die Klage und die Anwälte aufbringen, während die juristische Durchsetzung absurder Forderungen für die betreffenden Behörde kostenfrei ist. 2016 wurde vor dem Verwaltungsgericht Klage gegen die Beseitigungsanordnung eingelegt.

6. Akt: Klageabweisung und überraschende Wende (2021 – 2025)

Im Oktober 2021 fand der Prozess vor dem Verwaltungsgericht Potsdam statt, das die Klage im November abwies. Die Richterin vernachlässigte sämtliche in der Klageschrift beigebrachten Argumente und Dokumente und konzentrierte sich auf einen einzigen Punkt, der erst in der letzten Klageerwiderung von der Beklagten aufgeworfen wurde: der wesentlichen Veränderung. Durch den (vom WSA genehmigten!) Wechsel der Nutzung des Stegs von Zollbooten zu Sportbooten sei eine wesentliche Änderung des Stegs erfolgt, die die Rückbauanordnung rechtmäßig mache. Gegen Urteile des Verwaltungsgerichts ist eine Berufung nur durch einen Antrag beim OVG und dessen Genehmigung möglich. Während dieser Antrag nun auch schon wieder mehr als drei Jahre beim Gericht liegt, gab es eine überraschende Wendung: Die gleiche Stadt Potsdam, die den Rückbau eines Stegs mit Vertrag mit dem WSA fordert, veröffentlichte im Entwurf des B-Plans 172 (Jungfernsee), dass Stege Bestandsschutz genießen, die einen Vertrag mit dem WSA besitzen. Da das von Anfang an zutraf, existiert jetzt die bizarre Situation, dass der Steg am Jungfernsee gleichermaßen bestandsgeschützt wie auch abzureißen ist.

Joachim Werner (Kläger)